Question d'origine :

Bonjour,

je voudrais connaître le nom du ou des architectes qui ont conçu la cité jardin (cité ferroviaire) PLM de Grigny (69).

Merci infiniment pour le temps que vous accorderez à ma requête.

Cordialement

Sophie

Réponse du Guichet

L'architecture des cités cheminotes du réseau P.L.M. (Paris-Lyon-Marseille, le réseau ferrovière du sud de la France) étaient toutes élaborée à partir des mêmes plans, pensés nationalement par le réseau qui l’imposa à toutes les cités quel que soit leur lieu d’implantation. Nous n'avons pour le moment pas trouvé le(s) architecte(s) responsables de ces plans.

Le réseau des cités-jardin ferroviaire de la Compagnie du chemin de fer du Nord est le sujet de quelques études gràce auxquelles on connait les architectes de certaines d'entre elles (à partir des documents conservés par le Centre des archives du Monde du Travail de Roubaix). Ce n'est malheureusement pas le cas des cités du réseau P.L.M.

Rappelons que ces cités-jardin sont issues de théories sociales qui sous-tendent une vision très paternaliste de la société où les valeurs d'hygiène, de paix social et de productivité encouragent à la normalisation du cadre de vie:

Les débats en France autour de l’idée de cité-jardin

Ce modèle inspire une intense réflexion à Paris au sein du Musée social créé en 1895 par Jules Siegfried et groupant des penseurs et des urbanistes. Des divergences profondes apparaissent entre deux courants. Le premier, autour de Georges Benoît-Lévy, se réfère à Frédéric Le Play, théoricien qui attend un retour à la stabilité sociale du renforcement de la famille et d’un patronage basé sur des liens réciproques entre patrons et ouvriers. Son associé, Georges Risler, montre, dès 1909, l’intérêt de concevoir des cités-jardins dans le cadre d’un régime d’utilité publique, notamment du comité départemental des habitations à bon marché de la Seine. Dans cette mouvance se situe déjà Raoul Dautry, admirateur d’Howard, alors ingénieur de la Compagnie du chemin de fer du Nord : il fréquente les animateurs du Musée social et devient en 1913 président d’une importante commission de cette institution, celle de l’habitation et de l’urbanisme. La recherche de l’hygiène, de la paix sociale et de la productivité caractérise ce premier courant porteur en France du mouvement en faveur des cités-jardins.

in Les cités-jardins de la Compagnie du chemin de fer du Nord : un habitat ouvrier aux marges de la ville

Il apparait au cours de nos lectures que la multiplication au début du XXème siècle de ces cités cheminotes incitaient au recours à des plans-type, aussi bien pour les quartiers que pour les bâtiments eux-mêmes :

L’ensemble des grands triages du réseau ont ainsi, à proximité des voies, des quartiers entiers avec ces immeubles dont le toit à quatre pans et le style très «carré » et fonctionnel devient rapidement un élément connu du paysage urbain du sud-est de la France : Villeneuve-St-Georges avec 147 logements, certes, mais Portes, ou Lyon Guillotière ou Part-Dieu, ou St-Fons, mais aussi Roanne, Is-sur-Tille, Badan, Ambérieu, ou encore Vénissieux qui, par exemple, reçoit en 1930 une cité de 68 logements construite à Saint-Priest, et à laquelle on ajoute 24 logements dès les années suivantes.

in Cités cheminotes : le bonheur, un jardin, et même l’électricité ?

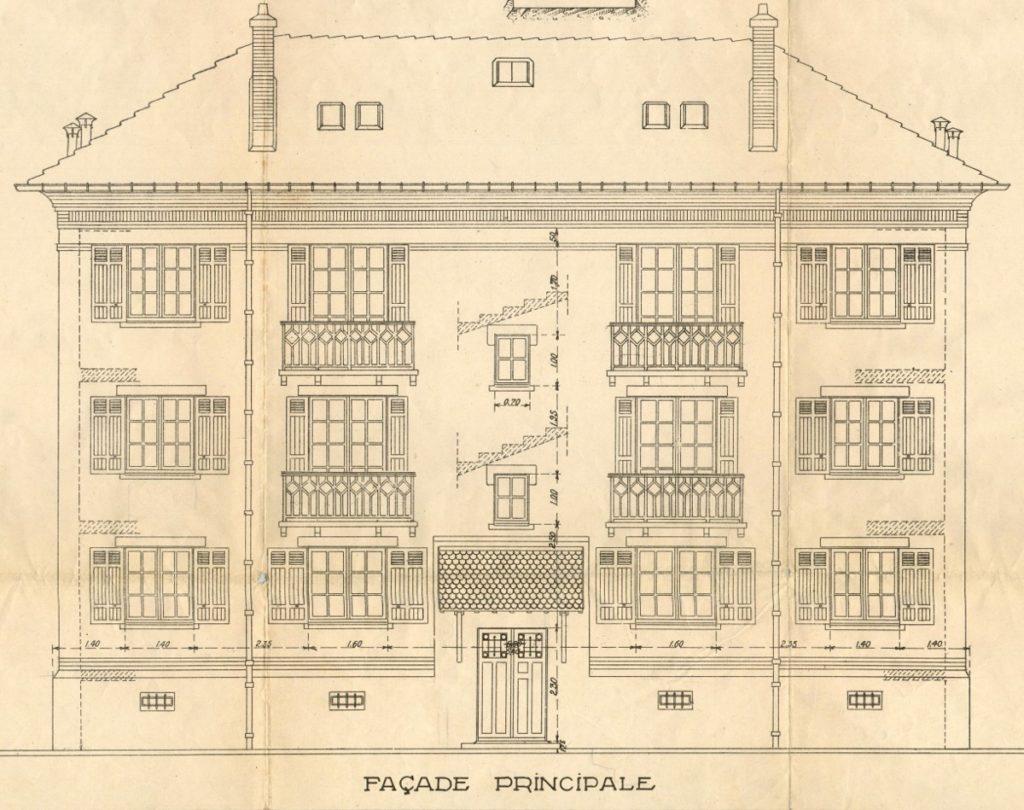

Pour mener à bien son programme de construction et limiter les frais, le PLM adopte des types de maisons qui sont identiques de Paris à la Méditerranée. «En dehors des villes, [l’entreprise] bâtit des maisons à un ou deux étages comportant quatre ou six logements agrémentés de balcons et dotés de jardins. Dans les villes, où le terrain est rare et coûteux, [elle] fait des maisons à trois ou même quatre étages.» (REVIRIEUX (M.), « La Question du logement du personnel sur le PLM », Bulletin PLM, n° 3, mai 1929, p. 10.)

Malgré cette standardisation de la construction, les maisons des deux cités languedociennes sont quelque peu différentes, car des améliorations sont apportées à la fin des années 1920. La cité de Frontignan est encore bâtie selon les plans de la fin du XIXe siècle. Les maisons présentent un côté austère et martial proche des premiers bâtiments-casernes du PLM. Elles ont un toit à deux pentes en tuiles plates avec des fenêtres de petite dimension. Il n’y a pas de balcon et les aménagements extérieurs sont réduits à leur plus simple expression.

En revanche, la cité d’Alès, construite au début des années 1930, bénéficie d’améliorations esthétiques et de nouveaux aménagements. Les maisons s’ornent d’une frise décorative en briques juste sous la charpente. Le toit à deux pentes cède la place à un toit plus harmonieux à quatre pentes, et les fenêtres sont élargies. Des portes-fenêtres apparaissent dans la cuisine et dans une des chambres et s’ouvrent sur des balcons, même si les balustrades ne sont pas sans rappeler les clôtures des gares. [...] Enfin, un petit auvent est mis en place au-dessus de la porte d’entrée permettant un accès protégé à la cage d’escalier.

[...] Dans tous les cas, la rigueur et l’ordre transparaissent car il y a peu de courbes et la droite est toute puissante. À Frontignan, les deux maisons sont dos à la voie ferrée et suivent son alignement. À Alès, la maison d’angle est au coin de la parcelle à l’intersection de deux chemins, tandis que l’une des deux autres maisons est alignée sur l’un des chemins qui entoure la parcelle.

Cette disposition de l’habitat n’est pas imposée par la géographie languedocienne car à Vénissieux également, «les cités [du PLM] ne connaissent qu’angles droits voire aigus ». De même, à Villeneuve-Saint-Georges, «L’architecture n’[est] certainement pas encore un art pour le maître d’œuvre. Les maisons toutes identiques, géométriquement alignées, les rues se coupant en angle droit, une monotonie sévère qui caractérisfe] [cette] cité [PLM].» L’organisation des bâtiments est donc pensée nationalement par le réseau qui l’impose à toutes les cités quel que soit leur lieu d’implantation.

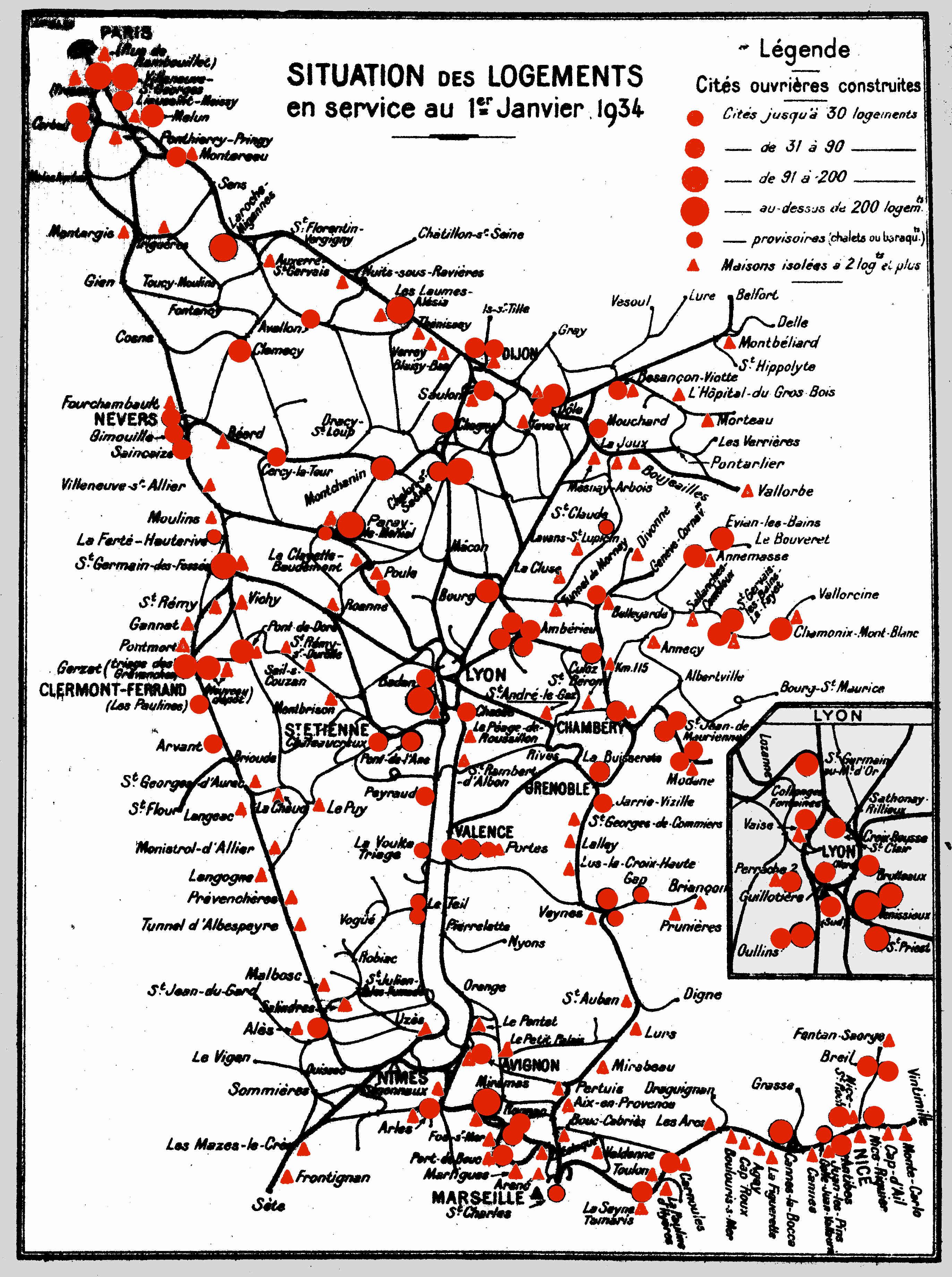

L'utilisation d'un plan de construction standard pour l'ensemble des bâtiments de logement de la Compagnie prend tout son sens quand on constate le nombre de ces cités érigées par le P.L.M. tout au long des voies ferrées de Paris à Marseille, en une trentaine d'années à peine (Sur la carte, la cité de Grigny est désignée sous le nom de Badan - au sud ouest de Lyon. C'est une cité relativement importante car la plus importante gare de triage de tout le Sud-Est y est installée) :

source : Cités cheminotes : le bonheur, un jardin, et même l’électricité ?

Néanmoins, une question se pose encore: les bâtiments administratifs étaient-ils soumis au même soucis de normalisation ? On peut en douter: Le Patrimoine de la SNCF et des chemins de Fer Français fournit deux exemples de bâtiments remarquables et sans doute unique : l’école primaire SNCF (CFTV135) et le dispensaire PLM (CFTV0134), (p522-523), tout deux à Grigny-Badan.

Nous n'avons malheureusement trouvé que peu d'information sur la cité-jardin de Grigny. Un article de blog sur le sujet (La cité SNCF, ex P.L.M. (Xavier Odo)) confirme que les immeubles de la cité de Grigny sont semblables en tout point à ceux des cités construites autour de Lyon (seul varie le nombre d'étages en fonction de la densité urbaine). Cet article est agrémenté de nombreuses photos des immeubles de la cité, de plans de façade de ces édifices, et de photos du dispensaire et de l'école primaire. Malheureusement, aucune source n'est cité quant à l'origine de ces plans d'architecte - et une retro-recherche par image ne donne pas de résultat. Il pourrait être intéressant de contacter le propriétaire de ce blog -qui se trouve être le maire de Grigny- pour l'interroger sur l'origine de ces plans (dont une version plus complète pourrait faire figurer le nom de l'architecte).

150 ans de chemin de fer Grigny - Badan ne fournit pas beaucoup plus d'information sur la cité-jardin de Grigny-Badan:

Pour loger les arrivants, le P.L.M. entreprit la construction d'une importante cité dont les premiers logements des rues Couriot et Darcy furent livrés en 1922 et ceux de la rue Gabriel Cordier en 1928. [...]

La scolarisation des enfants de ces jeunes ménages posa de grave problèmes aux finances locales exsangues et les contribuables ne purent que se réjouir de l'initiative de la Compagnie de construire une école maternelle, vaste et moderne, ouverte en 1933 et louée à la commune pour la somme symbolique de 100 F par an.

Le dispensaire construit à la même époque fut sur le plan sanitaire un apport appréciable puisqu'il donnait les moyens à la médecine préventive de s'exercer efficacement tandis qu'un Economat, géré par le P.L.M. proposait à ses agents l'alimentation et l'habillement à des prix intéressants.

L'inauguration des premiers logements correspondrait encore, d'après les extraits cités plus haut, au premier des deux modèles de bâtiments, le second, la version "esthétiquement améliorée", faisant son apparition un peu avant les années 1930: on devrait donc trouver à Grigny des exemples de ces deux architectures.

La mairie de Grigny pourrait éventuellement conserver les permis de bâtir/construire d'époque (pas sûr que ces documents aient été en usage dans la ville de Grigny en 1923) qui fourniront alors les informations que vous recherchez. Il serait interessant d'y consulter l'architecte à l'origine du dispensaire et de l'école pour savoir si ces bâtiments étaient également conçus à l'échelle de l'ensemble du réseau et s'il a pu en exister d'autres versions ailleurs.

Nous avons finalement pris contact avec la SNCF par le biais de ses archives en ligne pour leur demander plus de renseignement sur le(s) architecte(s) à l'origine des plans-type du réseau P.L.M. Si nous recevons une réponse de leur part, nous la publierons ici.

Nous n'avons pas pu consulter l'article suivant, mais il semble présenter un intérêt pour votre recherche, même s'il ne concerne pas directement la cité PLM de Grigny : CHEVANDIER (Christian), « Les Cités PLM dans l’agglomération lyonnaise au cours des années 1930 : les cas de Vénissieux et d’Oullins », in Les Chemins de fer, l’Espace et la Société en France, Actes du colloque de l’AHICF, Paris, La Vie du Rail, 1988, p. 256.

Le métavers Second Lab : un outil pour projeter la...

Le métavers Second Lab : un outil pour projeter la...