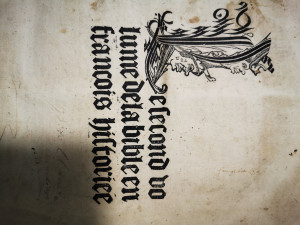

Quelles sont les références bibliographiques du "Second volume de la Bible en François historiée" ?

Question d'origine :

Bonjour Madame, Monsieur,

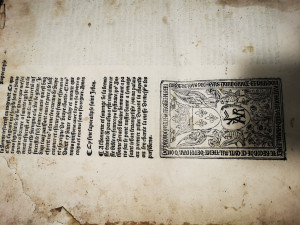

Pourriez-vous me confirmer si l'éditeur de la Bible "Second volume de la Bible en François historiée" est Jean de Rély, l'imprimeur Antoine Vérard et sa date d'édition 1488 ?

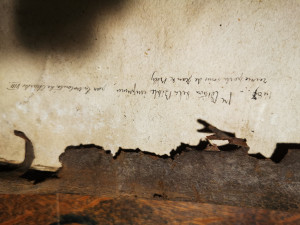

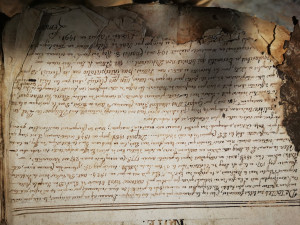

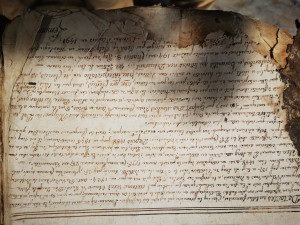

Mon exemplaire contient une explication manuscrite de l'ancien propriétaire l'abbé Lemoine, malheureusement incomplète (rongeur) et une note manuscrite en fin d'ouvrage qui cite la date de 1487. Je vous joins les photos de ces écrits ainsi que le colophon avec la marque de l'imprimeur.

Je vous remercir pour votre aide

Y Salmon

Réponse du Guichet

Il s’agit de la première édition imprimée de la Bible historiale complétée, édition supervisée en effet par Jean de Rély. La date de 1487-88 en revanche n’est plus acceptée par les spécialistes, qui avancent des dates allant de 1492 à 1499.

Les formulations du titre et du colophon et le fait qu’il s’agisse d’une Bible en deux parties ne laissent que peu de doute: il s’agit d’un exemplaire de la première édition d’une traduction française de la Bible généralement connue sous le nom de «Bible de Jean de Rély».

Concernant le texte :

Le texte est issu d’une tradition manuscrite médiévale qui remonte au début du XIVe siècle et qu’on appelle «Bible historiale complétée». Il s’agit d’une fusion de deux textes de la seconde moitié du XIIIe siècle:

- la «Bible historiale» de Guyart des Moulins qui est en réalité une traduction en français de l’Historia scholastica de Pierre Comestor (ou Pierre Le Mangeur), qui mêle textes bibliques paraphrasés et extraits de Flavius Josèphe. Comme la plupart des bibles françaises du Moyen-âge, il s’agit d’un texte d’histoire basé sur la bible plutôt que d'une traduction des écritures elles-mêmes. D’ailleurs, les livres des prophètes ou certains livres moins narratifs sont laissés de côté dans cette version;

- une traduction complète de la Vulgate, appelée «Bible du XIIIe siècle» dont l’auteur est inconnu.

C’est sur la base de cette tradition médiévale que Jean de Rély, à la demande de Charles VIII dont il est le confesseur, supervise une première édition imprimée d’une version française de la Bible complète. Le nom de Jean de Rély n’est en réalité jamais cité, mais tous les historiens s’accordent sur ce point.

La principale source qui permet d’attribuer la supervision de cette édition au confesseur de Charles VIII vient de la préface de Jacques Lefèvre d’Etaples, publiée en tête de la deuxième partie de sa traduction du Nouveau Testament (Paris: Simon de Colines, 1523; repris dans d’autres éditions). Ce dernier écrit en effet : « à la requeste [du roi Charles VIII] la saincte Bible fut entièrement mise en langue vulgaire […], coopérant à son sainct et fructueux désir […] Jehan de Rely […]. Et lors fut imprimee ladicte Bible en françoys.»

Concernant la date :

Ce texte de Lefévre d'Etaples, qui est d’ailleurs cité dans les notes manuscrites données sur votre volume, indique aussi que le désir du roi d’avoir une traduction française de la Bible était «passéz trente-six ans ou environ». Le texte datant de 1523, cela ramène donc aux années 1487-88. Et la date est reprise par les bibliographes anciens (Du Verdier et Le Long), que cite l’abbé Lemoine dans les notes que vous avez prises.

Toutefois, la date de 1487-1488 est aujourd’hui complètement infirmée par les historiens du livre, du moins pour la réalisation du souhait sous forme imprimée.

D’après l'adresse de la librairie d'Antoine Vérard et l’analyse du matériel typographique (comparaison de l’usure de celui-ci avec d'autres éditions d’Antoine Vérard), les spécialistes datent l’édition entre 1492 et 1499 selon les cas. Pour plus de détails sur ces questions complexes de datation, je vous invite à consulter :

- André Martin «Sur une gravue d’Antoine Vérard» dans Revue des livres anciens, 1913. Il propose une date d’édition comprise entre 1492 et 1494;

- la Bibliography of French Bibles de Bettye Chambers (notice n° 13). Elle propose une date d’édition comprise entre 1494 et 1496;

- le Catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale (CIBN, tome I-2, n° B-448). Ce dernier propose une date d’édition comprise entre 1498 et 1499;

Les interprétations diffèrent, mais il est acquis aujourd’hui que l’édition ne peut pas être antérieure à 1492, y compris le Psautier, placé généralement à la fin du premier volume, et qui semble être en réalité une édition séparée, ajoutée sur certains exemplaires (mais manquant à la plupart d’entre eux).

Quoiqu’il en soit, le travail de Jean de Rély a peut-être débuté en 1487-1488 à la demande de Charles VIII, mais il est probable que l’édition imprimée finale n’a été pleinement publiée que plusieurs années plus tard. A noter : cette édition imprimée existe sur papier, mais aussi dans des versions de luxe sur vélin.

Compléments de réponse :

Complément 1 : les notes de votre exemplaires sont signées «Lemoine». Vous précisez dans votre question «abbé Lemoine», s’agirait-il de Jean-Baptiste Lemoine 1717-1789, dominicain de la congrégation de Saint-Maur (ordre monastique connu pour son travail intellectuel et ses éditions savantes) ?

Complément 2 : les notes sont datées de 1775. Elles font de cette édition la «première [bible française] qui a passé dans la presse». Il faut noter que ce n’est pas tout à fait exact. C’est en effet la première version complète en français qui a été imprimée. Toutefois, dès les années 1473-1474, les presses du lyonnais Guillaume Le Roy donnaient des éditions de Bibles abrégées en français, vendues par Barthélémy Buyer. Antoine Vérard donnera à Paris 4 éditions de ces Bibles abrégées dans les années 1480, mais il cessera ensuite au seul profit de seules Bibles historiales complétées.

Complément 3 : d’après l’Incunabula Short Title Catalog, il existe 18 exemplaires, souvent incomplets, de cette première édition de la Bible de Jean de Rély dans les collections publiques au niveau mondial. Elles sont conservées dans 16 institutions différentes. La bibliothèque municipale de Lyon conserve 2 exemplaires du premier volume et un exemplaire du second volume.

Complément 4 : Antoine Vérard donnera deux autres éditions (vers 1505 et vers 1514), légèrement revues, de la Bible historiale complétée. Les éditions de ce texte continueront jusqu’en 1546, chez ses successeurs ou chez d’autres libraires. Bettye Chambers en dénombre entre 17 et 27 (selon comment on compte les éditions partagées). Elles disparaissent ensuite au profit des traductions de Lefévre d’Etaples, Erasme, Olivétan, Robert Estienne, etc.

Documents consultés :

- Pierre-Maurice Bogaert (dir.), Les bibles en français, 1991, pages 30 à 41;

- Bettye Chambers, Bibliography of French Bibles, tome 1, 1983, notice n°13 et autres;

- Bibliothèque nationale de France, Catalogue des incunables (CIBN), tome 1, fascicule 2, 1996, notice n° B-448;

- Incunabula Short Title Catalog, notice ib00623000;

- Notice de Jean-Baptiste Lemoine de la base Bibale;

- Notice des exemplaires de la bibliothèque municipale de Lyon.

Question d'origine :

A l'intention de Benjamin, fonds ancien.

Je vous prie de m'excuser de n'être pas revenu vers vous plus tôt. J'étais en déplacement jusqu'à hier.

Je vous remercie pour les explications apportées à ma demande sur l'ouvrage "Second volume de la Bible en François Historiée".

J'en conclus que l'exemplaire en ma possession, daterait entre 1492 et 1499.

Au sujet de votre paragraphe : Complément 1 : les notes manuscrites sont de Joseph Chrisostome LEMOINE à qui appartenait l'ouvrage (ex-libris).

Avec mes remerciements renouvellés, veuillez agréer Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Yves Salmon

Reformulation :

Réponse du Guichet

Merci. La date est bien celle-ci

«Vous avez bien compris pour ce qui est de la date. Je vous remercie pour les précisions concernant Joseph Chrisostome Lemoine. Je n’ai pas trouvé sur internet d’informations particulières sur ce personnage et n’ai pas fait de recherche approfondie. On voit sur un tableau en vente sur «Home Bothy» qu’il s’agit d’un prêtre parisien, ayant exercé en 1747: https://homebothy.com/detail/249_18th-century-portrait/. L’écriture est bien du XVIIIe siècle.»

On l’appelait Vermicelle

On l’appelait Vermicelle