Question d'origine :

Qu'est-ce que le vide?

Réponse du Guichet

La notion vide recouvre de nombreuses acceptations que nous allons détailler.

Bonjour,

Ah! Voilà une question intéressante! Le nom commun vide possède de nombreux sens ou acceptations. Comme vous allez le découvrir, pour définir le mot vide, il y a de la matière!

A) Parcourons tout d’abord les acceptations recensées par un bon dictionnaire comme le Robert :

Vide(nom commun masculin)

- Espace qui n'est pas occupé par de la matière. Abaissement important de la pression d'un gaz. Faire le vide en aspirant l'air. Nettoyage par le vide.

- Espace non occupé par des choses ou des personnes. Faire le vide autour de quelqu’un, de soi. Parler dans le vide, sans objet ou sans auditeur.

- Espace où il n'y a aucun corps solide susceptible de servir d'appui. Nous étions au-dessus du vide. Regarder dans le vide, dans le vague.

- Un vide : espace vide ou solution de continuité. ➙ espace, fente, ouverture. Boucher un vide.

- Espace où manque quelque chose. Vide juridique.

- Ce qui est ressenti comme un manque. Son départ laisse un grand vide.

- Caractère de ce qui manque de réalité, d'intérêt. Le vide de son existence. Syn. néant, vacuité.

B ) Si nous nous penchons maintenant sur le Dictionnaire de physique des Éditions De Boeck Supérieur, alors là, nous ne tombons pas dans le vide mais sur une avalanche de définitions différentes du terme qui nous tourne la tête, tête qui ne restera pas vide en tout cas.

Nous allons ici en donner un aperçu, dans les limites de nos possibilités, n’étant que de simples bibliothécaires territoriaux et non des physiciens patentés.

Vide:

- en thermodynamique, état obtenu quand on essaie d’enlever tout gaz contenu dans une enceinte. En pratique, le vide absolu est impossible on n’obtiendra qu’un vide partiel.

- En électromagnétisme et en relativité on nomme équations dans le vide ou solution dans le vide celles obtenues en absence de charges, de courant et de matière.

Vide interstellaire: milieu qui occupe l’espace entre les étoiles. Sa densité moyenne, 1cm -3, correspond à un vide extrêmement poussé, ce qui justifie pleinement cette appellation.

Vide quantique: état quantique dans lequel tous les champs occupent leur état fondamental […] De manière générale, la physique quantique rend caduc le concept de «rien» associé d’habitude au vide. En effet l’évolution d’un système quantique est affectée par tous les états que pourrait occuper le système, et même si l’on se place dans la situation où l’on enlève «tout» afin de réaliser le «rien», les autres états susceptibles d’exister continuent de jouer un rôle.

Nous sommes d’accord, là, ça commence à piquer…

Aussi, nous finirons par quelque chose de plus léger, une quantification chiffrée du vide selon les physiciens.

Vide primaire: nom donné au régime de vide correspondant à des pressions comprises entre 0,1 Pa et 100 Pa environ (Pascal, unité de mesure de pression). On parle aussi de vide moyen.

Vide secondaire: nom donné au régime de vide correspondant à des pressions comprises entre 10-1 Pa et 10-5 Pa. On parle aussi de vide poussé.

Cordialement.

Réponse du Guichet

Le vide est également une notion dont les philosophes et les artistes se sont grandement emparés. Nous vous proposons ici une mini bibliographie pour commencer à aborder cette notion.

Le vide est également une notion dont les philosophes et les artistes se sont grandement emparés. Voici quelques pistes et titres qui pourront nourrir votre questionnement.

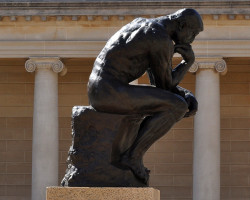

Attribuée à Aristote, philosophe et scientifique grec, la phrase tirée du livre IV de Physique d'Aristote ou Leçons sur les principes généraux de la nature, "la nature a horreur du vide" a traversé les siècles. Cet ouvrage est consultable gratuitement en ligne sur Numelyo.

Plus tard, Descartes comme Galilée remettent en cause la proposition aristotélicienne. A ce propos, Michel Paty donne quelques explications dans son article Le vide matériel ou la matière crée l’espace mis en ligne par Hal open science et publié dans l'ouvrage Le vide, univers du tout et du rien :

Galilée et Descartes, au dix-septième siècle, se posaient la question du vide à propos de la condensation et de la raréfaction. Galilée, qui admettait encore le principe de l'horreur du vide dans la nature tout en récusant l'impossibilité aristotélicienne, expliquait la cohésion des corps par la crainte que la nature a du vide et par une sorte de colle entre les parties des corps, due à la présence de petits vides. Il considérait le mouvement des corps (et notamment leur chute) dans le vide, pensé par passage à la limite pour une résistance de l'air ou une densité du milieu nulle. Quant à la limitation de la hauteur de l'eau élevée par une pompe, il était encore, vers 1630, tributaire d'une distinction entre les mouvements vers le haut et vers le bas et ne voyait pas que le phénomène était dû à la pression. Dans ses Discours sur deux sciences nouvelles, publiés en 1638, Galilée imagina une expérience pour contrebalancer la force de cohésion par le vide en lui faisant équilibre avec un poids. Mais le vide ne fut pas de sa part l'objet d'une expérimentation, sinon mentale : la préoccupation en revint à ses disciples, Baliani et Toricelli notamment.

Descartes critiqua l'explication galiléenne de la cohésion des corps par le vide, estimant pour sa part que “ce qu'il [Galilée] attribue au vide ne se doit attribuer qu'à la pesanteur de l'air…”. Son objection contre l'argument métaphysique et qualitatif de l'horreur du vide paraît tout à fait adéquate : “… et il est certain que, si c'était la crainte du vide qui empêchait que deux corps ne se séparassent, il n'y aurait aucune force qui fût capable de les séparer”.

La position de Descartes, qui s'inscrit dans son système de l'étendue comme attribut principal ou essence des corps, était à vrai dire plus pénétrante et nuancée qu'un refus pur et simple du vide et contribua à clarifier le sens de la notion. Dans ses Principes de la philosophie, Descartes fait une distinction, qui apparaît fondamentale au regard tous les débats antérieurs, entre le vide au sens des philosophes et le vide au sens du langage courant. Du premier, entendu ontologiquement comme négation de la substance matérielle et donc “néant”, il affirme l'impossibilité a-priori. L'extension de l'espace est la même que celle du corps (qui vient occuper cet espace) ; quelque chose qui est étendu est donc une substance, et l'on ne peut concevoir “que ce qui n'est rien ait de l'extension”. Ainsi “l'espace qu'on suppose vide”, ayant “en lui de l'extension”, a-t-il “nécessairement aussi de la substance”. On serait tenté de traduire : „l'espace vide est physique‟ et, à vrai dire, la physique de l'éther développée par la suite, d'abord momentanément avec Huygens et sa théorie des ondulations lumineuses, puis durablement avec l'éther optique de Fresnel et ensuite l'éther électromagnétique, de Maxwell à Lorentz, correspond assez à une vue de cet ordre, que la relativité générale et la théorie quantique des champs exprimeraient ensuite chacune à leur manière (voir, d'ailleurs, ce qu'Einstein lui-même en dira).

Sur Descartes et sa vision des choses, à lire également Parallèle des principes de la physique d'Aristote et de celle de René Descartes également en ligne sur Google Books dans son édition de 1674.

Cette question opposa Descartes et Pascal. Vous pourrez en savoir davantage sur les raisons de leur désaccord en lisant l'article en ligne L’histoire du vide est-elle vide ? de Bruno Jarrosson.

L'article de Marie-Christine de La Souchère, agrégée de physique publié dans La Recherche Contrairement à Aristote, Pascal n'a pas horreur du vie nous éclaire sur les positions et expériences de Pascal :

En 1647, Blaise Pascal publie Expériences nouvelles touchant le vide. Il s'ensuit un débat avec les partisans d'Aristote, pour qui tout espace doit être rempli. Non seulement le savant ne recule pas, mais il s'attaque à un sujet connexe : la pression de l'air.

Article consultable sur Europresse gratuitement, à distance si vous êtes abonnés à la BML ou au sein de la bibliothèque.

Pour une vision non occidentalo-centrée de la question, il est nécessaire de se pencher sur l'approche de Lao Tseu pour lequel un vase prend une apparence grâce à la matière dont il est constitué mais c'est du vide qui le constitue de l'intérieur qu'il tient sa forme et son utilité. A ce sujet, lire le Tao Te King 11 : « vide et non-être » ou l'une des multiples éditions présente en bibliothèque.

Pour une lecture moderne de cette thématique, La plénitude du vide de Trinh Xuan Thuan, astrophysicien et écrivain vietnamo-américain, " retrace pour nous la grande odyssée du Vide. Partant de l'histoire passionnante de l'invention du zéro venue d'Orient, il nous fait vivre la naissance de la science expérimentale avec Galilée et Pascal, et nous conduit, à travers les théories de la relativité et de la mécanique quantique, jusqu'à la physique contemporaine."

Enfin, la radio peut être elle aussi instructive avec

- Qu'est-ce que le vide ? "La nature en aurait horreur. Il peut être abyssal, intersidéral et même quantique. Quelques réponses avec le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein."

- De quoi le vide est-il plein ?

En art, nous vous invitons à lire l'article de l'Universalis, VIDE & PLEIN, symbolique d'Alain Delaunay (disponible en bibliothèque et en accès à distance pour nos abonnés) et

Gérard Wajcman remarque qu’au lieu de remplir ou de chercher le trop-plein du visuel, l’art tente désormais d’exhiber le trou, quitte à le creuser délibérément. Les différentes études proposées ici montrent que les notions instables de vacuité, néant, rien se déplacent sur une échelle théorique qui peut aller de la perception à la métaphysique, de la psychologie à la phénoménologie, en courant le risque – crucial – de se croiser pour s’approfondir ou de se superposer pour élever le vide à sa plus haute puissance.

- Le vide dans l'art du XXe siècle de Shiyan Li

La pensée du vide anime les spiritualités de l'Extrême-Orient depuis l'Antiquité. Cet ouvrage propose diverses approches, occidentales et orientales, au sujet de cette pensée millénaire.

- Vides

Support et prolongement de la manifestation, cet ouvrage dessine les contours du concept de " vide" dans l'art, l'esthétique, la philosophie, la religion, les sciences, la culture populaire, l'architecture et la musique, en abordant les problématiques du rien, de la vacuité, de l'invisible et de l'ineffable, du rejet et de la destruction.

Bonne journée.

Un nouveau droit international écologique

Un nouveau droit international écologique