Question d'origine :

Comment fonctionne le système politique en Chine ?

Réponse du Guichet

Le Parti communiste domine le système politique chinois et contrôle tout développement démocratique.

Bonjour,

Le Parti communiste domine le système politique chinois. Fort de ses 85 millions de membres et de ses 10 millions de cadres, le Parti gouverne l'État, l'administration, l'armée et les assemblées populaires. Malgré des réformes, il contrôle la société et freine tout développement démocratique.

En guise d’introduction, L’article publié sur Universalis revient brièvement sur les évolutions et les permanences du système politique chinois :

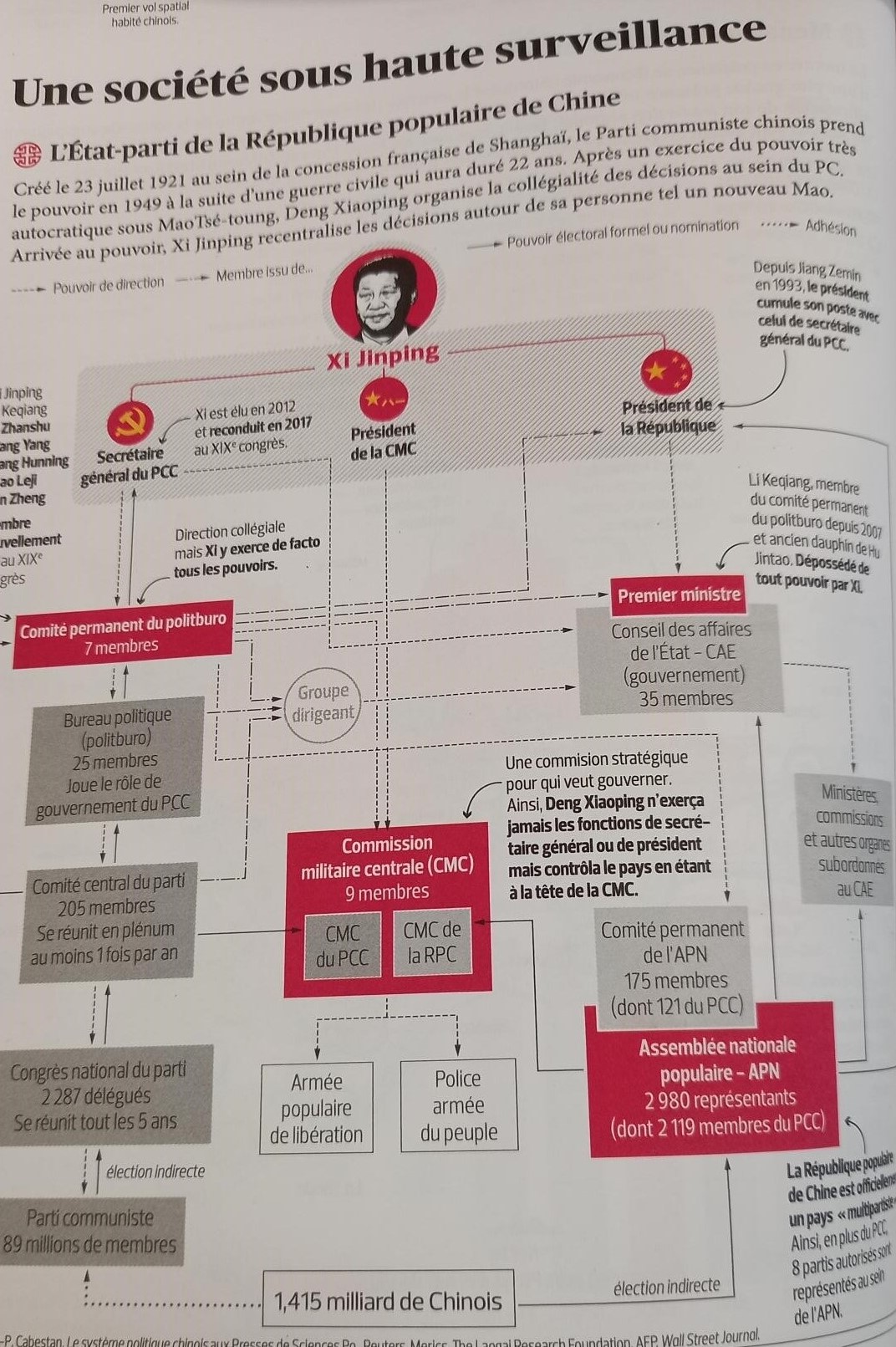

La politique des réformes et de l'ouverture, engagée sous l'égide de Deng Xiaoping à partir de 1979, a permis et permet encore le spectaculaire développement économique de la Chine, et a fait de ce pays un acteur clé, si ce n'est l'acteur clé de la mondialisation. Fondée sur une ouverture économique, financière et internationale graduelle et ininterrompue, la montée en puissance de la Chine ne s'est pas accompagnée, c'est vrai, d'une réforme politique véritable : la Chine est toujours gouvernée par un État-parti.

Or comme le révèle l’article de Brice Pedroletti, publié dans Le hosrs série Le Monde, 40 cartes pour comprendre la Chine,cet état parti remonte à 1921. En effet,

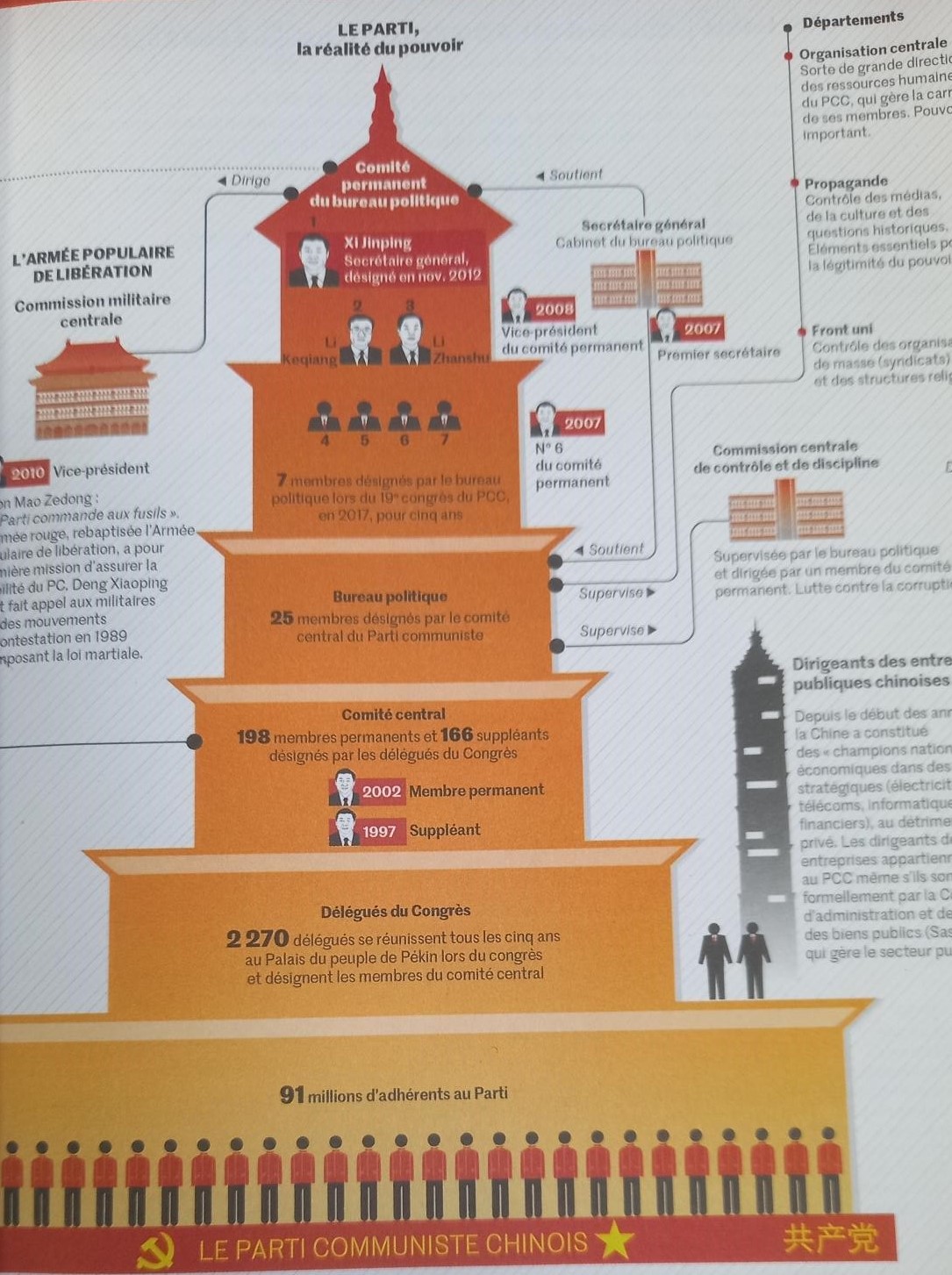

Le parti communiste chinois (PCC) ouvre son congrès fondateur le 23 juillet 1921 dans un bâtiment de la concession française de Shanghai (…) Cent ans plus tard, le PCC est au pouvoir depuis soixante-douze-ans. C’est l’un des formations politiques les plus puissantes du monde. En octobre 2017, lors du 19e congrès du Parti communiste, Xi Jinping a sacralisé son rôle au centre du système politique chinois : « parti, gouvernement, militaires, civils et universitaires ; à l’est, à l’ouest, au sud, au nord et au centre, le parti dirige tout », déclare-t-il lors d’un discours fleuve. C’en est fini de la division de façade : le parti va phagocyter les institutions étatiques, au point que les sinologues préfèrent désormais l’expression « parti-Etat » à « Etat-parti » pour désigner cet attelage qui flirte avec le totalitarisme.

(…) Après avoir consolidé son pouvoir durant son mandat de secrétaire général (2012-2017), Xi Jinping n’a pas désigné le successeur lors du 19e congrès, puis a supprimé la limite des deux mandats pour le président de la République populaire. Les six autres membres du comité permanent nommés en 2017 sont de sa génération. Au niveau du bureau politique, qui comporte 25 membres dont les sept du comité permanent, près d’une quinzaine sont considérés comme ses alliés…

Pour comprendre le système politique chinois, nous vous renvoyons vers l’ouvrage de Jean-Pierre Cabestan, Le système politique chinois un nouvel équilibre autoritaire, dont voici de brefs extraits permettant de comprendre le système politique chinois :

Le Parti communiste est la clé de voûte du système politique chinois ; on pourrait même dire qu’il est le système politique. Son rôle dirigeant est inscrit à la fois dans la Constitution du pays et dans ses propres statuts (dangzhang). Il dirige les institutions de l’État et continue d’exercer un contrôle étroit, quoique plus « ciblé », sur la société. Afin de maintenir la stabilité sociale et de garantir la survie du régime, le PCC a mis en place des mécanismes de consultation de la société. Néanmoins, il reste maître du jeu et surtout attentif à « tuer dans l’œuf » toute tentative de création d’organisations politiques ou syndicales indépendantes (...) Les institutions politiques de la République populaire de Chine sont nombreuses et complexes.

(…)

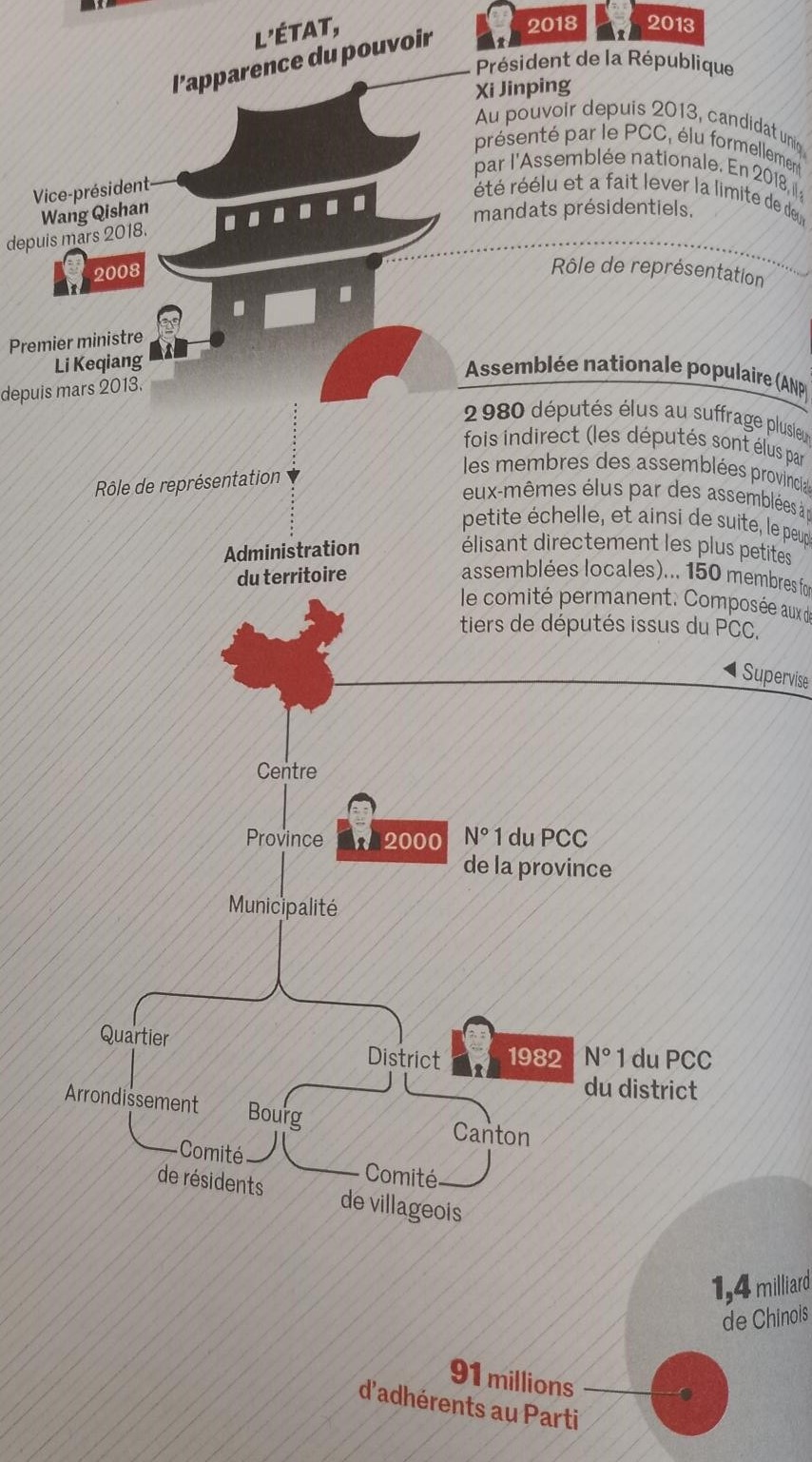

Le mieux est probablement de commencer par introduire une distinction fondamentale et classique, à la base de l’organisation des pouvoirs publics en Chine : dang (le Parti), zheng (l’État ou l’administration) et jun (l’Armée). Ces trois piliers du régime ne sont pas d’importance égale : il s’agit plutôt d’un corps politique et physique dont le Parti communiste serait à la fois la tête et le cœur, tandis que le gouvernement et les forces armées en constitueraient les deux jambes qui permettent à celui-ci de se tenir debout et de marcher.

L’une des questions centrales de l’organisation politique de la République populaire est évidemment celle des relations entre ces trois grandes institutions.

Comme on le verra, en dépit d’une timide ouverture, le PCC continue d’opérer largement comme une « société secrète », la plus vaste société secrète au monde – 85 millions de membres en 2013.

C’est la raison pour laquelle, le PCC ne dirige pas, la plupart du temps, directement la société. Il agit à travers ce que nous avons appelé une façade légitimante qu’il contrôle totalement et avec laquelle il est étroitement imbriqué : l’État. D’où l’expression que nous avons fait nôtre de « Parti-État ». Mais le PCC s’est presque constamment efforcé de faire accroire que l’État constituait une entité distincte du Parti. De cette conception lénino-stalinienne de l’État découlent un certain nombre de principes d’organisation, à la fois politiques et constitutionnels, qui façonnent depuis 1949 les institutions de la République populaire (chapitre 5).

Ces institutions sont de deux sortes. Les unes sont « réelles », dans le sens où, quoique contrôlées par le PCC et dirigées par des cadres communistes, elles constituent autant de bras d’action du Parti sur lesquels celui-ci s’appuie pour élaborer et mettre en œuvre les nombreuses décisions qu’il arrête : ce sont principalement l’administration (ou les gouvernements central et locaux, chapitre 6) et les organes judiciaires (chapitre 7). Les autres sont formelles, car, sans pouvoirs véritables, elles ont avant tout pour rôle de mimer le fonctionnement des systèmes politiques démocratiques et de contribuer ainsi à asseoir la légitimité du régime : ce sont, par exemple, les assemblées populaires (chapitre 8), la présidence de la République et la Commission militaire centrale (CMC) de l’État (chapitre 9), ainsi que la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et les « partis démocratiques »

(...)

Le PCC remplit officiellement une double mission : d’une part, il dirige l’État et la société ; ce rôle dirigeant en matière politique demeure monopolistique ; d’autre part, et on l’oublie souvent, il revendique une fonction de contrôle du pouvoir d’État et de garant de l’intérêt général. Mais son statut de parti unique, sa fusion structurelle avec l’administration et l’Armée ainsi que les privilèges que ses cadres ont accumulés lui interdisent de remplir de manière satisfaisante cette seconde mission.

(…)

Le PCC est le seul à pouvoir définir la ligne politique (luxian), les axes politiques (fangzhen) et les politiques publiques (zhengce) du pays. La ligne politique constitue la norme suprême du Parti/

La Chine se présente donc comme un Etat-parti, présentant un encadrement administratif particulièrement important. Dans Atlas de la chine. Les nouvelles échelles de la puissance, Thierrey Sanjuan en présente (p. 14-15) le fonctionnement :

La République populaire de Chine est un Etat unitaire, composé de 33 unités administratives de rang provincial relevant directement dupouvoir central (zhongyang) : 22 provinces (sheng), 4 municipalités de rang provincila (zhixiashi ou shengjishi), 5 régions autonomes (zizhiqu) etrégions d’administration spéciale (tezhengqu).

Depuis les réformes de 1983-1984, les provinces tendent à se subdiviser en municipalités (shi) : de grandes ou moyennes villes avec des districts ruraux, et son composés de comités de résidants et de comités de villageois (cunmin weiyuanhui) ; les cantons ne comportent que des comités de villageois. Toutes ces entités administratives sont doublées de cellules du Parti communiste, où se trouve le vrai pouvoir de décision. Les Chinois sont encadrés dans leur vie pratique jusqu’à un niveau très local …

Pour approfondir la question, nous vous suggérons les lectures suivantes :

Demain la Chine : démocratie ou dictature ? / Jean-Pierre Cabestan, 2018 : "A contre-courant de la thèse communément admise, J.-P. Cabestan dément que le développement économique et l'enrichissement d'une classe moyenne entraînent une libéralisation et une démocratisation du régime chinois. Il explique pourquoi le maintien d'un monopole autoritaire du Parti communiste est plus probable, grâce notamment au soutien des élites".

L'empire terrestre : histoire du politique en Chine aux XXe et XXIe siècles. 1 : La démocratie naufragée (1895-1976) / Yves Chevrier, 2022 : "Synthèse sur l'histoire politique de la Chine contemporaine. Ce premier volume couvre une période allant du traité de Shimonoseki en 1895 jusqu'à la fin de l'ère Mao Zedong en 1976".

Le massacre de Nankin : décembre 1937 – mars 1938

Le massacre de Nankin : décembre 1937 – mars 1938