Quel était le niveau de pension de retraite d'un officier après la guerre de 14-18 ?

Question d'origine :

Bonjour,

Je cherche le niveau de pension de retraite (mensuel ou annuel) estimé d'un officier de l'Armée française (lieutenant-colonel) ayant fait au combat les 4 ans de la guerre 14-18 (sans invalidité), vers 1930, en francs de l'époque.

D'avance merci.

Réponse du Guichet

Selon nos calculs, un lieutenant-colonel toucherait à peu près 1800 francs annuels de pension de retraite en 1930, soit 1 217,76 euros actuels.

Bonjour,

Votre question vise à s’interroger tout d’abord sur le système de retraite pour les militaires à une période complexe qui est celle de l’après-guerre et de l’entre-deux guerres notamment. En effet, la Grande Guerre, par son caractère exceptionnel, entraîne un changement radical dans la société française que cela soit au niveau social, politique et même juridique. Avec des pertes humaines considérables ainsi que 3 millions de blessés dont un million deviennent invalides de guerre, l’État doit repenser la reconnaissance qu’il doit alors à ses soldats.

Pour tenter de répondre à votre question, il faut revenir en arrière. Sous l’Ancien Régime et avant le XIXème siècle, les pensions de retraite des militaires sont laissées au bon vouloir du roi. Le plus ancien régime de retraite connu est alors celui mis en place en 1637 par Colbert à destination des marins blessés. Ceux-ci touchaient alors une « demi-solde » viagère en cas d’invalidité. Ce système fut étendu en 1709 par un édit aux marins qui devenaient invalides à cause de leur âge. En 1784 s’opère une vraie distinction entre la pension versée aux invalides et celle des marins âgés de plus de 60 ans. Une ordonnance prévoit alors une véritable pension de vieillesse pour tous ces marins qui auraient réuni 30 ans au moins de services.

Sur le papier, c’est la loi du 22 août 1790 est la première à instituer un régime de retraite pour tous les agents de l’État si ceux-ci ont effectué 30 ans de services. Mais celle-ci n’étant pas prélevée sur le traitement des fonctionnaires, elle est alors attribuée de manière inégale. Dans les faits, cette loi n’a pas été réellement appliquée et des caisses autonomes sur volontariat ont le plus souvent été la norme.

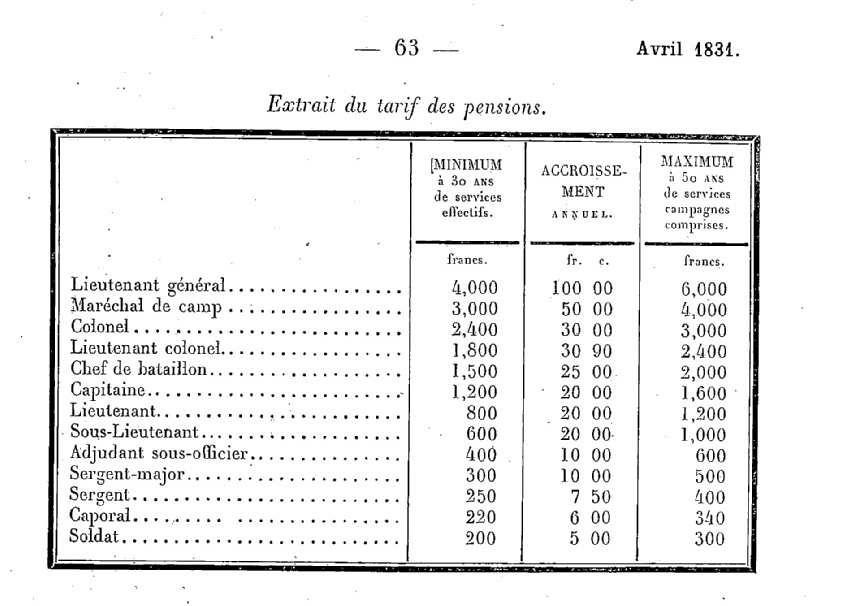

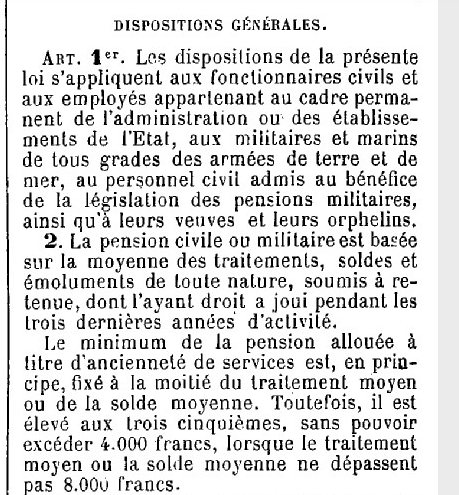

Il faut attendre les lois du 11 et 18 avril 1831 pour qu’une véritable pension voie le jour. Pour en bénéficier, il faut compter 30 ans de services pour un militaire de l’armée de terre et 22 ans de services pour un militaire de l’armée de mer. Son montant dépend grandement du grade du militaire. Nous n’avons hélas pu trouver qu’une mince fourchette à vous donner extraite du texte de loi mais il ne s’agit pas de beaucoup puisque l’État finançait entièrement ces pensions sans retenue sur le traitement des agents. On compte alors, par exemple, 200 francs annuels pour un soldat ou un matelot ainsi que 4 000 francs pour un lieutenant général ou un vice-amiral.

Très vite, ce système se trouva donc déficitaire du fait du nombre de fonctionnaires et pour y remédier la loi du 9 juin 1853 institua un régime de retraite par répartition avec une retenue de 5% sur le traitement des agents. Pour en bénéficier il faut avoir 60 ans et justifier de 30 ans de services voire 25 ans si les fonctions assurées étaient particulièrement pénible comme c'est le cas des facteurs, gardes forestier, agents des douanes, par exemple. Son montant est égal à la moyenne des traitements versés les six dernières années d’activité. On compte alors par exemple 10 000 francs maximum pour un ministre, 6 000 francs pour un magistrat, 1 200 francs pour un courrier des postes. Concernant les militaires, son montant semble resté égal à celui décidé en 1831. Il dépend toujours du grade.

A la veille de la Première Guerre mondiale, cette loi est toujours en vigueur. Par ailleurs, on remarque que dès 1914 la priorité des aides financières de l’État se destine aux familles des mobilisés, leurs veuves et orphelins mais aussi aux invalides, mutilés de guerre qui sont de plus en plus nombreux. Il faut en réalité attendre 1919 avec le vote de la loi du 31 mars 1919 qui crée la « Charte du Combattant » pour que les questions de réparation s'appliquent de manière uniforme à tous les militaires impliqués dans la guerre. Ainsi, pour bénéficier de ces aides, il fallait obtenir une carte du combattant, carte toujours en vigueur.

Néanmoins ce n’est pas tout de suite qu’est mise en place une retraite spécifique pour les militaires sans invalidité engagés dans la Grande Guerre. Il faut attendre la loi du 4 août 1923 pour qu’une retraite mutualiste pour les anciens combattants soit mise en place. Cette épargne individuelle est majorée par l’État.

Le Sénat nous précise ainsi :

« En effet, d'après les dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l’État égale, en règle générale, à 25% du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire est accordée par l’État en fonction de l'âge du demandeur.»

La loi de 1919 fut ensuite complétée par la loi du 14 avril 1924 :

Puis, celle du 16 avril 1930 précisant alors :

« Art. 197. — Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, à l'âge de 55 ans, une allocation de 1.200 francs cumulable sans aucune restriction avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à des titres quelconques. Cette allocation annuelle est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

Art. 198. — De 50 à 55 ans, le chiffre de l'allocation est fixé à 500 francs. »

Mais également la loi du 31 mars 1932 :

« Art. 144. — Le mot « allocation » qui figure dans les articles 197 à 199 de la loi de finances du 16 avril 1930 est remplacé par le mot « retraite » sans qu'il puisse en résulter aucune obligation nouvelle pour le Trésor. La retraite visée au paragraphe précédent ne pourra en aucun cas ouvrir aux titulaires des droits à des avantages nouveaux et notamment donner lieu à réversibilité au profit de ses ayants cause. »

Ainsi, ces informations nous poussent à vous répondre que la retraite de chaque officier dépend d’un nombre assez conséquent de paramètres qui ne se limite pas simplement au grade et dépend également de la moyenne de la solde perçue les années précédentes, les enfants à charge etc. Selon le Mémorandum de l'officier payeur, du chef de détachement et de l'officier d'approvisionnement à l'intérieur et en campagne réalisé par le commandant Charles Charton en 1916, un lieutenant-colonel touchait 1 800 francs par an soit 150 francs mensuels et 5 francs journaliers. Ainsi, d’après la loi du 14 avril 1924, un lieutenant-colonel aurait touché à peu près la même somme dans les années 1930, ce qui semble être similaire à ce qu'il touchait déjà en 1831.

Si vous souhaitez plus d’informations ou des informations plus précises, nous vous recommandons de vous rapprocher des archives départementales d’origine de l’officier ainsi qu’auprès de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre qui possède des fonds en conséquence. (Toutefois, il est à noter qu’une bonne partie des archives du Ministère des pensions ont été détruites en 1945).

Voici quelques ouvrages que nous avons utilisés et qui pourraient vous intéresser :

- 1914-1918, l'encyclopédie de la Grande Guerre par R.G. Grant, éditions Flammarion, 2013.

- Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918 : histoire et culture sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker, éditions Bayard, 2004.

- Dictionnaire de la Grande Guerre : 1914-1918 sous la direction de François Cochet et Rémy Porte, éditions Robert Laffont, 2008.

- La retraite en France : la complexité issue de 350 ans d'histoire d'Yves Batard, éditions de l'Harmattan, 2023.

- Les profiteurs de guerre : 1914-1918 de François Bouloc, éditions Complexe, 2008.

- Le site du Sénat qui regorge d'informations sur les textes de lois concernant les pensions des fonctionnaires.

En vous souhaitant d'agréables recherches et lectures ! :)

Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...

Fauché à 18 ans, millionnaire à 23 : la méthode ultra...