Quelles lectures conseillez-vous pour étudier des chants anciens sur les plaisirs de la vie ?

Question d'origine :

bonjour, quelle(s) lecture(s) me conseilleriez-vous pour analyser des chants très anciens qui parlent du désir de vie - faire ripaille, femmes, sexe...- croquer encore un peu la vie à l'approche de la mort

cordialement

Réponse du Guichet

La notion de "chant ancien" renvoie à la fois aux chants millénaires de tradition orale qu'étudient l'anthropologie et l’ethnologie, aux anciens poèmes antiques, à la poésie chantée du Moyen-âge ou encore aux liens profonds ancestraux entre chant et poésie. D'une manière générale, le chant est l'expression naturelle de l'être humain, à la frontière entre profane et sacré, entre le dionysiaque et l'apollinien, entre plaisir pur et vocation religieuse. Les chants de tradition orale (les plus anciens) célèbrent souvent les fonctions de la vie (une saison, un âge, un sentiment, un rite, des coutumes etc ), ou simplement les réalités grivoises de la vie comme les fabliaux dont la vocation est le rire et la satire.

Le thème des plaisirs de la vie, qui vous intéresse précisément, s'inscrit à l'intérieur de plusieurs traditions culturelles, que l'on pense à la tradition érotique antique, aux fêtes paillardes, à la tradition goliarde et rabelaisienne ou encore à l'épicurisme grec qui réapparaît, après avoir été éclipsé par le christianisme, à la Renaissance avec des chantres de l'amour comme Ronsard reprenant le topos du carpe diem. L'art musical et poétique de la Renaissance, en redécouvrant les mythes antiques, célèbre Dionysos mais aussi les liens entre Éros et Thanatos. Le thème ancien de la Vanité et du Memento Mori, repris par les artistes du XVIe siècle, célèbre également la fragilité et la beauté de la vie, en s'interrogeant sur la mort et le temps qui passe.

L'ensemble de ces premiers éléments d'information permet de dégager des thèmes et des mots clés pour vous proposer une sélection de pistes bibliographiques, bien sûr non exhaustive.

Bonjour,

Vous souhaitez des conseils de lecture pour analyser des chants très anciens qui parlent du désir de vie et de mener une vie de plaisirs (faire ripaille, femmes, sexe...selon vos mots) avant l'approche de la mort.

Définissons tout d'abord les termes de la question.

Comment définir le chant ancien ?

Dans un sens général présenté par le musicologue, Roland Mancini, le chant est "d'abord expression naturelle de l'être humain [...] Qu'il soit plaisir pur, qu'il ait vocation culturelle, esthétique ou cathartique, qu'il se réclame de traditions millénaires ou des formes policées de l'art classique, le chant est à la fois sonorité pure et véhicule de pensée". On peut distinguer le chant de tradition orale qui a pu parfois traverser plus de quatre millénaires et le chant dit classique plus récent et répondant à des conventions définies. Le chant dit folklorique est également de formation plus récente. Enfin, les chants des religions judéo-chrétiennes, bien conservés, ont souvent une origine profane.

Mêlant donc l'incantation à la récitation, la magie à la raison, le dionysiaque à l'apollinien, qu'il soit savant ou intuitif, le chant est fonction de la langue parlée : il en est plus proche dans les civilisations linguistiques de type magique (langues asiatiques, méditerranéennes, etc.) alors qu'il peut apparaître comme une création plus arbitraire, offrant un plaisir moins immédiat, dans les civilisations nordiques et rationnelles aux langues moins accentuées. [...]

Nous distinguons deux formes de chant, quasi irréductibles dans leurs origines et leurs finalités : d'une part, le chant « classique », qui, depuis quatre siècles, répond à des conventions bien définies, et qui, parce qu'il tend à l'universalité, peut convenir aux ethnies les plus variées ; d'autre part, le chant dit des traditions orales, qui, pour des raisons phonétiques et culturelles, ne concerne que des groupes humains précis [..]. Les chants de traditions orales, rarement inscrits ont pour mission de conserver, inchangé, un patrimoine culturel sacré ou profane ancien. On peut affirmer, ainsi, que les récitations védiques, de nombreux rituels tibétains, les expressions vocales des aborigènes d'Australie ou de certaines ethnies de l'Afrique noire ont traversé parfois quatre millénaires, ou plus, sans subir d'altération notable. De formation plus récente, les chants des religions judéo-chrétiennes ont été aisément conservés. Ajoutons d'ailleurs qu'il serait vain de séparer profane et sacré, le premier étant toujours né du second, dont il diffère encore bien peu dans certaines cultures [...] Le chant dit folklorique a souvent peu à voir avec les traditions orales ; il s'apparente davantage à la chanson de création savante, et souvent assez récente (rarement plus de trois siècles, souvent moins de cent ans).

Source : Le chant écrit par Roland Mancini (Encyclopédie universalis)

En poésie, le chant apparaît comme une marque spécifique du grand poème antique. C'est le nom donné à chacune des divisions que comporte un poème épique ou didactique, suivant une tradition codifiée à l'époque de l'art alexandrin (IIIe-Ier s. av J.-C.). Les auteurs de grands poèmes épiques et didactiques, dans les littératures latine, italienne, française, anglaise..., ont de la même manière divisé leurs œuvres en "chants ". Qu'il s'agisse de Lucrèce, Virgile, Lucain, Dante, Ronsard, Milton, Boileau, Voltaire, Lautréamont etc., comme en témoigne l'article de l'Encyclopédie universalis consacré au chant en poésie :

Le De natura rerum de Lucrèce en comprend six, les Géorgiques de Virgile quatre et L'Énéide douze, La Pharsale de Lucain dix, La Divine Comédie de Dante cent ; La Franciade de Ronsard devait en comporter vingt-quatre comme L'Iliade ; le Paradise Lost de Milton en comprend douze, L'Art poétique de Boileau quatre, La Henriade de Voltaire dix, etc.

Ainsi s'est perpétué ce qui avait d'abord été soit une loi d'une littérature orale désormais oubliée, soit une convention imposée par de très anciens éditeurs. Dès lors, le chant apparaît comme une marque traditionnelle et spécifique du grand poème (ou de la parodie du grand poème : que l'on songe au Lutrin de Boileau) ; lorsque Lautréamont écrira les Chants de Maldoror et qu'il divisera effectivement cette œuvre en six chants, ce sera une manière non dénuée d'intention parodique de la présenter comme une épopée.

Source : Chant, poésie écrit par Bernard Croquette, maître assistant à l'université de Paris-VII (Encyclopédie universalis)

André-Marie définit le chant par une approche anthropologique qui présuppose d'examiner les contextes d'émission, les systèmes et la symbolique dans laquelle les chants s'incarnent :

Le terme générique de « chant » désignera donc la forme linguistique et musicale (prosodie chantée) sans doute la plus universelle qui soit. Son insertion dans des lieux géographiques différents, des espaces sociaux et culturels diversifiés (mais elle n'est pas seulement l'apanage de « l'autre société »), et son émission à toutes les époques, en font un «fait social total » pour reprendre ici la célèbre expression de Marcel Mauss, pionnier de l'anthropologie. Le chant met en branle, « comme d'autres événements de la vie sociale et, dans certains cas, la totalité de la société et des institutions...». «Le fait social total est à la fois juridique, économique, religieux et même esthétique et symbolique ... » écrit Marcel Mauss dans son Manuel d'ethnographie8. Pour comprendre le chant qui est une forme éminemment symbolique, il est donc nécessaire d'examiner préalablement à son analyse, son contexte général d'émission, « de décrire les systèmes dans lesquels il s'incarne » précise Jean Molino parlant de la musique comme système symbolique9. Seule cette analyse très complexe pourrait constituer l'anthropologie sociale et culturelle du chant.

Source : Despringre André-Marie. Approche anthropologique des chants : quelques réactions aux « pistes pour une approche anthropologique de la chanson » de L. Marty. In: Vibrations, N. 4, 1987. Les musiques des films. pp. 247-257

Ainsi, la notion de chant ancien renvoie t-elle à la fois, aux chants de tradition orale ancestraux étudiés notamment par l'éthnomusicologie et l'anthropologie, aux anciens poèmes épiques et didactiques depuis l'art alexandrin, sans oublier la poésie chantée du Moyen-âge (avec les chants de l'amour courtois et les fabliaux satiriques). Il existe de façon plus générale des liens profonds entre chant et poésie mais aussi entre le chant, la danse et le vivant depuis la nuit des temps.

La musique est une présence constante tout au long de la vie de l’homme et elle a probablement joué un rôle fondamental dans l’évolution de l’humanité. À travers les siècles, des philosophes, des écrivains et des scientifiques ont cherché à comprendre de quelle manière la musique transforme le fonctionnement de l’esprit et influence nos émotions, notre cognition et notre comportement. Omniprésente dans toutes les civilisations, la musique peut être entendue dans des contextes excessivement divers, profanes ou sacrés, savants ou populaires. Elle participe à la vie sociale, religieuse et politique : « Elle unifie les groupes et contribue à leurs mobilisations, accompagne des célébrations et des rites, excite à la violence et au combat comme à la ferveur et à l’effusion » (Donegani, 2004). Elle semble donc être un invariant des cultures humaines.

Source : Brun, C. et Lamantia, F. (2023). Introduction. La musique au cœur du vivant. Revue confluence, N° 4(2), 9-19

N'oublions pas les chants anciens de tradition orientale, comme les chants d’amour sumériens et akkadiens. La musique dans le Proche-Orient ancien apparaît comme un plaisir pluri-sensoriel qui rythmait la vie quotidienne des anciens Mésopotamiens (pour en savoir plus, lire l'étude de 2018 de Laura Cousin La musique et ses plaisirs dans le Proche-Orient ancien. Hypothèses, 21(1), 27-36).

Notons que la musique populaire se distingue de la musique savante (transmise par la partition) et de la musique traditionnelle (transmise par la tradition orale) par son rapport avec la technique phonographique, qui lui fait traverser l'histoire.

Quid de la notion de désir de vie en Occident ( ou "croquer encore un peu la vie à l'approche de la mort" selon vos mots ) ?

Cette notion est liée à l'épicurisme : si l’âme humaine, composée d'atomes comme le corps, est mortelle, les dieux sont eux immortels et vivent dans les intermondes, indifférents au sort des hommes. La sagesse consiste à vivre au présent, à ne pas craindre la mort ni les dieux, à supporter la douleur et à atteindre le bonheur en recherchant à satisfaire les désirs naturels et nécessaires (comme boire de l’eau ou manger du pain soit "faire ripaille") de façon à éprouver les plaisirs stables que procure une vie saine. Critiqué par les stoïciens qui, caricaturant leur pensée, traiteront les épicuriens de « pourceaux » (parce que le plaisir vient du ventre), l’épicurisme, éclipsé par le christianisme, réapparaît à la Renaissance avec Érasme.

L'épicurisme grec nous invite certes à être indifférent à la mort (il ne faut pas la craindre car elle suppose que nous ne sentons plus rien), mais également à prendre l’habitude d’y penser, à se familiariser avec son idée (Lire un extrait de la Lettre à Ménécée d’Épicure) tout en profitant de la vie tant qu'il est encore temps, un principe condensé dans la maxime Carpe Diem ("Cueille le jour") du poète épicurien Horace. Cette invitation a profité des plaisirs de la vie avant que la vieillesse n'arrive est devenue un topos de la poésie amoureuse de la Renaissance. Citons deux poèmes de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose...(Odes) et Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle... (Amours d’Hélène).

Le désir de vie est aussi lié au mythe de Dionysos. Célébré lors de grandes fêtes par la Cité, Dionysos était le dieu du Vin et de la Nature régénérée, un dieu exalté lors de rituels menant à la folie orgiaque. N'oublions pas le mythe d'Éros symbolisant le désir amoureux. Dans la Théogonie d'Hésiode (VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.), Éros, "le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir", a pour compagnon Hèméros, le Désir. Ensemble, ils font partie du cortège d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans les sociétés doriennes, comme à Sparte et en Crète, le Désir amoureux est une force organisatrice de la vie collective. Dans la littérature qui va de Sapho de Lesbos aux auteurs alexandrins d'épigrammes amoureuses, Éros est tantôt une puissance inquiétante qui brise les membres, trouble la raison, paralyse la volonté, tantôt un dieu malicieux, qui se plaît au jeu de l'amour.

Citons l'épigramme érotique de Méléagre de Gadara : « Abeille qui vis du suc des fleurs, pourquoi, t’élançant de leurs calices parfumés, viens-tu te poser sur Héliodora ? Est-ce que tu veux nous apprendre qu’elle aussi a dans son cœur l’aiguillon de l’amour, si doux et si amer ?… Eh bien ! bonne conseillère, retourne à tes fleurs. Depuis longtemps nous le savons aussi bien que toi ».

Le désir de vie, qu'il soit désir amoureux, désir de la bonne chère ou folie orgiaque, se voit intimement lié à la mort. C'est le fameux lien entre Éros et Thanatos, personnification de la Mort chez les grecs.

Il n’est pas surprenant, étant donné la pensée analogique des anciens Grecs, qu’Éros et Thanatos, la pulsion de vie et la pulsion de mort, aient entretenu de tels liens de parenté qu’ils soient devenus les deux côtés d’une même monnaie, les deux visages de la même divinité, les deux pendants d’une même pulsion, selon la psychanalyse. [...]

Dans la relation dominée par le concept d’Éros, il y a transformation mutuelle des amants au moment de se livrer l’un à l’autre ; la vie s’épanouit, la richesse des profondeurs monte à la surface, et symboliquement, les membres du couple doivent mettre à mort leur individualité, mourir à leur ancienne identité pour effectuer la fusion tant émotive que sexuelle. N’est-ce pas cela que mourir, laisser son corps pour s’ouvrir à une nouvelle identité où il y a transmutation totale de l’énergie ? Voilà pourquoi pour les Grecs, le dieu qui préside sur le royaume des morts est à la fois celui de la vie, de la sexualité, de l’intimité, des révolutions intérieures et du cycle vital : gestation, naissance, croissance et trépas. [...]

En ce sens, la mort est motif de célébration : on doit la pleurer et l’accueillir en même temps, car elle participe du même archétype que les processus érotiques, les passions totalisantes, la renaissance qui suit la crise, le sommeil que représentent le pavot et la torche éteinte.

Source : Roy, F. (2005). Éros et Thanatos : le dieu aux deux visages. Frontières, 18(1), 63–65.

Les liens entre la Vanité et la célébration de la vie ont été mis à l'honneur lors de l'exposition lyonnaise de 2022 au Musée des Beaux-Arts de Lyon À la mort, à la vie ! Vanités d'hier et d'aujourd'hui :

L’exposition présente les typologies de la vanité de la fin du XVe siècle à l’art contemporain, avec une sélection de près de 150 œuvres : estampes, gravures, dessins, peintures, sculptures et installations. Son parcours illustre la réflexion sur la finitude de l’existence humaine et ses expressions artistiques, faisant entrer en dialogue des œuvres du musée et des collections du macLYON. Les différentes sections de l’exposition invitent à une interrogation sur le sens de l’existence et le temps qui passe, sur la vanité des prétentions humaines de transcender les limites temporelles, et présentent la célébration par les artistes de la fragilité et de la beauté de la vie.

Source : Musée des Beaux-Arts de Lyon

La notion du désir de vie se marie ainsi avec le thème de la Vanité qui est très ancien. Le nom vanité est dérivé de la phrase d'ouverture du Livre de l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament : Vanitas vanitatum et omnia vanitas (« Vanité des vanités, et tout est vanité »). Tout comme le Memento mori, auquel il est souvent associé, le thème de la vanité est un rappel de l'éphémère condition de l'existence. À partir du XVIe siècle, dans un contexte encore largement religieux, la vanité a souvent la forme d'un crâne seul ou installé près d'objets symboliques comme une bougie ou un sablier, qui représentent le temps qui passe inexorablement. La Renaissance et son humanisme continueront la représentation de la vanité jusque dans les cabinets intimes (studiolo) des hommes lettrés et puissants. Le thème de la vanité se constitue comme genre autonome vers 1620 en Hollande, pour se répandre ensuite tout au long du XVIIe siècle en Europe, particulièrement en Flandres et en France. Les objets représentés symbolisent les activités humaines, argent, plaisir, richesse, puissance, etc. (Voir Vanité (peinture) sur Wikipédia).

En redécouvrant les mythes antiques, l'art musical et poétique de la Renaissance va donc célébrer la philosophie épicurienne, les mythes de Dionysos, d'Éros et de Thanatos mais également le thème de la Vanité. À ce sujet, vous pouvez lire cet article de Nadia Cernogora L'écriture de la vanité chez les poètes français de l'automne de la Renaissance : du memento mori aux vertiges d'une poétique du vain. Littératures classiques, N° 56(1), 199-217, 2005.

L'ensemble de ces premiers éléments d'information permet de dégager des thèmes et des mots clés pour l'étude du désir de vie, à travers les chants anciens. Voici une sélection de pistes bibliographiques, bien sûr non exhaustive, et accessible pour la plupart via Isidore, la plateforme de recherche en sciences humaines et sociales.

- Approche ethnomusicologique

Coraline Kandassamy, Quatre siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles-Guyane by Esther Eloidin, Études caribéennes [En ligne], 56, Décembre 2023, mis en ligne le 15 décembre 2023 :

Quatre siècles de chansons grivoises et paillardes aux Antilles-Guyane est un ouvrage complet qui s'intéresse à l'histoire et à l'évolution des chansons grivoises au cours de quatre siècles aux Antilles françaises aux XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles. Se concentrant principalement sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, l'ouvrage est une enquête savante qui traverse les domaines de la musique, de l'humour et des tabous sociétaux, mettant en lumière l'interaction nuancée entre ces éléments. Il est vrai que la sexualité a toujours été omniprésente dans la musique populaire des Antilles-Guyane, comme dans de nombreuses autres régions du monde, mais le sujet fait rarement l'objet d'une analyse académique.

L’auteure, Esther Elodin, figure éminente de l’ethnomusicologie et de l’anthropologie musicale dans la Caraïbe, entreprend l’étude approfondie de ce sujet souvent négligé. [...]

L'exploration d'Elodin se fonde sur un examen détaillé des contextes historiques, sociaux et culturels qui ont façonné les chansons grivoises aux Antilles françaises. À travers une sélection minutieuse de chansons et de leur environnement contextuel, le livre traverse des thèmes qui résonnent avec le tissu socioculturel de la région, notamment la sexualité, la morale sociale et familiale, la séduction, les tenues suggestives, l'hygiène, les problèmes corporels, les maladies, le plaisir, l'infidélité, la prostitution, la magie, le folklore, l'opportunisme, la ménopause, le colorisme et plus encore. [...]

L’ouvrage met également en lumière le caractère subversif des chansons grivoises, soulignant leur rôle dans la remise en cause des normes et des conventions établies. Ces chansons ont servi de véhicule à l’expression artistique, offrant un espace aux individus pour articuler leurs observations et leurs émotions dans une langue créole poétique. Parce qu’il existe une fascination pour la musique à caractère sexuel, d’autant plus qu’elle fait souvent l’objet de censure et choque fréquemment l’opinion publique, les codes cachés derrière ces chansons sont devenus synonymes de résistance et sont devenus des hymnes de liberté. [...]

Esther Eloidin, universitaire et musicologue "Les chansons grivoises nous disent des choses sur nous-mêmes", sur France Antilles, 21 avril 2021

Delarue Georges. La chanson érotique française : libres propos à partir d'une publication récente. In: Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, n°1-2/1984. Chants et danses de tradition, sous la direction de Georges Delarue et Alice Joisten. pp. 223-225

Jessica Roda et al., Une ethnomusicologie de la rencontre. Entretien avec Judith Cohen, Cahiers d’ethnomusicologie

Gérald Guillot. Continuité et diversité socioculturelles à l'épreuve de l’ethnomusicologie analytique. A3 Magazine - Rayonnement du CNRS, 82, pp.11-16, 2024, Science et musique

L’ethnomusicologie est une jeune discipline scientifique intégrant des approches multiples, dont l’anthropologie et la musicologie analytique. Le croisement de ces deux perspectives permet de questionner de façon plus précise la grande diversité des expressions musicales (et chorégraphiques) afro-brésiliennes : existe-t-il, malgré tout, des points communs ? Dans la positive, quelle en serait la source ?

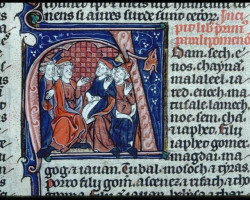

- Les chants du Moyen-âge, entre grivoiserie et célébration de la femme aimée

Grivoiserie, pornographie, scatologie : conclusion par Marie Dupuy et Mathilde Grodet, 2011 :

La grivoiserie en particulier offre, grâce au rire, une façon simple d’aborder sans détour la sexualité dans les textes du Moyen Âge. Contrairement à ce que nous aurions pu attendre, la scatologie, quant à elle, est présente dans tous les genres littéraires : dans les genres comiques évoqués par Francesco Montorsi, mais aussi de façon plus surprenante dans les genres dits nobles, comme la chanson de geste, mise en question par Chloé Chalumeau, ou la lyrique des troubadours, étudiée par Pierre Levron. Grivoiserie et scatologie peuvent également être liées. Marie-Emmanuelle Simon fait remarquer que le glissement de l’une à l’autre s’effectue dans les moralités à partir de la notion de péché de chair prise au sens large. Du plaisir de bouche au plaisir sexuel, on parvient finalement à la déjection. Pierre Levron signale aussi un intéressant cas d’ondinisme où plaisir sexuel et plaisir scatologique sont mêlés.

À la lumière de ces études, un vaste champ d’interprétation se dessine. Les fonctions comique et ludique, pour commencer, occupent une place de choix dans les finalités possibles de ces textes. Elles prennent leur source dans le sexe joyeux ou la scatologie ridicule des fabliaux et des farces notamment [...]

Corinne Pierreville. Le fabliau d'Une seule fame qui a son cors servoit cent chevaliers de tous points : une épopée pour rire ? Chanter de geste. L’art épique et son rayonnement, Hommage à Jean-Claude Vallecalle, 2013, p. 105-119 :

Chansons de geste et fabliaux semblent appartenir à des univers littéraires incompatibles. Les unes chantent en laisses assonancées ou rimées les exploits accomplis par les chevaliers chrétiens, au service de Dieu et de leur roi. Les autres sont des petits contes à rire en octosyllabes à rimes plates, facétieux, grivois ou obscènes. Aux nobles barons français s'opposent des personnages qui, dans leur large majorité, sont tirés de la classe des "laboratores". Au style et à l'inspiration élevés répondent un ton volontairement trivial et des thèmes prosaïques, tirés de la vie quotidienne. Pourtant, les auteurs de fabliaux et de poèmes épiques se confondaient parfois en un seul et même poète, à l'image de Jean Bodel dont le répertoire comprend la "Chanson des Saisnes" comme le "Vilain de Bailleul", "Gombert et les deux clercs" ou le "Souhait des Vits". Chansons de geste et fabliaux partageaient également un même public, aussi bien aristocratique que bourgeois, et pouvaient se côtoyer au sein d'un même manuscrit. [...]

Podcast France culture de la série « Histoire du sentiment amoureux », épisode 2/4 Troubadours et trouvères, les chants de l’amour courtois :

Les troubadours nous ont laissé les plus anciens poèmes en langue d'oc. Ils plaçaient l'amour au centre de la littérature, un amour partagé entre exaltation et abattement, joie et souffrance, désir et frustration. Que nous reste-t-il aujourd'hui de cet amour courtois ? [...]

Huglo Michel. La chanson d'amour en latin à l'époque des troubadours et des trouvères. In: Cahiers de civilisation médiévale, 25e année (n°99-100), Juillet-décembre 1982. pp. 197-203

Cecchetto, Céline. Chanson de combat, chanson et combat : quelques airs dans l’œuvre de Rabelais. La chanson politique en Europe, édité par Céline Cecchetto et Michel Prat, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008

Goliards, par Daniel Poirion in Encyclopédie universalis :

Mot d'étymologie incertaine (Goliath, l'adversaire de David ?) désignant un prétendu groupe social qui, issu des milieux cléricaux, se serait signalé, au Moyen Âge, et plus particulièrement au xiiie siècle, par son attitude subversive. Et il est exact qu'à plusieurs reprises, notamment au concile de Trèves (1227) et au concile de Rouen (1241), l'Église fulmine contre l'inconduite de « clercs ribauds, surtout ceux qu'on dit de la famille de Golias ». [...]

Véhiculé par les chansons légères, le thème inspirera des fabliaux et des pièces dramatiques comme le Jeu de saint Nicolas. La question du mariage des prêtres, qui semble avoir apporté un aliment de circonstance à cette fièvre satirique, trouve un écho dans le Jeu de la feuillée. Il va sans dire que Villon doit beaucoup à cet héritage. Il faudrait aussi mesurer avec sérénité l'influence réelle de ces écrits goliardiques. Les audaces verbales d'une littérature vantant l'ivresse et le plaisir sexuel ont rarement menacé le sort des États. Ancêtres des « sots » des xve et xvie siècles, les Goliards opposent aux censures et aux refoulements toute l'ambiguïté du rire.

Carpentier Élisabeth. Jacques Chailley. Histoire musicale du moyen âge. 3e éd, 1984 (" Quadrige ", 55). In: Cahiers de civilisation médiévale, 31e année (n°121), Janvier-mars 1988. pp. 65-66

- Les chants grivois aux XIXe et XXe siècles

Enfin, pour une analyse du chant grivois au XIXe siècle, voici une référence intéressante : Gauthier Marie-Véronique. Sociétés chantantes et grivoiserie au XIXe siècle. In: Romantisme, 1990, n°68. Amours et société. pp. 75-86

Pour des chants plus récents, vous pouvez lire la réponse à la question du Guichet du savoir : Je recherche les textes de chansons "coquines" du début du 20ème siècle

Thierry Bouzard : Sexualité et chansons de soldats, Revue Inflexions disponible sur Cairn, numéro 38

- Le chant dans l'Antiquité

Sauron, Gilles. La musique dionysiaque sur la grande fresque de la villa des Mystères à Pompéi. Chanter les dieux, édité par Pierre Brulé et Christophe Vendries, Presses universitaires de Rennes, 2001

Représenter la musique dans l’Antiquité par Arnaud Saura-Ziegelmeyer dans Actualités des études anciennes, 18/09/2023

Irigoin Jean. Musique et poésie dans l'Antiquité. Textes réunis par Georges-Jean Pinault. In: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°3, octobre 2002. pp. 368-370

Cousin, L. (2018). La musique et ses plaisirs dans le Proche-Orient ancien. Hypothèses, 21(1), 27-36 :

Aucune réflexion globale n’a encore été menée sur le sujet du plaisir, ou sur celui des plaisirs, dans le monde mésopotamien. Des études ponctuelles ont néanmoins trait à certains plaisirs, comme la sexualité [6], ou le plaisir de boire du vin dans une société où la bière est principalement consommée [7]. [...]

Les sources iconographiques et textuelles du Proche-Orient ancien donnent une place importante à la musique, en particulier dans le monde des palais, des temples, mais également dans la vie quotidienne [10].

Scriabine Marina. La musique et la Chine ancienne. In: Revue française de sociologie, 1962, 3-4. pp. 398-406

Heuzé Philippe. L'image du corps dans l'œuvre de Virgile. Rome : École Française de Rome, 1985. 696 p. (Publications de l'École française de Rome, 86-1)

Paul Friedrich, Mythes, poésie et musique (dans les grands mythes-poèmes), Anthropologie et Sociétés :

Le présent article explore la relation entre le mythe, la poésie et la musique, en cherchant à identifier leurs points de convergence et de divergence au-delà du critère de traduisibilité communément invoqué. Six grands poèmes portant sur des thèmes mythiques sont analysés en fonction de trois problèmes empiriques : ceux du corps, de la langue et de l’économie politique. L’article offre des réflexions sur la musicalité de la langue et conclut sur la question de la mythopoétique de la mort.

Claude Calame, Les noms de la femme dans les poèmes de Sappho : Traits érotiques, statuts sociaux et représentations genrées, Eugesta [En ligne], 3, 2013, mis en ligne le 01 janvier 2013

Et si vous chantiez Sappho, Actualité des études anciennes, 23/12/2019

Edwyn Maucherat. Figurer l’érotique dans les chants XLI-XLIII des Dionysiaques. Etudes classiques

- L'érotisme dans la musique sacrée

L'érotisme dans la musique sacrée, in CORDIS, 28/05/2024

Cantique des cantiques par Jean-Pierre Sandos (Encyclopédie universalis) :

Le Cantique des cantiques, c'est-à-dire le Cantique par excellence, constitue l'un des plus beaux chants d'amour de la littérature universelle. Il célèbre un couple, le bien-aimé et la bien-aimée, qui se rejoignent et se perdent, se cherchent et se retrouvent. [...] De toutes les œuvres bibliques, c'est celle qui a suscité le plus d'interprétations diverses. Dans la Bible juive, il fait partie des cinq « rouleaux » liturgiques ( megillôth) utilisés aux grandes fêtes. Dans la Bible grecque, il est rangé parmi les livres sapientiaux. [..]

Dans son état actuel, le Cantique se présente comme une suite de poèmes, où s'entrecroisent pour chanter leur amour les voix du bien-aimé et de la bien-aimée et d'un chœur. [...] Il est certain que le Cantique trouve son milieu littéraire dans la poésie érotique du Proche-Orient ancien. [...]

- Chant et gastronomie

Didier Francfort, Gastronomie et musique : des émotions sans confusion, HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société

Zink Michel. La poésie par le menu. Pourquoi la nourriture est-elle au Moyen Âge un sujet poétique ? In: Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de l'Antiquité à la Renaissance. Actes du 18ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4, 5 et 6 octobre 2007. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2008. pp. 469-480. (Cahiers de la Villa Kérylos, 19) :

Dire la nourriture, c'est imposer la présence la plus immédiate du monde, comme une saturation et une satiété, mais ce n'est ni nourrir ni rassasier, puisque le mot est « une présence faite d'absence », et c'est au contraire faire surgir tous les autres manques, ceux qui subsistent quand on n'a plus faim. Voilà pourquoi la nourriture est un aliment privilégié de la poésie, langage de la présence et de l'absence, et voilà ce que la poésie médiévale a très vivement senti. Elle l'a vivement senti pour deux raisons. L'une, générale, tient aux conceptions, aux représentations et aux sensibilités de l'époque. L'autre, particulière, tient à un mode de composition de la poésie et à une idée de la poésie propres au Moyen Âge, et surtout à ses deux derniers siècles.

- Liens entre le chant et le rire

Baudin, M. (2015). Polyphonies pour le travail du rire. Champ psy, N° 67(1), 47-69

Le rire suscité, provoqué, inspiré par la musique se trouve dans l’humour et dans le plaisir de l’audition entre sublimation, régression et agir du corps. Le travail de l’humour et du rire est une modalité de la vie psychique dont il est nécessaire de prendre la mesure dans la psychopathologie de la vie quotidienne (mais aussi jusque dans la cure, ce qui serait l’objet d’une autre réflexion) car c’est un vecteur puissant de changement psychique associé à la quête de plaisir. Le sujet névrosé, qu’il soit mélomane ou non, recherche ce plaisir voire il a besoin d’en faire l’expérience. Résister à l’humour, ne pas rire ni des autres ni de soi, sont des traductions pathologiques de rigidité psycho-affective, de troubles graves de la personnalité psychosomatique et du destin des affects. À l’opposé, s’ouvrir à ces jeux d’esprit qui entrainent le corps dans des mouvements de lâcher-prise, tolérer la régression, formelle topique et temporelle, qu’apportent l’éclat de rire et sa « musique », au moins intérieure, c’est renouer avec Éros et la pulsion de vie ; c’est prendre le temps de se distraire des séductions mortifères de l’inertie et de repousser le fatal retour à l’inorganique.

- Liens entre le chant et le vivant

Brun, C. et Lamantia, F. (2023). Introduction. La musique au cœur du vivant. Revue confluence, N° 4(2), 9-19

Podcast France musique Sous la couverture... Emmanuel Reibel “La nature et la musique” éditions Fayard-Mirare-Nantes : “En raison de son essence mystérieuse, non signifiante, la musique serait le langage même de la nature. Ce lien explique peut-être la régularité avec laquelle les compositeurs écoutent et intériorisent ses voix...” (Emmanuel Reibel)

Enfin, voici des références de documents issus de nos collections :

- Approche ethnomusicologique

Perspectives [Revue] : [quel devenir pour l'ethnomusicologie ?] / publié par les Ateliers d'ethnomusicologie, 2017

Émotions [Revue] / sous la direction de Laurent Aubert ; éd. Ateliers d'ethnomusicologie, 2010

Notes d'humour [Revue] / coordonné et présenté par Christine Guillebaud et Victor A. Stoichita ; sous la direction de Laurent Aubert ; publiée par les Ateliers d'ethnomusicologie, 2014

Chants de femmes en Kabylie [Multi-supports] : fêtes et rites au village : étude d'ethnomusicologie / Mehenna Mahfoufi, 2005

Musiques en fête [Livre] : Maroc, Sardaigne, Roumanie / Bernard Lortat-Jacob, 1994

- L'Antiquité

À la recherche de la musique de l'Antiquité [En ligne], 2021 : "une captivante enquête archéologique sur la trace des mélodies perdues qui rythmaient la vie des civilisations antiques".

Musique et poésie dans l'antiquité [Livre] : actes du colloque de Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 23 mai 1997 / [organisé par le] Centre de recherches sur les civilisations antiques ; textes réunis par Georges-Jean Pinault, 2001

Musiques ! [Livre] : échos de l'Antiquité : exposition co-organisée par le musée du Louvre-Lens, la Obra Social "la Caixa" et le musée du Louvre au musée du Louvre-Lens du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018 : "Découverte des civilisations antiques, Orient ancien, Egypte, Grèce et Rome, par l'entremise de la musique qui accompagne chaque étape de la vie d'une société, qu'il s'agisse de fêtes, de spectacles ou de cérémonies funéraires."

- Le Moyen-âge

Le Moyen Age en musique [Livre] : interprétations, transpositions, inventions / sous la direction d'Elisabeth Gaucher-Rémond, 2013

- Les mythes antiques

Dionysos et la tragédie [Livre] : Le dieu homme dans les bacchantes d'Euripide / Jean Bollack : "à partir de la figure de Dionysos, J. Bollack analyse tous les aspects de la tragédie d'Euripide : le ménadisme, la douceur, la cruauté, la religion des femmes, le rôle du choeur et les impasses de l'interprétation moderne".

La figure d'Éros dans la poésie grecque [Livre] / par François Lasserre, 1946

Les Dionysiaques. 12. [Livre]: Chants XXXV et XXXVI / Nonnos de Panopolis ; texte établi, traduit et commenté. et commenté par Hélène Frangoulis ; avec la collaboration de Bernard Gerlaud, 2006

- Poésie et musique à la Renaissance

Carpe diem [Livre] : l'art du bonheur selon les poètes de la Renaissance / anthologie présentée par Elsa Marpeau, 2024

La Poésie amoureuse de la Renaissance italienne / [Livre] / Angelo De Gubernatis, 1987

Poésie et musique à la Renaissance [Livre]/ [Centre V. L. Saulnier] ; sous la direction d'Olivier Millet & Alice Tacaille, 2015

La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres antiques en France : 1500-1549 [Livre]/ Murarasu, 1928

L'anagramme du désir [Livre] : sur la "Délie" de Maurice Scève / Jacqueline Risset, 1995

- Les chants traditionnels

Danses et chants traditionnels de France [Livre] : [avec airs chantés à 1 voix]/ Monique Decitre, 1985

Chants et danses traditionnels d'Ile de France [Livre] / Patrick Burbaud et Jacqueline Micalef ; présentés par le groupe d'Art et tradition populaire d'Ile de France La Gâtinaise, 2000

Femmes de Malte dans les chants traditionnels / [Livre] / [textes réunis et présentés par] Joseph Cassar-Pullicino et Micheline Galley, 1981

- La grivoiserie

Chansons paillardes [Livre], 2006

L'enfer érotique de la chanson folklorique française / [Livre] / Théo Staub,...1981

Bonne journée,

Le Rêve d’un langage commun

Le Rêve d’un langage commun