Où se trouve Saint-Maixent, lieu de retraite après bataille des Ponts-de-Cé en 1620 ?

Question d'origine :

Bonjour, en 1620 après la bataille des Ponts de Cé, les Protestants menés par Rohan font retraite à Saint-Maixent. Mais de quel Saint-Maixent s'agit-il ?

A quoi ressemble un camp militaire en 1620 ?

Merci d'avance !

Réponse du Guichet

Les rébellions huguenotes menées par le duc de Rohan opposent Louis XIII aux protestants voulant préserver leurs libertés. Ils s’inscrivent dans un contexte de confrontation entre la monarchie de Louis XIII et les protestants cherchant à préserver un véritable « État dans l’État ». Le « Saint-Maixent » évoqué serait sans doute Saint-Maixent-l’École et les troupes logeaient alors surtout chez l’habitant ou sous tentes à cette époque.

Bonjour,

Vous soulevez plusieurs questions dans votre message : Tout d'abord, une question topographique, géographique. Puis une question d'organisation militaire au XVIIe siècle. En outre, il aurait été intéressant de savoir où avez-vous trouvé la mention d'une retraite de Rohan et ses hommes dans le lieu nommé St Maixent.

Mais revenons dans un premier temps sur le contexte politique ayant mené à la "drôlerie des Ponts-de-Cé"; autre nom donné à cette bataille, ou plutôt débandade ...

"Les rébellions huguenotes, également appelées guerres de M. de Rohan, en référence au duc protestant Henri II de Rohan, sont une succession de soulèvements des protestants du royaume de France contre la répression menée sous le règne du roi Louis XIII. Commençant en1620avec la mise en place d'un «État dans l'État» lors d'une assemblée tenue à La Rochelle, elles s'achèvent en1629avec la paix d'Alès, à la suite de la prise de La Rochelle par Richelieu. Cette paix annule les dispositions militaires de l'édit de Nantes(1598), notamment les places de sûreté, mais maintient ses dispositions religieuses de tolérance de la religion réformée. "

L'assassinat du roi Henri IV met un terme à la paix civile et la tolérance qui règne dans le Royaume de France entre catholiques et protestants depuis la fin des guerres de Religion en 1598.

Le duc Henri II de Rohan devient plus ou moins malgré lui le chef de la résistance protestante. Écarté de la cour par la régente,Marie de Médicis, il devient peu à peu l'un des chefs du parti protestant qui est contraint de se regrouper. Il conseille la reine pour combattre la révolte de Henri II de Bourbon,prince de Condé, lequel veut empêcher le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche.

Face aux intrigues de la régence de Marie de Médicis, beaucoup plus favorable que son époux au parti dévot, puis surtout face à la volonté de Louis XIII d'abattre le parti protestant, le duc de Rohan est en permanence déchiré entre la fidélité à la cause protestante et le service au roi de France."

"En 1617, le roi Louis XIII évince sa mère Marie de Médicis et exerce personnellement le pouvoir royal. L'une de ses premières décisions est de rendre le libre exercice du culte catholique à tout le Béarn passé à la Réforme protestante sous Jeanne d'Albret. Cette décision prévue par l'édit de Nantes mais non appliquée par Henri IV puis la régente Marie de Médicis déclenche un mouvement de résistance au nom de la « cause réformée », et en juin 1620, Louis XIII, lassé par les atermoiements du parlement, décide de marcher sur le Béarn afin d'imposer l'exécution de son édit de 1617. L'émotion des Réformés est immense.

Les huguenots se réunissent à La Rochelle le . Lors de cette assemblée générale huguenote à La Rochelle, la décision est prise de résister par la force à la menace royale et d'établir un « État dans l'État ». La République protestante est partagée en 8 cercles ayant chacun son conseil provincial, ses finances, son armée et son chef militaire, sous la direction du duc de Rohan. Quelques provinces refusent leur concours et d'importantes défections ont lieu parmi les grands seigneurs. Mais la rébellion trouve des partisans exaltés comme à Montauban, Bergerac, Nîmes, Uzès et La Rochelle la Genêve française. Les protestants reprennent donc la lutte aux côtés de leurs coreligionnaires, affaiblis et uniquement dans tout le Sud-Ouest, défendant Montauban contre Louis XIII."

Source : Rébellions huguenotes

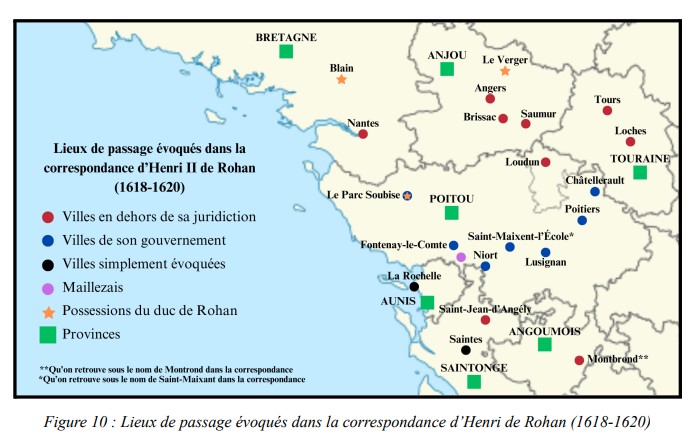

Concernant Saint Maixent, que vous mentionnez comme lieu de repli du duc de Rohan, deux hypothèses sont avancées comme nous le voyons dans ce mémoire de recherche en histoire : Concilier défense de la foi protestante et obéissance au pouvoir royal, étude des correspondances de René et Henri de Rohan durant les guerres de Religion (1575-1620) de Tom Daniel :

"On remarque premièrement que la plupart des lettres du duc ne proviennent pas de villes de son gouvernement. Sur vingt-six missives envoyées au pouvoir royal entre 1618 et 1620, seulement sept sont signées de cités du Poitou (Niort, Fontenay et le Parc-Soubise), il est intéressant de constater que Fontenay et Le Parc font partie des terres appartenant à Henri. Trois lettres proviennent de Blain, fief incontournable des Rohan. Six sont envoyées de Saint-Maixant. Pour ce lieu il y a deux possibilités. Tout d’abord une ville proche des places de sûretés protestantes que sont La Réole et Agen. Il est possible que ce soit l’actuelle Saint-Maixent-l’École qui se situe dans le gouvernement d’Henri. La deuxième hypothèse semble la plus plausible du fait de sa proximité géographique avec les autres places du gouvernement d’Henri. De plus, la première ville citée se trouve en actuelle Gironde, ce qui amènerait le duc bien loin de son gouvernement et de ses terres."

Nous vous invitons à parcourir le travail de cet étudiant qui étudie la correspondance du duc, où il est régulièrement fait mention de Saint Maixent.

Par ailleurs, concernant votre autre question sur les campements militaires, nous n'avons pas trouvé de sources détaillant spécifiquement leur organisation au XVIIe siècle. Voici donc quelques renseignements plus globaux :

"Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les soldats de l'Armée française logent la plupart du temps chez les habitants de leur ville de garnison. Progressivement, face aux difficultés qu'entraine ce système, les municipalités réservent pour les troupes un quartier de la ville avec un certain nombre de maisons pour les loger. On parle alors de « cantonner les troupes » ou « les mettre en quartiers ». Ce système étant toujours inadapté pour héberger un grand nombre de soldats. Les villes se mettent à transformer des granges et des bâtiments vides en casernes puis à construire finalement des bâtiments ayant pour finalité le logement des troupes.

Les premières casernes ont été construites sous le règne de Louis XIV. Par règlement royal du 3 décembre 1691 on construisit des casernes pour abriter les Gardes-Françaises. C'est vers 1820 que le territoire français aura assez de casernes pour loger l'ensemble des troupes."

Source : Les casernes.

Le peintre hollandais Hendrick de Meijer nous donne un aperçu d'un campement militaire en 1638 :

Celui-ci était fait de tentes. À l’époque moderne, l’importance des tentes royales prend davantage d’ampleur. Symboles de richesse et de pouvoir, elles contribuaient à montrer la puissance du monarque au cours de ses déplacements militaires et diplomatiques. Elles lui permettaient de poursuivre ses habitudes et les rites de la Cour même lorsqu’il partait en déplacement.

Chaque tente possédait sa propre fonction. On retrouve les mêmes tentes spécifiques que celles employées au Moyen-Âge : la tente de chambre, la tente garde-robe, la tente de banquet… Mais ces dernières ont pris des proportions encore plus impressionnantes ! Imaginez ceci : une tente d’une superficie de plus de 70 m2 et d’une hauteur de 6,50 mètres, richement décorée et fournissant un confort proche de celui que l’on peut trouver à la Cour. Cette tente était réservée aux repas du roi Louis XV. À partir de 1673, apparaissent de nouvelles structures en bois appelées maisons de bois. Particulièrement luxueuses, elles assuraient tranquillité, stabilité et confort tout en augmentant considérablement le prestige. La grande maison de bois, par exemple, comprenait des espaces comme le cabinet du roi, la garde-robe et la chambre du Conseil, chacun décoré avec luxe et élégance. Ces améliorations visaient à répondre aux besoins du souverain et à témoigner de son statut, même lors de ses déplacements en compagnie de son armée.

Le XVIIe siècle constitue la période par excellence de la guerre de siège, outre le fait qu’il voit les prémices de la formation d’une armée de métier. C’est, en effet, dans les années 1660 qu’une véritable administration de la guerre se met progressivement en place sous la houlette de Turenne, puis de Louvois. Tous deux s’efforcent à une rationalisation des pratiques militaires et les troupes, jusqu’alors très hétérogènes, commencent à être recrutées, entraînées, soldées et dotées d’uniformes.

Jean Chagniot explique également dans son ouvrage Guerre et société à l'époque moderne, le fonctionnement du ravitaillement d'un camp militaire :

"Les lieux d'étape et les villes de garnison devaient fournir aux troupes le logement mais aussi l'ustensile, soit un lit avec des couvertures ou seulement de la paille, de la vaisselle, la chandelle, le bois de chauffage et de cuisson. Une contribution répartie sur l'ensemble de la province et plus tard sur le royaume permettait d'indemniser les habitants de ces diverses prestations, de façon à équilibrer la charge. Les soldats recevaient également le "bien vivre", un supplément de solde qui devait les inciter à ne rien exiger de leurs hôtes au-delà de ce que prescrivaient les ordonnances."

Pour aller plus loin :

Pourquoi la France a-t-elle connu une révolution militaire au XVIIe siècle ?

Henri II de Rohan : l'irréductible / Nicole Vray

Les Rohan : histoire d'une grande famille / Eric Mension-Rigau

Histoire politique de la Réforme française : 1540-1685 / Hugues Daussy

Survivre : une histoire des guerres de Religion / Jérémie Foa

La France au XVIIe siècle : puissance de l'État, contrôle de la société / Lucien Bély

Atlas des guerres à l'époque moderne / Olivier Aranda, Julien Guinand, Caroline Le Mao

Bonne journée.

Homo criminalis :

Homo criminalis :