Combien était payée une journée de manœuvre dans les années 1780 ?

Question d'origine :

Combien est payée une journée de manoeuvre dans les années 1780 ?

Merci pour tout renseignement

Cordialement

Réponse du Guichet

On estime le revenu journalier d'un ouvrier agricole (manouvrier) à la veille de la Révolution française à environ 20 sous, avec une marge d'erreur de 20% selon les sources et les situations.

Bonjour,

A la lecture de votre question, nous comprenons que vous cherchez à connaitre le prix de rémunération journalière d'un ouvrier agricole, aussi appelé manouvrier, sous l'Ancien Régime français aux alentours de l'année 1780.

Le dictionnaire du monde rural, Les mots du passé, de Marcel Lachiver définit le manœuvre comme suit : "1. Celui qui travaille de ses mains. En Puisaye, ouvrier agricole qui travaille dans diverses fermes. Voir manouvrier. 2. Ouvrier subalterne servant ceux qui font l'ouvrage et, particulièrement, celui qui sert les maçons, les couvreurs."

La définition d'un manouvrier selon Marcel Lachiver est donc la suivante :

Ouvrier qui travaille de ses mains et à la journée. Appelé aussi manoeuvrier, menu ouvrier, ouvrier de bras, brassier, suivant les pays et les époques. Très au-dessous du laboureur, le manouvrier n'a ni charrue, ni attelage suffisant. En général, il possède quelques parcelles, une petite maison, un petit jardin, quelques moutons et quelques poules, et il peut produire une partie des grains dont il a besoin ; il se situe donc, le plus souvent, au dessus du pur journalier qui n'a que ses bras. Mais il doit travailler une partie de son temps, en particulier au moment des grands travaux d'été et d'automne (fenaison, moisson, vendanges, labours, semailles) pour le compte des laboureurs qui ont besoin d'une importante main-d’œuvre saisonnière.

A la veille de la Révolution française, les crises économiques et politiques que traversent le pays conduisent le roi à ordonner la rédaction de cahiers de doléances par les Français afin de faire remonter aux représentants des trois ordres, convoqués en états généraux, leurs requêtes et exprimer clairement les difficultés auxquels ils font face.

Le livre de Pierre Goubert et Michel Denis, 1789. Les Français ont la parole, revient sur ce moment unique de l'histoire où pour la première fois la majeure partie du peuple de France a la parole. Le livre sélectionne les extraits les plus parlants, fournit un contexte historique et s'accompagne d'un glossaire pour comprendre la langue de l'époque. C'est dans ce dernier à l'entrée "Sol, sou", que nous trouvons ces précieuses indications :

La plupart des salaires et des prix s’exprimaient, dans le petit peuple, en sous. Ainsi, la livre de pain valait de 1 à 2 sous, le salaire journalier d’un manouvrier oscillait autour de 20 sous (plus à Paris, et dans les métiers qualifiés).

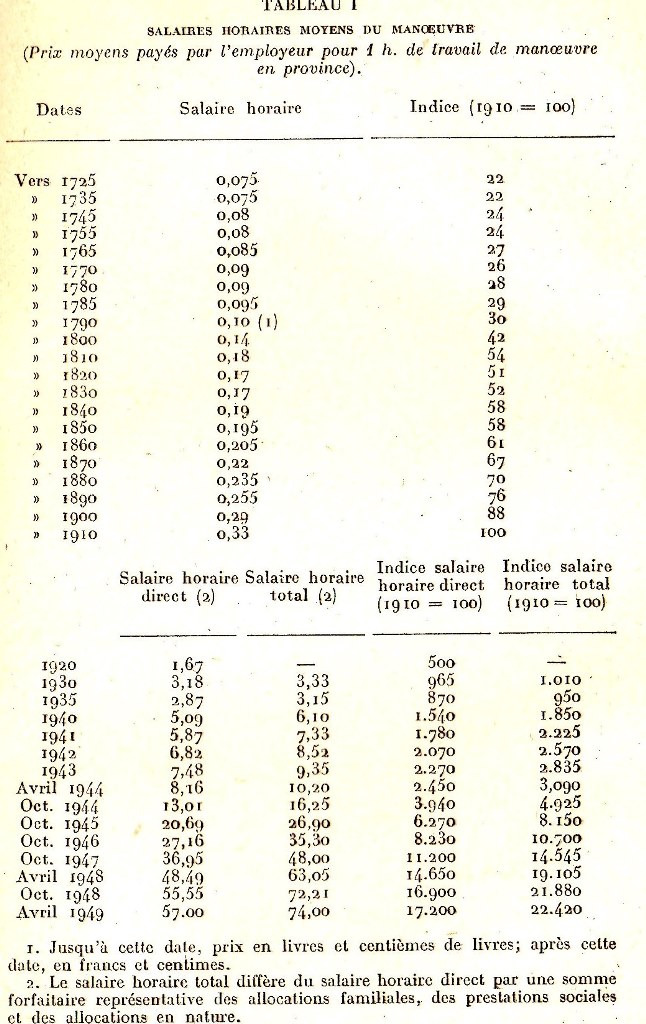

Sur le site Fourastie-Sauvy, un tableau rapporte les salaires horaires moyens du manœuvre pour chaque décennie depuis le début du XVIIIème siècle. Dans la continuité des recherches des auteurs suivants : Jean Jaurès (Histoire socialiste), Paul Louis (Histoire de la classe ouvrière en France) et Ernest Labrousse (Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle), le salaire horaire du journalier des campagnes est estimé à 0,09 centièmes de livres par heure. Soit un peu moins d'un livre par jour pour une journée de travail de 10 heures.

Une conversion de ce salaire en sous concorde avec les estimations fournies par Pierre Goubert dans son lexique : 0,09x10 = 0,9 livre. Sachant que 1 livre valant 20 sous, comme le montre le tableau des unités de compte sous l'ancien régime à la page : Système monétaire du royaume de France. Une approximation de 20% doit être pris en compte sur ces moyennes selon les cas de figure selon les auteurs du site.

Voici le tableau en question :

Évolution du salaire horaire du manœuvre non spécialisé des villes autres que Paris, depuis 1725.

Bonne journée.

Notre histoire mérite une fin heureuse

Notre histoire mérite une fin heureuse