Quels mécanismes permettent aux trains et tramways de prendre des virages ?

Question d'origine :

Bonjour et merci pour vos réponses toujours pertinentes.

Pouvez-vous m'expliquer comment un train ou un tram prend les virages en suivant les courbures des rails, alors que les essieux sont fixes et qu'il n'y a pas de modification de direction et qu’apparemment il n'y a pas non plus de différentiel. Les roues intérieur-extérieur du virage ne parcourent pas la même distance.Le relevé vertical à l'intérieur des roues ne peut pas, comme je le pensais sans y avoir réfléchi, servir de guide. Merci

Réponse du Guichet

Sur un train, c’est la forme conique des roues qui permet de prendre les virages. Lorsque le train s'engage sur une courbe, les roues intérieures tournent un peu moins vite que les roues positionnées sur l'extérieur du virage.

Bonjour,

C'est parce que les roues des trains sont coniques qu'elles peuvent tourner sans dérailler. A l'intérieur de la courbe, le diamètre de la roue est inférieur, et à l’extérieur, supérieur.

Les roues extérieures d'un train parcourent ainsi une distance plus longue que les roues intérieures car elles roulent sur la partie la plus large du cône tandis que les roues intérieures roulent sur la partie la plus étroite.

Cette action "différentielle" remplace celle utilisée sur une voiture.

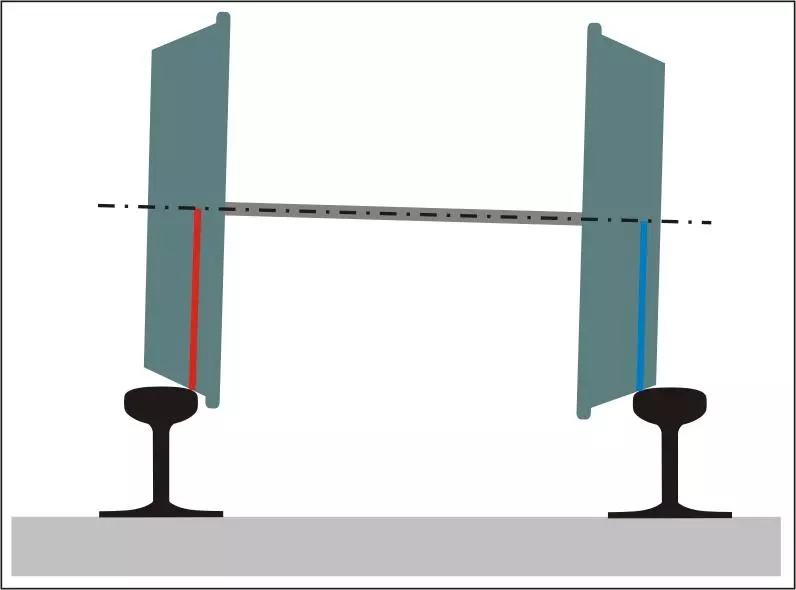

Voici un schéma proposé pour expliquer l'effet de la conicité du profil des roues du tramway du Luxembourg :

Comment le tram prend-t-il des virages ?

Dans un virage, les longueurs à parcourir sur les deux rails sont forcément différentes. Les roues de droite et de gauche doivent donc tourner à des vitesses différentes si on veut que les roues ne patinent pas. Pour les voitures, ceci est garanti par un ensemble d’engrenages appelé différentiel. Pour le train et le tram, la solution est bien plus simple.

Figure schématique et photo : Tram roulant vers l’intérieur du plan de la figure et prenant un virage vers la droite : la roue de gauche à rayon plus grand (rouge) effectue un chemin plus long que la roue de droite à rayon plus petit (bleu).

source : Comment fonctionne le tram de Luxembourg ? Partie 3 : freinage, virages, sécurité, convivialité

Pour les tramways urbains, la conicité des roues peut ne pas suffire. On utilise alors des bogies orientables (châssis secondaires qui pivotent légèrement) ou des essieux à roues indépendantes (chaque roue tourne librement sur son axe).

L'explication en vidéo sera peut-être plus claire :

- Comment les trains font-ils pour tourner sans dérailler ?

- L'ingénierie intéressante à l'origine de la FORME des roues de train !

- Guidance By Railway Tracks / Civil Engineering RWTH Aachen University

De plus, pour limiter l’accélération centrifuge et pour que les efforts latéraux ne deviennent néfastes pour la stabilité du véhicule et de la voie, le rail extérieur peut être surélevé par rapport au rail intérieur, cela s’appelle le dévers.

sources :

- Question de science. Quelle est la forme des roues du TGV ? / Ouest France

- Traction électrique / Jean-Marc Allenbach, Pierre Chapas, Michel Comte, Roger Kaller

- Voie ferrée - Composants, construction et maintenance / Pierre Chapas. Si le lien ne fonctionne pas, allez sur la page Infrastructure ferroviaire, exploitation et sécurité et, en bas, dans la partie Voie, cliquez sur TRP3050 Voie ferrée - Composants, construction et maintenance.

L'inclinaison des rails peut également être intéressante. Les rails peuvent être posés inclinés de 1/20ᵉ vers l’intérieur de la voie, de sorte que l’axe de leur profil est perpendiculaire à la surface des roues coniques.

Si les roues ferroviaires sont en forme de cônes, l’inclinaison des rails représente, quant à elle, une innovation technique spécialement conçue pour favoriser leur adhérence et limiter les déformations, notamment lors de la présence de virages. Cette légère inclinaison permet d’harmoniser le contact entre les roues et la voie. Enfin, d’un point de vue purement technique, le choix de cette inclinaison contribue aussi à maintenir une répartition équilibrée des forces dynamiques des trains.

source : Pourquoi les roues de train ont-elles une forme si particulière ?/Marine Cestes - Ca m'intéresse - 22/04/2025

Pour aller plus loin, voici quelques précisions apportées par un article des Techniques de l'ingénieur :

La conception générale des roues du matériel ferroviaire et en particulier celle du profil de la roue ont évolué progressivement depuis l'apparition des premiers trains. Au tout début de l'histoire ferroviaire, si un simple profil conique était utilisé, de nos jours il a évolué vers des formes bien plus complexes.

[...]

Le contact roue/rail va se positionner dans différentes zones du profil en fonction des conditions de circulation :

- contact sur la table de roulement, typiquement lors d'une circulation en ligne droite ;

- contact sur le boudin, typiquement lors du passage en courbe plus ou moins serrée ;

- contact sur la face interne lors de passage d'aiguillage ou de passage à niveau. Dans le cas particulier des tramways ou des « tram/trains » –aussi appelés LRV (Light Rail Vehicle) dans la terminologie ferroviaire internationale– le contact sur la face interne a lieu lors de circulation sur rails à gorge ;

- contact sur le sommet du boudin lors du passage d'aiguillage ou de passages à niveau exclusivement dans le cas des tramways ou des LRV.

[...]

Il existe de très nombreux profils de roue dans les différents pays et dans les différentes entreprises ferroviaires. Ils sont tous issus de longues expériences à la fois théoriques et expérimentales qui prennent en compte le couplage roue/rail d'un véhicule donné en considérant son mode d'exploitation particulier comme les profils de rails, le dévers de la voie, le diamètre des roues, le service sur grande ligne ou ligne à grande vitesse, la présence plus ou moins importante de courbes, etc.

La norme européenne EN 13715 :2011 définit les profils pour des roues de diamètre supérieur ou égal à 330 mm utilisées sur des véhicules circulant sur voie d'écartement standard afin de respecter les exigences d'interopérabilité. Ces profils sont appliqués à la fois sur roues neuves et sur roues reprofilées lors de la maintenance.

Si la norme définit les trois profils suivants comme étant les standards, il subsiste de nombreux autres profils utilisés par les opérateurs dans des situations particulières (réseau privé, pays non contraints à une opérabilité avec d'autres états, profil issu d'une longue expérience, etc.) :

- 1/40e (contrepente de 15 %, mieux connu sous le nom de GV40, le profil optimisé pour les TGV) ;

- S1002 (contrepente de 6,7 % ou de 15 %, en conformité avec la fiche UIC 510-2) ;

- EPS (contrepente de 10 %, équivalent au profil anglais P8 avec un boudin d'épaisseur 30 mm).

[...]

Pourquoi différents profils de roue ?

Un profil peut présenter une bonne capacité de passage en courbe pour toutes les conditions de rail tandis qu'un autre peut être plus approprié pour un train à grande vitesse circulant en ligne droite et sur des courbes de grand rayon. Également, il peut être plus ou moins sensible à la fonction conicité équivalente quand il est combiné avec différents types de profils de rail. Par exemple, le profil au 1/40e, qui présente une pente de table de roulement constante de 0,025, permet de maintenir une conicité équivalente constante sur tout type de profils de rail, il est utilisé pour les TGV français et leurs dérivés comme Thalys, Eurostar et certains AVE espagnols.

[...]

Il faut retenir de cette courte analyse que le choix d'un profil de roue pour un matériel ferroviaire destiné à un profil de mission spécifique est l'un des défis majeurs de l'ingénieur de dynamique ferroviaire dont le but est d'assurer la stabilité en alignement à grande vitesse tout en optimisant dans le même temps les performances en courbe. Comme le profil parfait qui répond à toutes les conditions n'existe pas, le défi est de trouver le meilleur compromis. Le profil idéal :

- assure un bon comportement dynamique ;

- limite le niveau d'agressivité à la voie qui permet de réduire l'usure et le dommage des surfaces ;

- réduit les contraintes dans le rail ;

- limite le risque de déraillement.

L'étude approfondie du contact roue/rail qui sera traitée dans le paragraphe 2.3.3 permettra de comprendre pourquoi il peut exister autant de profils de roue que d'association entre types de véhicules et conditions d'utilisation particulières.

2.2 Profils et inclinaison du rail (description et définition)

De la même manière la conception du rail et en particulier le profil du « champignon » a bénéficié d'évolution au cours du temps afin de satisfaire l'augmentation de la masse à l'essieu, de la vitesse, de la durée de vie et plus globalement de la meilleure qualité de l'interface roue/rail.

[...]

Les conditions du contact roue/rail sont influencés par de nombreux paramètres dont les principaux sont cités ici :

- le profil de rail (champignon, rayon interne, forme de la face interne, forme du rail sur les rails à gorge) ;

- l'angle de pose du rail (généralement 1/20 ou 1/40, parfois 1/30 dans certains pays, 1/∞ possible dans les aiguillages et en gare) ;

- l'écartement entre les rails.

L'inclinaison du rail a un impact direct sur le niveau de conformation de la roue et du rail ; la même roue et le même rail (par exemple S1002 et UIC60) mais avec une pose de rail différente (par exemple 1/20e ou 1/40e généreront des conditions de contact très différentes (voir figures 13 et 14) qui auront des conséquences sur la capacité d'orientation de l'essieu et aussi sur le mode d'usure du profil de roue. La figure 10 montre les différentes positions du même rail posé avec des inclinaisons différentes : pose au 1/20e ou 1/40e pour la grande ligne et rail à plat (inclinaison nulle) pour les aiguillages et les passages à niveau.

2.3.1 Principe de guidage d'un véhicule sur rail, mouvement sinusoïdal et capacité d'orientation

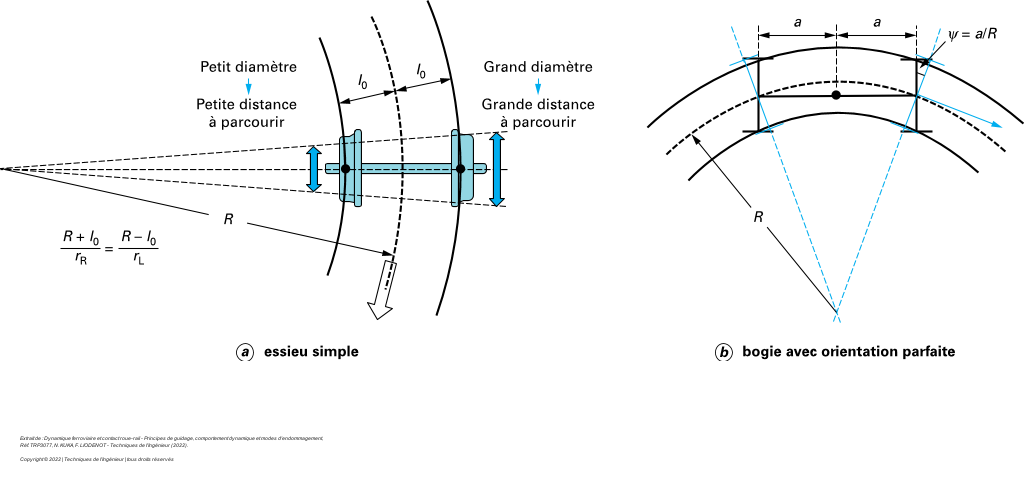

Le profil de roue peut être conique ou bien avoir un profil « usée en creux », mais en première approximation l'association roue/rail peut être vue comme un double cône (bicône dans la terminologie ferroviaire) roulant sur la voie. La figure 11 illustre le principe d'orientation de l'essieu assimilé à un double cône se déplaçant sur la voie.

En position centrée dans la voie, l'essieu repose sur ses deux roues suivant un diamètre identique pour la roue gauche et la roue droite. Lorsqu'il va se mettre en mouvement, l'essieu va légèrement se déplacer latéralement par rapport à l'axe longitudinal de la voie et les diamètres de roulement des deux roues vont légèrement différer en raison de leur forme conique. Comme les deux roues d'un essieu conventionnel sont reliées rigidement via un calage avec l'essieu, ceci va conduire à une distance parcourue différente pour chacune des roues et entraîner un mouvement de rotation de l'essieu monté suivant un axe vertical et finalement donner l'effet d'orientation associé à un déplacement sinusoïdal du centre de l'essieu comme illustré en figure 11 c . Ceci est la caractéristique fondamentale du mouvement de tout essieu conventionnel.

[...]

En alignement, ce mécanisme permanent tend à recentrer l'essieu dans la voie ce qui crée le mouvement sinusoïdal de l'essieu par rapport à l'axe longitudinal rectiligne de la voie. Le mouvement sinusoïdal peut dans certaines circonstances devenir non amorti, entraînant l'apparition d'un phénomène d'instabilité du véhicule. Lorsque le train circule en courbe, le phénomène d'orientation de l'essieu va aider à la négociation de la courbe grâce à une différence entre les rayons de roulement des deux roues correspondant à la différence de distance à parcourir entre le rail extérieur et le rail intérieur de la courbe.

Le mouvement particulier de l'essieu dans la voie a donc des effets différents sur le comportement dynamique du véhicule que l'on soit en alignement ou bien en courbe. Le défi à relever par les ingénieurs sera de trouver le meilleur compromis entre le comportement en alignement et la négociation des courbes.

[...]

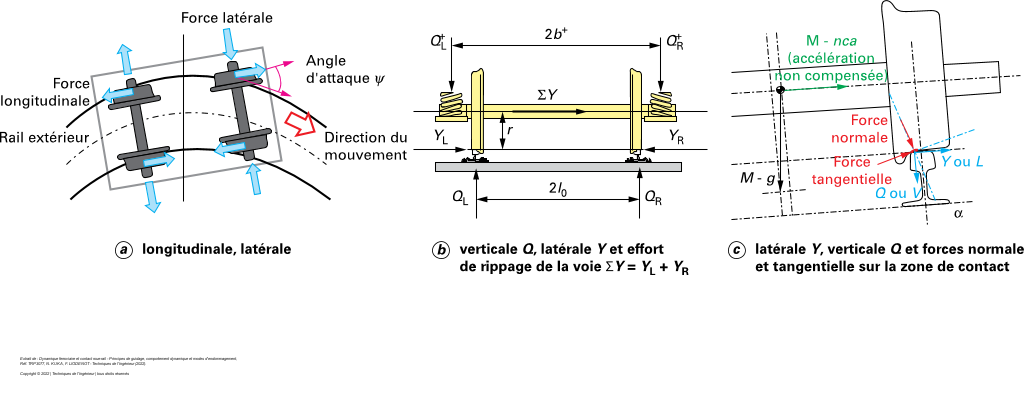

3.2 Passage en courbe et efforts au contact roue-rail

Dans le paragraphe 2.3.1, le principe du passage en courbe a déjà été décrit, traitant en particulier du principe d'orientation du bicône théorique qui s'applique pour tout essieu ferroviaire conventionnel que l'on retrouve sur la plupart des trains de grande ligne. La figure 28 décrit le principe fondamental de la circulation en courbe : lorsque l'essieu se déplace latéralement d'une valeur y, la roue intérieure et la roue extérieure se déplacent sur différents rayons de roulement r R et r L tout en étant connectées rigidement ce qui permet à la roue extérieure de parcourir plus de distance que la roue intérieure.

Un essieu libre (figure 28 a ) peut se déplacer latéralement dans la courbe jusqu'à obtenir un équilibre entre les cercles de roulement de la roue intérieure et de la roue extérieure, ce qui dépend du rayon de la courbe R, de la distance entre les points de contact 2l 0, du rayon de roulement initial r 0 et de la conicité γ.

Plus la conicité est élevée, plus la faculté d'accepter une grande différence de cercles de roulement et donc de circuler dans une courbe de rayon serré est importante, mais comme déjà évoqué précédemment, de fortes conicités entraînent un risque d'instabilité en alignement à grande vitesse.

Pour les véhicules dotés de roues indépendantes, utilisées pour des véhicules légers à plancher bas et dans certaines applications particulières comme les trains du constructeur Talgo, l'effet du bicône disparaît dans ce cas car il n'existe plus de liaisons rigides en rotation entre les deux roues, l'essieu ayant disparu.

L'absence de mouvement sinusoïdal d'essieu présente l'avantage de faire disparaître le risque d'instabilité latérale, mais, à l'opposé les roues indépendantes souffrent de phénomènes d'usure de boudin et d'autres solutions doivent être mises en place pour assurer un bon fonctionnement lors du passage en courbe.

Pour un bogie conventionnel, les essieux ne sont pas libres mais connectés au bogie au travers de la suspension primaire et le bogie est relié à la caisse via la suspension secondaire. La position réelle des essieux dans la voie ne correspond donc pas à une orientation (aussi appelée « radialisation ») parfaite de l'essieu suivant la direction du rayon de la courbe. On observera donc l'apparition d'efforts normaux et tangentiels (longitudinaux et transversaux) dus aux différents frottements dans le plan du contact. Les efforts liés au frottement longitudinal ont un effet d'orientation de l'essieu mais ne sont pas assez importants pour permettre une orientation idéale dans le sens de la radialisation de l'essieu. De plus, comme l'essieu se déplace latéralement grâce au jeu dans la voie, l'angle d'attaque évolue avec la position du contact et par conséquent la composante de la force normale a tendance à déplacer l'essieu vers l'axe de la voie. Cet effet est connu sous le nom de « raideur gravitationnelle » et l'effort gravitationnel résultant dépend du déplacement latéral et de l'angle de la zone de contact δ. Toutes ces forces qui agissent dans la zone de contact peuvent être remplacés par des efforts résultants projetés sur le plan de la voie. L'effort vertical est appelé Q (ou V) et l'effort latéral Y (ou L) comme illustré en figure 29.

Lors du passage en courbe des efforts verticaux et latéraux supplémentaires apparaissent, ils dépendent de la masse du véhicule ainsi que de l'accélération transversale non compensée (a.n.c.). La résultante totale sont les « efforts Y et Q aussi appelés « effort roue/rail » ou « efforts dans la voie » lesquels sont mesurés lors des essais en ligne de comportement dynamique du train. Le rapport Y/Q (ou L/V) est communément utilisé comme indicateur de sécurité contre le déraillement dû à la montée du boudin sur le rail.

Le passage en courbe s'accompagne d'efforts roue/rail, décrits à la figure 29, qui dépendent en plus de plusieurs paramètres décidés lors de la conception du véhicule, comme la raideur en lacet de l'essieu, la résistance à la rotation caisse/bogie ainsi que l'empattement.

La voie décrite par le rayon de courbe, le dévers et la qualité géométrique, l'insuffisance de dévers (notion qui traduit l'accélération non compensée) et les conditions du contact roue/rail sont les conditions d'exploitation qui influent sur le comportement en courbe.

[...]

source : Bases de la dynamique ferroviaire : Dynamique ferroviaire et contact roue-rail - Principes de guidage, comportement dynamique et modes d'endommagement / Naim KUKA, Frédéric LIODENOT - Réf : TRP3077 v1 - Les techniques de l’ingénieur - 10/12/2022

Lire aussi :

- Physique conceptuelle / Paul Hewitt

- Conicité des roues et inclinaison des rails : les origines d’un mystère / Clive Lamming

Bonne journée.

En mai, fais de l’upcyclé

En mai, fais de l’upcyclé