Pour quelles raisons ont été créés les bibliothèques et médias publics ?

Question d'origine :

Est-ce que les bibliothèques publiques, la télévision publique, toutes ces magnifiques choses publiques ont été créées pour que les gens pauvres comme moi puissent aussi avoir accès à toutes ces magnifiques choses comme les bibliothèques publiques, la télévision publique etc?

Réponse du Guichet

La première bibliothèque créée au III° s. av. J.-C. fut celle d'Alexandrie. Elle était lieu de conservation des rouleaux de papyrus sur lesquels les scribes écrivaient à cette époque et centre d'étude. Les bibliothèques au Moyen-Âge ont poursuivi ces missions qui étaient exercées par des ecclésiastiques. En France au XIII° siècle, elles s'ouvrent au laïcs grâce à la création d'universités ce qui n'empêche pas l'existence de la bibliothèque du Roi au XV° siècle, uniquement ouverte aux érudits. A la Révolution, le décret du 28 janvier 1803 est considéré comme l’acte de création des bibliothèques municipales. Depuis, les bibliothèques ne cessent d'avoir un rôle de conservation des documents mais aussi d'éducation populaire. Elles doivent répondre aux besoins de toutes et tous.

La télévision dés ses débuts a elle aussi eu pour mission d'éduquer, informer mais aussi divertir. Elle se voulait un instrument de connaissance et de culture pour tous. A partir de mai 68 ses missions de service public perdurent mais il faut également satisfaire les téléspectateurs et téléspectatrices. Avec les années 1980 et la privatisation des chaînes, la préoccupation de l'audimat augmente mais la TV publique garde son cap. Dans les années 2000, l'évolution les techniques numériques entraine la multiplication de programmes formatés en fonction des normes de la communication et du marketing.

Nous pouvons donc conclure que si les bibliothèques gardent une mission d'éducation populaire, la télévision elle cherche à être populaire pour créer de l'audimat. Heureusement, certaines chaînes comme Arte reste sur une offre qualitative en termes de connaissance sur le monde, éducation et loisir.

Bonjour,

Pour répondre à votre question, nous allons d'abord faire un petit détour par l'historique résumé des bibliothèques et celui de la télévision publique.

BIBLIOTHÈQUES

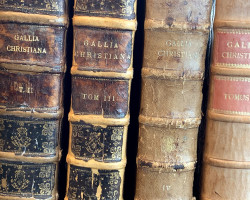

"De manière générale, les bibliothèques sont des outils de partage du savoir et des lieux de mémoire. À toutes les époques, les missions des bibliothèques ont été de conserver des documents, dont des livres. Une bibliothèque est d’abord une collection organisée de documents mais aussi un bâtiment public, un lieu de sociabilité et un ensemble de ressources et de services" (source : Histoire des bibliothèques, encyclopedie wikiterritorial, cnfpt).

La première bibliothèque fut imaginée par Ptolémée Ier à Alexandrie au IIIème s. av. J.-C. (Bibliothèque d'Alexandrie, World History Encyclopedia)

Elle conservait quelques 400000 volumina et jouait un grand rôle comme centre d'études jusqu'à sa destruction partielle deux siècles plus tard, pendant la campagne d’Égypte de César. La première bibliothèque publique ouvrit à Rome en 39 avant JC.

Pendant tout le Moyen-Âge, les bibliothèques les plus importantes sont ecclésiastiques, et les monastères sont des centres de conservation, mais aussi de copies et d'étude (les Bénédictins au VIème siècle par exemple étudient les textes sacrés).

[...]

La Renaissance et l'époque moderne

En France, de grands collectionneurs et penseurs (Mazarin, Richelieu, Colbert) créent des bibliothèques. La bibliothèque du Roi, créée en 1483 siècle par Charles VIII, est ouverte aux érudits.

[...]

À partir du XIVème siècle, en France, la librairie est fortement encadrée par le pouvoir royal, qui souhaite avoir un regard sur tout ce qui est édité. Ainsi le Dépôt Légal est créé par l'Ordonnance de Montpellier en 1537, sous l'impulsion de François 1er.

En France, la bibliothèque du collège de la Sorbonne est fondée en 1257 et riche de mille volumes. La création des universités au XIIIème siècle permet à la lecture de gagner le monde laïc.

[...]

A la Révolution les livres du clergé, des émigrés, des universités, des académies et des sociétés savantes sont confisqués et placés dans des dépôts littéraires confiés aux communes, tels que la bibliothèque Sainte Geneviève ou celle de l'Arsenal. Le décret du 28/01/1803 est considéré comme l’acte de création des bibliothèques municipales.

[...]

... dès les années 1830 et les lois Guizot sur l'éducation, l’État commence à associer les bibliothèques à l'instruction. En 1862 une bibliothèque est créée dans chaque école primaire. Parallèlement, l'influence de la Ligue de l'enseignement de Jean Macé conduit à l'essor des bibliothèques populaires, et l’Église catholique crée le réseau des bibliothèques pour tous.

[...]

Dans ce mouvement, les bibliothèques françaises voient leur essor dans ce XXème siècle, de façon assez balbutiante au départ. Les bibliothèques d'entreprises sont créées dans les années 30, et en 1924 est fondée l'Heure Joyeuse, qui fournit un modèle novateur de la bibliothèque jeunesse. En 1929 est créée une Commission de la lecture publique par arrêté du Ministère de l'Instruction publique, l'Association pour le développement de la lecture publique en 1936. La loi de 1931 définit la responsabilité de l’État envers les bibliothèques publiques en créant les bibliothèques municipales classées, bibliothèques soumises à un contrôle régulier de l’État. Les bibliothèques municipales sont à la fois des héritières des bibliothèques patrimoniales et des bibliothèques populaires : le modèle de bibliothèque publique est la réunion des bibliothèques d’étude (noble, à l’étage) et de la bibliothèque de prêt (au rez de chaussée avec des romans de quat’sous). Il ne doit plus y avoir une bibliothèque destinée aux notables et une destinée au peuple mais une seule et même bibliothèque pour répondre aux besoins de tous.

En 1945, la Direction des bibliothèques et de la lecture publique auprès du Ministère de l’Éducation nationale est créée, ainsi que les bibliothèques centrales de prêt, ancêtre des bibliothèques départementales, dans chaque département. Celles-ci sont destinées à desservir par bibliobus les communes de moins de 10 000 habitants. Dans le courant des années soixante, un programme de construction des bibliothèque universitaires est élaboré. L'association La Joie par les livres, association destinée à la littérature d'enfance est de jeunesse, est créée en 1963, ainsi que l'Ecole Nationale Supérieure des Bibs (ENSB), qui deviendra l'ENSSIB. Les bibliothèques de lecture publique sont également pointées du doigt : le rapport de 1968 sur la lecture publique en France, impulsé par le Président Pompidou, pointe la situation catastrophique et dégage les principes généraux d'une politique de lecture publique. Près de deux cents bibliothèques sont alors créées entre 1969 et 1975. En 1975, la Direction des bibliothèques et de la lecture publique est éclatée et répartie entre deux Ministères, celui de L’Éducation pour les bibliothèques scolaires et les bibliothèques universitaires et celui de la Culture pour les bibliothèques publiques et les bibliothèques de grands établissements. La Direction du livre devient la Direction du livre et de la lecture et son budget double en 1982. Par la suite, la rapport Miquel de 1989 pointe la situation des bibliothèques universitaires, et l’État met alors en place le schéma université 2000, un important programme de création et de rénovation des BU, en mettant l'accent sur leur informatisation. En 1989 est créé le Conseil Supérieur des bibliothèques, seul organisme à avoir compétence sur tous les types de bibliothèques. Celui-ci rédige en 1991 la Charte des bibliothèques, destinées à pallier l'absence de loi sur les bibliothèques. Cette charte n'a pas de valeur contraignante et n'a qu'un rôle consultatif. En 1994 est créée l'Agence bibliographique de l'Enseignement supérieur, ABES, dont la mission de départ est de mettre en œuvre le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur. Ses missions ont ensuite été étendues dans plusieurs domaines de l'Information Scientifique et technique. Une loi sur les bibliothèques a été votée le 21 décembre 2021. Elle précise les rôles et missions des bibliothèques, sans pour autant avoir de valeur contraignante.

Source : Histoire des bibliothèques, encyclopedie wikiterritorial, cnfpt

Voici ce que nous dit l'article Décryptage de la loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique de La Gazette des communes de mars 2022 :

Historiquement, les bibliothèques publiques se sont toujours définies selon deux missions héritées de la période révolutionnaire. Il s’agit, d’une part, de la conservation des ouvrages participant à la mission de sauvegarde du patrimoine écrit.

D’autre part, la seconde mission historiquement poursuivie par les bibliothèques publiques consiste dans le développement de l’éducation populaire par la lecture publique.

La loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique est composée d’une première partie dédiée à la définition des bibliothèques territoriales et à leur rôle dans la société (art. 1 à 4), une deuxième vient fixer les principes fondamentaux (liberté d’opinion et du pluralisme intellectuel et philosophique) (art. 5 à 8), enfin, une dernière partie dédiée au soutien et au développement de la lecture publique (art. 9 à 13). Non abordée par la présente loi, la question du financement des bibliothèques territoriales reste inchangée et dévolue à la collectivité ou à l’intercommunalité dont elles relèvent.

Rôle dans la société locale

Le rétablissement de l’accès libre aux bibliothèques

Les missions de participation à l’éducation, aux loisirs, à la culture et, plus largement, au savoir caractérisant les bibliothèques territoriales font l’objet, par le truchement des articles de la présente loi, d’une véritable consécration dans le code du patrimoine.

[...]

Aujourd’hui, par l’entremise des articles 2 et 3 de la loi, le législateur va rétablir dans le code du patrimoine le principe de libre accès aux bibliothèques publiques et le conjuguer avec un principe de gratuité d’accès. De façon pragmatique, le législateur décline le principe du libre accès aux bibliothèques publiques en plusieurs catégories.

D’une part, en vertu de l’article 5 de la loi, l’accès aux documents patrimoniaux et aux ouvrages des bibliothèques peut se faire aussi bien sur place qu’à distance. D’autre part, la loi prévoit la situation des personnes en situation de handicap qui, désormais, bénéficient, en vertu des textes, de facilités d’accès aux établissements et, subséquemment, à la culture et au patrimoine.

Les missions des bibliothèques territoriales

En vertu des articles 1er et 10 de la présente loi, la mission principale des bibliothèques est de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, aux loisirs, mais également à la recherche et aux savoirs.

L’article 4 de la loi vient préciser que les collections des bibliothèques des collectivités territoriales et des intercommunalités sont « constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels ». L’accent est, en outre, mis sur la diversification des moyens de conservation des « livres », qui seront désormais disponibles sur des supports physiques traditionnels ou encore aux formats numérique, audiovisuel et sonore.

Le choix du terme de « livre » s’est fait à l’issue des débats parlementaires dans le but d’admettre un large champ d’appréciation des contenus et des supports, permettant plus de garanties, et d’éviter ainsi tout renvoi au décret en Conseil d’Etat, initialement prévu pour dresser une liste limitative des documents composant les bibliothèques.

Sur le rôle et l'histoire des bibliothèques vous pouvez aussi lire :

- Pallier, D. (2010). Les bibliothèques publiques. Les bibliothèques XXX (p. 77-90). Presses Universitaires de France.

- Noë RICHTER, « Histoire de la lecture publique en France », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1977, n° 1, p. 1-24.

- Cachin, Marie-Françoise. « Chapitre I. La naissance des bibliothèques publiques ». Une nation de lecteurs ?, Presses de l’enssib, 2010

TÉLÉVISION

Dans « Télévision et culture de masse ». Dix ans d’histoire culturelle, édité par Évelyne Cohen et al., Presses de l’enssib, 2011, l'autrice, Évelyne Cohen, affirme que dès ses débuts, la télévision en France s’est donnée pour objectif d’être un instrument de connaissance et de culture pour tous. A travers son historique se dessine aussi ses missions :

Dans une première phase, de sa mise en route (1949) jusqu’aux années soixante, la télévision en France se construit comme une télévision de service public aux ambitions démocratiques et citoyennes, qui inscrit dans ses missions le développement de l’éducation et de la culture pour tous. Ses débuts sont marqués par l’esprit d’innovation qui imprègne l’ensemble des programmes auxquels coopèrent journalistes, réalisateurs, administration. Tous souhaitent « inventer » une télévision de service public adaptée à la France démocratique issue de la Résistance.

[...]

... « Informer, éduquer, divertir ».

La France construit une télévision qui repose sur ces trois missions. tout en les adaptant au modèle culturel français dans lequel l’éducation et l’instruction jouent un rôle de premier plan. Dans le contexte de la Libération, le pays va conférer à la télévision un rôle dans l’édification de la démocratie sociale et culturelle qu’il veut bâtir.

[...]

Cet objectif idéaliste modèle la conception des programmes et rejoint celui des militants de l’éducation populaire qui vont faire connaître les émissions de la télévision par la médiation des instituteurs et à travers le réseau des téléclubs.

À partir des années soixante, la télévision devient un média de masse, instrument de la communication de masse. Les Français se sont alors majoritairement équipés de récepteurs. Le territoire est désormais couvert d’émetteurs et de réémetteurs. La télévision peut satisfaire des échelles différentes : elle offre à la fois des programmes régionaux (provinciaux depuis 1963), des programmes européens (à travers l’Eurovision depuis 1953), des programmes mondiaux via la Mondovision (depuis 1969).

[...]

La période qui suit les événements de mai 1968 est une période de questionnements sur la nature du service public, sur ses modes de financements comme sur les contenus politiques et culturels véhiculés par la télévision. [...] L’autorisation de la publicité sur les écrans de télévision à partir de 1968 pour des motifs économiques provoque un débat public : elle annonce une mutation des mentalités ; elle ouvre une période d’investigations sur l’impact des médias et la réaction des publics face aux contenus diffusés. « L’ORTF cesse d’exister » en 1974. Il éclate en sept sociétés dont trois pour la télévision : TF1, Antenne 2, FR3. Les missions du service public sont réaffirmées même si la volonté de « plaire au public » tend à devenir hégémonique.

Les années 1980 sont marquées par le libéralisme. Le mouvement de privatisation des chaînes se généralise en Europe. Une série de lois ponctue en France une évolution qui de façon concomitante permet la création d’un secteur commercial de la télévision et la création de chaînes commerciales. En 1986, la « loi Léotard » autorise la privatisation de chaînes publiques. Pour la première fois dans une démocratie occidentale, en 1987, une chaîne publique, TF1, a été privatisée. Les acquéreurs sont Bouygues, Maxwell, la GMF, Les éditions mondiales, Bernard Tapie. La publicité devient « un mode essentiel de financement des chaînes publiques et privées ». L’audimat, qui mesure les audiences, est alors déterminant. En visant à satisfaire « les aspirations du public », on tend à privilégier, à l’inverse de la période précédente, l’audience plus que l’autorité de ceux qui conçoivent les programmes en amont, en fonction de missions définies par avance et de leur qualité. L’émission littéraire Apostrophes (1975-1990) ou le magazine L’Heure de vérité (1982-1995) attestent les changements de mentalités qui aboutissent à la désacralisation de l’homme politique comme de l’écrivain et à l’ascension des médiateurs. Elles s’apparentent à des talk-shows.

Cette période débouche sur la domination de TF1 sur le paysage audiovisuel français. « La Une » affirme clairement son nouveau credo : elle ne veut faire ni du culturel, ni du politique, ni de l’éducatif. Seule l’intéresse la distraction. Elle privilégie les jeux, les variétés, le sport, la télé-réalité, et la diffusion des séries américaines. Le service public, quant à lui, s’efforce de maintenir dans ce contexte concurrentiel ses objectifs et son public.

Les années 2000 sont marquées par la mondialisation des échanges de nouvelles et des programmes. Le marché mondial est dominé par des grands groupes : Bertelsmann (M6), Vivendi, TF1 et Lagardère, Rupert Murdoch (Italie). Les images de télévision numérisées circulent instantanément à l’échelle mondiale sous forme de montages. Les formats d’émission s’exportent. L’évolution des techniques numériques permet une accélération des circulations, une homogénéisation des formats, une utilisation rentable du temps d’antenne.

Les chaînes publiques regroupées depuis 2000 au sein de la holding France-Télévisions mettent en avant une politique fédératrice de « qualité », de « création » et d’« innovation ». [...] Elle trouve les ressorts de sa réussite dans l’image qu’elle donne d’elle-même à la société française, dans les formes de l’intrigue policière ; elle met en avant l’idéal d’une « fiction de service public » capable de concurrencer les chaînes privées.

CONCLUSION

Au départ, la télévision en France s’est placée dans une posture d’autorité que lui conférait l’État et qui mettait le média en position d’être un vecteur de diffusion de la culture pour tous (la lecture, le théâtre, le cinéma) et un instrument de connaissance. Comme dans d’autres secteurs du monde de la culture, les années 1968-1970 ont mis en doute et questionné cette posture. La privatisation de TF1, l’avènement du magnétoscope de salon, de la télécommande qui permet le zapping, d’Internet, la mondialisation culturelle ont transformé le rôle et la place de la télévision. Si les biens culturels circulent désormais à l’échelle mondiale, si les publics sont désormais diversifiés et internationalisés, il n’est pas pour autant certain que la télévision soit devenue un vecteur de l’uniformisation culturelle du monde. La volonté de capter les publics, de séduire des téléspectateurs nomades qui risquent à tout moment de zapper conduit les médiateurs et les experts convoqués sur les plateaux de télévision à simplifier à l’excès leur discours en fonction des normes de la communication et du marketing.

Une page de L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) présente aussi les grandes dates de L'audiovisuel public en France, ainsi que ses missions et obligations :

En raison de leur statut d’entreprises publiques, les sociétés nationales de programme sont investies, par la loi et les règlements, de missions et d’obligations d’intérêt général dont l’exécution fait l’objet de nombreux contrôles.

Mission générale Offrir au public un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis ; Offre diversifiée Présenter une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ; Démocratie et citoyenneté Favoriser le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté ; Cohésion sociale Mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes ; Égalité et diversité Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer et proposer une programmation reflétant la diversité française ; Culture et patrimoine Assurer la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France ; Création Concourir au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ; Éducation Concourir à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias, favoriser l’apprentissage des langues étrangères ; Environnement Participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable ; Santé Assurer une mission d’information sur la santé et la sexualité ; Accessibilité Favoriser l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes qu’elles diffusent ; Pluralisme Assurer l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ; Rayonnement international Contribuer à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue ; Innovation Développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

A lire également, ces livres qui se trouvent dans nos collections :

- La télévision : une histoire en direct / Emmanuel Hoog, 2010

- La télévision des Trente Glorieuses : culture et politique / sous la direction d'Evelyne Cohen et Marie-Françoise Lévy ; textes de Avner Ben-Amos, Catherine Bertho-Lavenir, Alexandre Borrell...[et al.], 2007

- Précis d'histoire de la radio et de la télévision / Robert Prot, 2007

Bonne journée

Notre histoire mérite une fin heureuse

Notre histoire mérite une fin heureuse