Est-il vraiment si facile de déchirer du parchemin ?

Question d'origine :

Bonjour,

On lit régulièrement dans les livres des métaphores liées à la fragilité du parchemin avec les termes suivants : "froisser", "déchirer", "aussi fin que".

Mais est-ce correct ? Si je ne me trompe pas, le parchemin est un état du cuir que l'on a travaillé pour pouvoir écrire dessus (voir même imprimer), ce n'est donc pas du papier végétal et je me demande si il est véritablement possible de déchirer du parchemin ! Cela ne me semble pas fragile du tout ...

Merci !

Réponse du Guichet

Support d'écriture emplématique de l'antiquité tardive et du Moyen Âge, le parchemin est plus solide que le papier à base de cellulose. Il peut toutefois être endommagé, soit du fait d'une fabrication de faible qualité, soit du fait de sa mauvaise conservation.

Comme nous vous le disions naguère, l'introduction du parchemin comme support d'écriture dans le monde romain vers le Ier siècle de notre ère a eu une importance du capitale dans le développement du liver tel que nous le connaissons, permettant dans le passage du volumen antique (rouleau de papyrus) au codex (livre tel qu'on le connaît, présenté en cahiers) :

Le parchemin, en effet, matière solide, facile à plier, inscriptible des deux côtés, donne des feuillets que l’on réunit et assemble en cahiers. Le mot cahier vient du latin quaterni, quatre à la fois, qui a donné quaternio, quaternion en français, ou cahier de 4 feuillets. Cet empilement s'avéra dans la pratique le plus adéquat. On trouve aussi des binions, des quinions. Il existe des vestiges de codex en parchemin très tôt, dès le début du IIe siècle.

(Source : BnF)

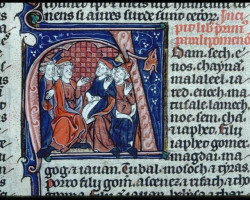

Mais qui dit solide ne dit pas indestructible. Les peaux d'animal ne sont en effet pas toutes de la même qualité. Le travail de l'artisan non plus : dans Le Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par Messieurs de l'Académie royale des sciences (1775, disponible sur le cnam et Google livres) l'article de M. de La Lande "L'Art du parcheminier" suggère que la peau peut se "déchirer" pendant le travail, notamment en hiver. Des parchemins de mauvaise qualité, servant à la fabrication de livres peu luxueux, servaient et resservaient volontiers, notamment dans les moments de pénurie de matière première. Grattés et réemployés, ce qui les fragilisaient encore, ils devenaient des "palimpsestes". Voir un exemple de manuscrit du XIIIe siècle sur le site de la BnF.

Dans son article "Le rôle du parchemin dans la miniaturisation de la bible au XIIIe siècle" (Gazette du livre médiéval, 2017, lisible sur Persée), Chiara Ruzzier dresse une véritable typologie par qualité des parchemins européens de cette époque. Elle explique que la plus ou moins grande résistance du matériau dépendait aussi des dimensions du livre :

Si la corrélation entre l’épaisseur et l’augmentation du nombre de feuillets s’explique aisément par la nécessité d’obtenir des volumes qui ne soient pas trop épais, l’augmentation de l’épaisseur en fonction de la taille à nombre de feuillet égal s’explique par le fait que, si le parchemin est trop fin, un feuillet de grandes dimensions a beaucoup plus de chances de se déchirer et donne une sensation de manque de corps lors des manipulations.

Vous aurez un aperçu du long et complexe processus de fabrication du parchemin et des différentes qualités selon l'espèce d'origine des peaux dans ce sujet de Le Mans Télévision Sarthe, sur l'éphémère Centre du parchemin et de l'enluminure de Rouillon :

Le parchemin subit également les outrages du temps.

Un module du Portail international des archives francophones consacré aux supports d'écriture nous apprend qu'il peut être fragilisé par la composition chimique des encres, les conditions de stockage ou les manutentions : les encres métallo-galliques, produites à base de sulfates de fer ou de cuivre, qui furent les plus utilisées en occident entre les XIIe et XIXe siècles selon Wikipédia, " favorisent la rupture des liens entre les fibres de collagène ou dans les chaînes moléculaires et entraînent ainsi une fragilisation du parchemin ", rupture agravée par l'humidité. La pollution atmosphérique peut également fragiliser le support, mais aussi les altérations mécaniques :

Lorsqu’il est sain, le parchemin est d’une solidité remarquable. Il peut présenter néanmoins des parties plus fragiles correspondant aux points de faiblesse — aisselles, pattes de l’animal — ou aux défauts de la peau : ces parties sont sujettes à des déchirures.

Le parchemin altéré, en revanche, peut devenir d’une extrême fragilité qui empêche toute manipulation.

Les documents roulés ou pliés dont le parchemin s’est durci dans cette position peuvent, à la consultation, subir des brisures et des craquelures lors de la tentative de mise à plat par le lecteur.

Il est notamment très préjudiciable d’écraser à sec un parchemin sous une plaque de verre pour une prise de vue photographique par exemple. Ce type d’opération doit être confié à une personne compétente.

Mais les pires ennemis du parchemin sont l'humidité, la chaleur, et surtout les micro-organismes : attaqués par ceux-ci " il perd toute consistance, devient spongieux et extrêmement fragile. "

Pour en revenir aux métaphores que vous citez, "fin comme du parchemin" peux s'expliquer, selon l'entrée "parchemin" d'Universalis, consultable en ligne grâce à l'abonnement BmL, par la qualité de certaines peaux, notamment "La peau de très jeune veau, d'une grande finesse, [qui] est dite « vélin »". Quant au fait de froisser ou déchirer un parchemin, cela peut relever de l'amplification et témoigner de sentiment vraiment forts, eu égard au prix de la matière, qui explique la pratique du palimpseste :

Le prix des peaux a conduit au réemploi fréquent de pièces dont l'intérêt juridique avait disparu, qu'on lavait et grattait d'autant plus aisément que la peau était grossière

Pour aller plus loin :

Bonne journée.

Mémo visuel d’agronomie :

Mémo visuel d’agronomie :