Y avait-il une maternité rue Paul Bert en 1943 ?

Question d'origine :

Bonjour. Je suis à la recherche d une clinique rue paul bert à lyon3 qui en 1943 faisait des accouchements. Je ne trouve aucune trace. En vous remerciant

Réponse du Guichet

Il ne semble pas y avoir eu de clinique rue Paul Bert dans les années 1943. On trouvait cependant une Maison d'accouchement dirigée par une sage-femme, Mme Aubert. Peut-être s'agit-il de l'établissement que vous cherchez.

Bonjour,

Nous avons consulté les annuaires Fournier et Henry, répertoires de professionnels de Lyon et du Rhône. Les éditions 1943, si elles ont existé, manquaient dans les deux cas, mais nous avons pu consulter, pour l'annuaire Henry, les numéros de 1942 et 1944, et pour le Fournier, les numéros 1938 et 1946.

Aucun de ces documents n'indique de clinique située rue Paul Bert. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas s'y faire soigner : un médecin (sans doute généraliste), le Dr Ternamian, officiait au 209, un pharmacien, M. Dicjamp, au 201... et, ce qui vous intéressera plus, deux sages femmes : Mme Péclet au 95, et Mme (puis "Veuve") Aubert, au 32, une adresse qualifiée dans une publicité de l'annuaire Henry de "Maison d'accouchement". Peut-être est-ce l'établissement que vous cherchez ?

Selon Rues de Lyon, une clinique fait aujourd'hui partie de l'offre de santé de la rue Paul-Bert, où se trouvent "Huit médecins, un vétérinaire, cinq pharmacies, trois professions médicales et la clinique de Vialar."

La clinique Emilie de Vialar, toutefois, n'a été fondée qu'en 1954. Employant autrefois des religieuses, elle se concentre désormais "sur une activité de soins de suite et réadaptation polyvalente".

Bonne journée.

Question d'origine :

Bonjour,

je vous remercie des informations transmises lors de ma première demande. Ma mère est née rue paul bert à Lyon 3 dans une maison d'accouchements tenus par Mme Aubert. Avez vous des informations sur ces maisons d'accouchement en 1943? Etaient elles pour une catégorie de population? Pourquoi ne pas aller plutot à l'hopital ou en clinique? cela a t il un lien avec le fait que ma mère est née sous X dans cette maison d'accouchements? Je ne trouve pas d'infos sur la spécificité de ces maisons. Dans votre réponse précédente, vous m'informez avoir trouvé une publicité sur cette maison d'accouchements dans l'annuaire Henry. Comment puis je avoir accès à cette publicité?

En vous remerciant

Bien cordialement

k lambert

Reformulation :

Réponse du Guichet

Nous n'avons - sans surprise - trouvé aucun élément complémentaire sur la maison d'accouchement de Madame Aubert.

Vos questions sur les maisons d'accouchement, très pertinentes, mériteraient d'être prise en charge par le département Civilisation de la bibliothèque municipale, car nos fonds du département régional sont très limités sur cette question plus générale.

Nos fonds - constitués pour l'essentiel de documents imprimés - ne sont guère adaptés aux recherches généalogiques, ni aux sujets trop particuliers pour avoir laissé des traces imprimées. Dans le cas d'une sage femme qui exerçait à son propre compte, par exemple, la possibilité d'obtenir plus d'informations que les quelques données grapillées dans un annuaire de l'époque nous parait douteuse. Si elle tenait des registres détaillés, ce qui est loin d'être certain, leur devenir après son décès restent très aléatoire. Au mieux, on peut espérer qu'ils aient fini aux archives municipales, mais pour être honnête les chances en sont faibles.

Dans l'espoir de se faire au moins une idée de ce que représentait le métier de sage femme libérale dans la seconde moitié du XXe siècle à Lyon - sinon de trouver spécifiquement des références à cette sage femme qui vous intéresse, ce qui nous parait encore une fois très improbable - nous avons néanmoins consulté les ouvrages suivants dans nos fonds régionaux :

- Médecine de la Belle époque à nos jours dans le Lyonnais

- Aux marges de la médecine

- La médecine à Lyon des origines à nos jours

Le premier de ces ouvrages évoque le travail d'une sage femme à domicile, qui finit par ouvrir sa propre clinique d'accouchement à côté de Lyon. Son témoignage insiste en particulier sur les difficultés qu'elle rencontre lors d'accouchements de ses patientes, et on comprend que lorsqu'elles en avaient la possibilité, les sage femmes libérales voyaient dans l'ouverture de leur propre maison d'accouchement un net progrès pour l'exercice de leur profession. Nous citons cet extrait constitué de témoignages précieux pour comprendre cette profession dans la seconde moitié du XXeme siècle :

Colette Frainier est indéniablement dans le canton de Vaugneray une personnalité. « Je suis bien connue partout » dit-elle. De 1943 à 1968, elle exerce essentiellement en qualité de sage-femme, mais elle assure également les soins infirmiers dans les communes avoisinantes, elle participe à l’action préventive de la P.M.L. et elle est conseillère municipale à Craponne depuis 1959.

L'accouchement n’a, pour elle, point de secrets, c’est un acte professionnel qu’elle effectue à sa manière : « On faisait un diagnostic avec nos doigts et nos oreilles, il fallait avoir des yeux au bout des doigts. Avant, on avait vraiment une relation personnelle avec l’accouchée, on pénétrait au cœur de sa vie, au cœur d'elle-même. Aider à mettre un enfant au monde, quel lien unique et indestructible ».

Colette Frainier pratique les accouchements à domicile, de juillet 1944, date d’obtention de son diplôme de sage-femme (elle a 21 ans) au 18 juillet 1953, date d’ouverture de sa Clinique.

Elle parcourt les Monts du Lyonnais d’abord en bicyclette, ensuite en voiture, dans des conditions parfois difficiles : « On est venu me chercher à cheval... pendant la guerre j'ai parcouru la montagne pour un accouchement, avec un militaire allemand à côté de moi, qui s'occupait de savoir où j'allais ».

Lorsque Colette Frainier arrive dans les fermes, les conditions d'hygiène sont souvent défectueuses. Le lit n’est pas prêt car on garde les draps propres pour “après l’accouchement ”... il n’y a pas d'électricité, on s’éclaire avec une lampe à acétylène : « J'avais les yeux lourds, je me frottais sans cesse les yeux, je disais à l’homme de rapprocher la lampe car je ne voulais pas “déchirer” la femme. Lorsque je suis rentrée chez moi, les parents ont poussé un cri d'horreur tellement j'étais noire ». Il fait froid, la chambre n’est pas chauffée : « J'avais des bons d'alcool... alors je mettais le seau hygiénique au milieu de la cuisine, on retournait le couvercle, on remplissait d'alcool et on flambait pour tempérer la pièce pendant que se faisait le “dégagement”.

Parfois il n’y a pas d’eau pour se laver les mains : « J'ai dû prendre un plate de balance en fer blanc que j'ai flambé pour y mettre de l’eau ». Pour avoir de l’eau bouillie, « c'était tout un poème ». L'accouchement se déroule quelquefois dans des odeurs de caoutchouc brûlé émanant de vieux pneus récupérés. Le problème est de réchauffer l’accouchée et son nouveau-né Pour cela, Colette Frainier a quelques recettes. Elles s'appellent “les Cailloux du Rhône ” : « J'avais deux cailloux, je roulais mon drap froid dans mes cailloux très chauds, je mettais ça dans le berceau, après la délivrance je dépliais mon drap bien chaud, j'entortillais ma malade et mes cailloux restaient dans le berceau ». Une autre méthode se nomme «La bouillotte Frainier », du nom que lui attribue le Docteur Lucien Partensky : « C'était une bouteille de limonade », explique C. Frainier : « pour que le verre n’éclate pas, je mettais très peu d'eau, mais bouillante... je fermais, J’agitais, et je remettais de l’eau chaude. C'était efficace ».

Lorsque Colette Frainier pratique un accouchement à domicile, elle “suit” la maman et le bébé pendant dix jours. Tous les jours, elle porte le pèse-bébé pour s’assurer de la bonne prise de poids de l'enfant, elle apprend à la maman « à mettre son bébé au sein », à faire sa toilette, elle effectue le pansement du “cordon ” et donne les conseils d’usage : « Je ne suis jamais partie avant que le cordon soit tombé et sans m'être assurée que la jeune mère savait s'occuper de son enfant. C'était des visites qui duraient plus d'une heure ».

« Lorsque je me trouvais devant un accouchement difficile, j'appelais le Docteur Lucien Partensky pour m'aider. On faisait une anesthésie générale et un forceps, sur la table de la cuisine, avec deux aides qui nous tenaient notre parturiente. Monsieur Partensky habilement, mettait ses forceps, moi Je faisais une anesthésie au Kélène avec un mouchoir que je mettais en pointe, un tampon de coton que je plaçais sur le nez de la patiente. On n'a jamais eu d’accidents ». Et Colette Frainier d’ajouter : « Une fois à Combevent, je suis restée pendant trois-quarts d'heure avec la main dans l'utérus de l’accouchée pour arrêter l'hémorragie, en attendant le docteur ».

Lorsque la jeune femme allaitait, elle souffrait parfois d’abcès au sein. Le Docteur, secondé par Mademoiselle Frainier pour l’anesthésie, ouvrait l’abcès : « On drainait avec des petits tuyaux en caoutchouc, pour cela on faisait bouillir les tubes de caoutchouc dans lesquels on avait formé des petits œillets, on mettait de chaque côté deux épingles de nourrice que nous flambions pour que ça ne bouge pas et on drainait ainsi notre abcès ».

En 1953, Colette Frainier décide d'aménager sa Clinique d’accouchements dans une grande maison achetée par ses parents, 118, rue Pierre-Dumont à Craponne. « J'avais un petit pécule et j'ai fait pas mal de réparations ». Elle fait installer le chauffage, l’eau, le sanitaire, 10 lits, une biberonnerie, une salle d’accouchements, une pouponnière. La Clinique ouvre ses portes le 18 juillet 1953. Un mois après, est admise la 6° parturiente (voir registre).

La Clinique Saint-Fortunat est une véritable petite entreprise familiale ; la mère de Colette Frainier fait la cuisine et assure la restauration, sa sœur assiste pendant les accouchements et prend soin des nouveaux-nés installés dans la pouponnière (photo).

Pendant toute la durée d’ouverture de sa Clinique, Colette Frainier effectue 1381 accouchements dits “normaux ” sur 1 652 au total.

Les autres accouchements dits “compliqués ” sont au nombre de 271. Ils nécessitent forceps et traitements particuliers. Le Docteur Partensky, médecin-accoucheur obstétricien (il a obtenu du Conseil de l'Ordre des Médecins : compétence en obstétrique en 1962) pratique quant à lui 263 accouchements, les autres étant effectués par des remplaçants (Docteurs Lyathaud et Garnier).

Les incidents sont rarissimes : quelques décès d’enfants par mort « in utéro ” ou suite à une malformation grave. On note quelques hospitalisations d’enfants à Debrousse.

« Monsieur Partensky a beaucoup travaillé chez moi. On faisait des “sièges ”, des forceps, des révisions utérines, on pratiquait des délivrances artificielles, des sutures, des versions. On n'avait peur de rien. On savait écouter les bruits du cœur, apprécier une dilatation, faire un toucher. Il nous fallait plus de savoir que maintenant. On prenait de grandes responsabilités. Mais c'était dans les normes ».

Le matériel médical, selon que l’accouchement est réalisé par la sage-femme ou par le médecin, est différent.

Malheureusement les spécificités propres à cette profession au fil de l'histoire dépassent le cadre de nos fonds régionaux, et relèvent des fonds de nos collègues du département Civilisation. Vous aurez en conséquence davantage de chance d'obtenir une réponse complète en décontextualisant votre question sur les maisons d'accouchement pour qu'elle ne s'applique plus exclusivement à cette sage femme lyonnaise.

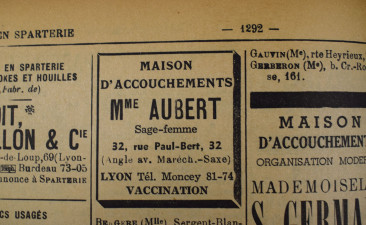

Pour consulter les annuaires il suffit d'en faire la demande au département Documentation régionale au 4ème étage de la bibliothèque de la Part Dieu ; ils vous seront communiqués pour consultation sur place sur présentation d'une pièce d'identité. Nous joignons exceptionnellement à cette réponse une reproduction de la réclame qui vous intéresse pour vous éviter le déplacement (la première dans l'annuaire de 1942, la seconde dans celui de 1944).

Enfin, quelques éléments bibliographiques glanés au fil de nos recherches qui pourraient vous servir à approfondir le sujet :

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000366745.locale=fr https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000366745.locale=fr L'arbre et le fruit : la naissance dans l'Occident moderne, XVIe - XIXe siècle

La Sage-femme ou le médecin : une nouvelle conception de la vie

Entrer dans la vie : naissances et enfances dans la France traditionnelle

Naissances : l'accouchement avant l'âge de la clinique

Accoucher : femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXe siècle

Les sages-femmes libérales : accompagner des femmes en situation de vulnérabilité et de précarité

La réponse de nos collègues de Civilisation :

Pièces jointes

Autant de familles que d’étoiles dans le ciel

Autant de familles que d’étoiles dans le ciel