Quel est ce symbole gravé sur cette pierre de remploi ?

Question d'origine :

Bonjour,

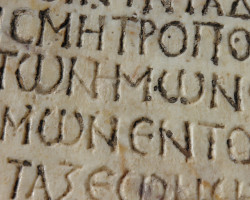

Je souhaiterais connaître le symbole gravé sur la pierre de remploi, en pièce jointe.

D'avance merci.

Réponse du Guichet

Les marques gravées sur les pierres pouvaient avoir différentes utilités. On dénombre les signes déclaratifs, les marques utilitaires, les signes d'identification et les signes symboliques. La signification de ces marques lapidaires ou « marques de tâcheron » peut varier en fonction des chantiers, des époques et de leur localisation. Nous n'avons pas trouvé celle que vous nous soumettez. N'étant pas expert·es en la matière et n'ayant pas de fonds spécialisés dans ce domaine, nous ne pouvons que vous indiquer des ouvrages à consulter ainsi que des documents en ligne.

Bonjour,

A la consultation du tome 3 de Carriers et carrières dans le Mont d'Or lyonnais de Michel Garnier, nous apprenons que les marques gravées sur les pierres pouvaient avoir différentes utilités. On dénombre les signes déclaratifs (généralement des initiales et des années ou des rappels de légendes locales), les marques utilitaires (marques de tâcherons, inscriptions directionnelles, signes opératifs destinés à transmettre un message pratique, signes de propriétaire, de carrière ou d'édifice), les signes d'identification (familiale, professionnelle) et les signes symboliques (chiffres, figures géométriques, pentagones, hexagrammes, étoiles...).

L'article Les signes lapidaires dans la construction médiévale : études de cas et problèmes de méthode paru dans Bulletin Monumental, tome 165, n°4, en 2007, explique que la marque lapidaire ou « marque de tâcheron » pouvait être "un signe individuel et le témoignage, voire le synonyme systématique d'une rémunération du tailleur de pierre à la tâche" mais aussi "un signe lié au processus de la taille aux marques de module d'assise, de comptage, de contrôle ou d'assemblage, ... [un] marquage des blocs, collectif et anonyme, [pouvant] servir à désigner, par exemple, un lot de fabrication et/ou de livraison."

Comment interpréter ce type de marque ? À quelle identité se rapportent les noms : à un individu ? À un groupe ? À un commanditaire ? Quel est leur rôle ?

L'interprétation traditionnelle des « marques de tâcherons » est exprimée par Viollet-le-Duc dans son article « ouvrier » : « Les marques de tâcherons que l'on trouve sur les pierres des parements de nos monuments du XIIe siècle et du commencement du XIIIe (...) prouvent évidemment que les ouvriers tailleurs de pierre, au moins, n'étaient pas payés à la journée, mais à la tâche (...). La pierre taillée, compris lits et joints, [était payée] à tant la toise (...) à l'ouvrier. Celui-ci marquait donc chaque morceau sur sa face nue afin que l'on pût estimer la valeur du travail qu'il avait fait ». Cette argumentation a été maintes fois reprises : à propos des signes lapidaires dans la région chalonnaise et à Cluny, on a encore pu écrire en 1976 : « leur étude peut comporter deux volets : forme et origine d'une part, raison d'être d'autre part. La réponse à la seconde question est assez évidente : les marques particulières à un ouvrier (éventuellement à une équipe) servaient à identifier le travail accompli et à décider du payement ». L'époque à laquelle on voit apparaître massivement l'usage de ces signes correspondrait, vers la fin du XIe siècle, au passage d'une économie rurale et domaniale à une économie monétaire. Le tailleur de pierre, au lieu d'être rémunéré en nature et à la journée, allait l'être en espèces et à la tâche. Cette opinion avancée par K. Friederich en 1932 est reprise en 1988 par Lucien Musset qui, pour la Normandie, fixe cette transformation économique entre 1125 et 1130, moment où, sous Henri Ier, le duché se dote d'une solide administration financière.

Plusieurs arguments militent contre cette interprétation pourtant toujours répandue dans les ouvrages de vulgarisation. Le fait que les pierres ne soient pas inscrites systématiquement dans un même édifice rend difficile un comptage par ce moyen. Il est tentant d'expliquer l'absence de signes incisés sur une partie des pierres d'une construction soit par la présence, à l'origine, de signes tracés éphémères — tels qu'ils sont connus à Vincennes et, tardivement, à Chambord — soit par la coexistence de différentes sources d'approvisionnement, soit par la signature d'un seul bloc pour un lot. Cette dernière hypothèse, qui est proche de l'interprétation avancée pour les signes lapidaires marqués à la couleur rouge et noire à la cathédrale de Ratisbonne, a été tentée pour l'Allemagne méridionale à l'époque gothique par A. Antonow qui suppose l'existence d'un forfait au pied courant, en additionnant les longueurs de bloc taillés pour une même assise de hauteur égale : les signes isolés désigneraient alors un ensemble de blocs correspondant à la longueur forfaitaire. En ce cas, un signe est censé valoir pour une longueur d'assise composée de plusieurs blocs, facturés à la semaine, par exemple.

D'autres explications cherchent à attribuer la présence ou l'absence des signes à un statut différent des tailleurs de pierre du chantier. Rappelons ici que ces différentes hypothèses, qui cherchent à déterminer le rôle éventuel du signe lapidaire dans la gestion du chantier, doivent tenir compte du contexte chronologique et régional, comme de l'importance relative de l'entreprise, dont la gestion dépend de nombreux facteurs, tels que l'envergure de l'édifice, les moyens mis à la disposition pour sa mise en œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, du marché et de la situation politique générale et particulière. Ainsi, le Palais des Papes ou le château de Vincennes, construits à l'aide d'un financement très conséquent et régulier, et ceci à une époque pourtant difficile, ne peuvent-ils être comparés, par exemple, au chantier d'une simple demeure privée de la même époque.

Si les signes ne correspondent qu'à un comptage, pourquoi ne pas se contenter d'un marquage plus léger et plus facile à réaliser (charbon de bois...) que l'on rencontre parfois, pourquoi notamment ces belles lettres à caractère épigraphique si nombreuses dans la construction romane du domaine provençal ?

Il faut tout d'abord bien distinguer les époques : les différences entre les chantiers romans et gothiques sont à mettre en évidence, de même entre les régions, voire des distinctions d'un chantier à l'autre (envergure inégale, besoins et modes d'approvisionnement différents...).

Une hypothèse possible serait de mettre de telles marques en relation avec le statut social du tailleur (voir le « Ehrenzeichen », signe honorifique attesté par les statuts allemands à partir de 1464) 94 ; et comment le savoir pour des périodes antérieures à l'émergence des comptabilités précises ? La présence ou l'absence de marques sur les monuments cisterciens peuvent-elles nous indiquer si le travail a été fait par des moines ou des équipes venues de l'extérieur ? cependant, ce type d'indice peut-il être valable ou non en dehors du contexte cistercien, qui peut être spécifique ?

La marque est-elle personnelle ou attribuée par le responsable du chantier ? Si oui, à quelle époque, sur quel type de chantier... ? En Provence romane, certaines marques sont très personnalisées et correspondent à un seul ouvrier : le constat a été fait à Saint-André-de-Rosans, où la même lettre est associée à une façon particulière de tailler la pierre, et à l'emploi même d'un outil spécifique. Mais peut-il s'agir aussi d'une signature de sous-équipe ? L'usage collectif d'une même marque se pose lorsqu'un signe est taillé de différentes manières bien caractéristiques, ou lorsqu'il existe en plusieurs variantes.

[...]

A partir du XIIIe siècle, le changement (qui n'est peut-être pas partout le même) dans le tracé et le répertoire des signes correspond-il à un changement de signification ? Les signes géométriques composés d'un ou de plusieurs traits rectilignes, souvent équivalents à des coups de ciseau (la longueur du tranchant est identifiable au Palais des Papes), ont-ils un caractère plus exclusivement « utilitaire » ? L'étude de la tour Saint-Laurent du Palais des Papes, en cours, laisse penser que les séries de signes de ce type, de caractère collectif, sont en rapport avec le mode d'approvisionnement, et avec un rythme des livraisons par quantités qui évolue au cours de la mise en œuvre...

[...]

Il existe peut-être, pour certaines marques, d'autres types d'explications que celles que nous venons d'énumérer ici. Des marques de contrôle ont-elles existé ? En a-t-on repéré avec certitude ? Des hypothèses ont été émises en ce sens pour la tour Saint-Laurent du Palais des Papes. Même question pour d'éventuelles marques de calepinage, signes qui auraient pu être inscrits en carrière pour replacer l'élément dans la construction. En revanche, des marques existantes n'ont pas été interprétées : des traits diagonaux barrant toute la surface de blocs (Saint-André-de-Rosans, églises du Tricastin, chevet de la cathédrale de Lyon, Jumièges, Saint-Benoît-sur-Loire, Sainte-Foy de Conques...), des croix sommaires sur des blocs de la cathédrale de Lyon. Pour Vincennes, C. Léon met en relation les signes et « la gestion des pierres sur le chantier ». Leur emploi serait dû à la complexité et l'ampleur du chantier : « Une organisation rigoureuse était nécessaire, notamment pour guider le cheminement des voitures, déterminer le lieu de stockage des pierres et faire en sorte que l'on dispose au bon endroit et au bon moment du nombre suffisant de blocs (...). Il n'était pas nécessaire que la marque le soit sur toutes les pierres puisqu'il s'agissait d'identifier un lot ».

Cet article offre à voir un certain nombre de marques lapidaires mais nous ne trouvons pas celle correspondant à votre recherche.

Nous avons également consulté les Actes du IXe Colloque international de glyptographie de Belley recensant des marques lapidaires lyonnaises de la fin du moyen âge, d'une église d'Alicante en Espagne, d'un village médiéval en Italie, de Notre-Dame de Strasbourg, d'une collégiale et d'une cathédrale en Belgique..., sans résultat.

La recherche par image sur Google n'a rien donné mais pour avancer dans nos investigations, sans préjuger de notre aptitude à trouver une réponse à votre question qui demanderait les connaissances d'un·e expert·e, une indication géographique aurait été la bienvenue car, comme l'indique également l'article, la signification de ces marques peuvent varier en fonction des régions.

Voici différents ouvrages et articles que vous pourriez consulter pour continuer vos recherches :

- Les signes sur la pierre : les marques lapidaires des anciens tailleurs de pierre de Bretagne : enquête et bilan d'un patrimoine méconnu de Jean-Paul Le Buhan

- Les marques lapidaires des églises romanes du Vaucluse et de quelques édifices limitrophes / sous la direction de Jacques Mouraret ; avec la collaboration de Joseph Degout et Gilles Gurbiel

En ligne, vous trouverez :

- Relevé et étude des signes lapidaires de l'Abbaye Saint-Hilaire, 2008-2009

- Les marques lapidaires gravées sur l'enveloppe extérieure du chevet de la cathédrale de Lyon : approche méthodologique / Reveyron Nicolas publié dans Archéologie du Midi médiéval, 1995

- Bâtir en Lorraine méridionale (XIe-XIIe siècles), thèse de Cédric Moulis, 2018

Bonne journée.

Une main qui protège : la Khamsa

Une main qui protège : la Khamsa