Les livres de Jean de Tournes s'inspirent-ils des éditions vénitiennes de Gabriele Giolito de Ferrari ?

Question d'origine :

Cher Guichet,

les livres de Jean de Tournes s'inspirent-ils des éditions vénitiennes de Gabriele Giolito de' Ferrari ?

C'est le cas pour le Petrarca publié par de Tournes en 1547, qui emprunte à l'édition de Giolito/Domenichi de 1545, mais y a-t-il des précédents ? Y a-t-il aussi des cas postérieurs à cette date ou est-ce un unicum ?

Très cordialement,

Par avance, merci.

Erwin

Réponse du Guichet

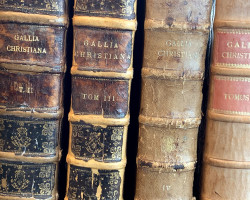

L'oeuvre typographique de Jean de Tournes, entamée dans les dernières années du règne de François Ier, s'inscrit dans un contexte italianisant particulièrement fécond, et il n'est guère surprenant d'y constater l'influence des grands imprimeurs italiens, dont Giolito.

L'oeuvre typographique de Jean de Tournes, entamée dans les dernières années du règne de François Ier, s'inscrit dans un contexte italianisant particulièrement fécond, et il n'est guère surprenant d'y constater l'influence des grands imprimeurs italiens, dont Giolito.

Le rôle de mécénat du roi-chevalier dans le domaine des arts et des lettres a depuis longtemps été mis en évidence, et s'est également exprimé dans le soutien apporté à la publication de texte italiens à la manière italienne, comme votre question concernant les Opere toscane de Luigi Alamanni a permis de le rappeler.

Laissons Marius Audin, dans son introduction à la Bibliographie des éditions des De Tournes d'Alfred Cartier (t. I, p. 9), évoquer cette scène typographique lyonnaise tournée vers la Botte italienne en général, et l'un de ses imprimeurs de première importance en particulier : "Aussi, vers le milieu du seizième siècle, Lyon regorgeait-il de poètes et de savants qui s'y trouvaient à l'abri, et c'est évidemment par là que l'italianisme y pénétra, l'italianisme littéraire tout au moins, avec les œuvres de Boccace, de Dante, de Pétrarque, d'Alamanni, d'Arioste, de Plutarque, d'Alberti, de Boiardo, de l'Arétin, d'Alciati, de Castiglione, de Simeoni, de Maraffi. Mais il y pénétra aussi, j'en suis sûr, avec le retour du libraire Guillaume Rouillé [ou Roville, comme il est admis de le nommer aujourd'hui] qui, commis chez Giolito de Venise, en revenait enthousiasmé du pays où il venait de faire un long séjour, et aussi de l'homme aimable, du "buon Giolito" qu'il venait de quitter "havenda passati molt'anni mia gioventa nel paese d'Italia" ["ayant passé beaucoup d'années de ma jeunesse en pays d'Italie"], et c'est pourquoi Rouillé, quand il s'établit à Lyon, s'y mit en quelque sorte sous ces bons auspices, en appelant sa maison "à l'Escu de Venise".

Michèle Clément revient plus précisément sur le tournant italianisant de Jean de Tournes en le situant en 1544, quand "est alors vraiment lancée la publication "à l'italienne", c'est-à-dire en italiques, dans des petits formats, in-8° (voire des in-16°) soignés et ornés, avec haut de casse et bas de casse italiques, lettrines, fleurons, bandeaux. L'italique est d'invention récente, apparue en 1501 chez Alde Manuce à Venise et pas avant 1520 pour les majuscules. Jean de Tournes se procure justement en 1544 deux casses d'italiques avec majuscules penchées de Granjon" (Clément (Michèle), "Donner une forme à la poésie : les débuts de Jean de Tournes (1544-1547)", in Gryphe, revue de la Bibliothèque municipale de Lyon, 2016, p. 36).

Le Pétrarque de 1545, dont vous avez noté l'emprunt à Giolito, illustre ce tournant. Alfred Cartier l'évoque à travers l'édition de ce même texte, cette fois-ci en 1547 : "très jolie édition d'une exécution typographique aussi parfaite que celle de 1545 et imprimée, comme celle-ci avec la charmante italique que de Tournes avait fait graver spécialement pour les poètes italiens" (Cartier, t. I, p. 240). Michèle Clément rappelle à quel point Jean de Tournes livre lui-même la clé de ce virage typographique dans l'épître en italien figurant dans son ouvrage et comprenant des éléments autobiographiques, n'hésitant pas à y voir "un imaginaire pétrarquiste en construction. Jean de Tournes le fait naître d'abord dans sa propre pratique typographique lors de la "composition" de la belle édition des Opere Toscane d'Alamanni chez Gryphe en 1532, qui l'a poussé à apprendre l'italien et l'a conduit à savoir distinguer un recueil imprimé avec soin et beaux caractères (l'Alamanni en italiques) et un recueil imprimé grossièrement, un Pétrarque (sans plus de précision), véritable injure faite au poète" (Clément, p. 37).

Reste à savoir si Giolito a pu directement faire figure de modèle pour Jean de Tournes. Sans doute, si l'on en croit toujours Michèle Clément, faisant du typographe lyonnais un "artisan conscient de la valeur esthétique de son travail comme le révèlent ses avis de l'imprimeur ou ses épîtres, italianisant pour mieux travailler à la gloire des grands poètes italiens, imitateur des meilleures éditions vénitiennes..." (Clément, p. 41). Comment imaginer que Giolito ne puisse compter au nombre des producteurs de ces belles éditions vénitiennes que Jean de Tournes chercha à égaler ?

La réponse est sans doute à trouver dans les travaux d'Hendrik Vervliet portant notamment sur le matériel typographique (lettrines, bordures, bois gravés et autres ornements) utilisé par Giolito et de Tournes, ainsi que celui gravé par Robert Granjon : Granjon's flowers. An inquiry into Granjon's, Giolito's, and De Tournes' ornaments (1542-1586), 2016.

Hendrik Vervliet rappelle que si De Tournes était client de Granjon, il utilisait également, de la même manière que Giolito, un matériel typographique provenant d'autres graveurs non encore identifiés (Vervliet, p. 10). Quel que soit l'atelier d'où sortirent ces ornements, il apparaît bel et bien d'après les occurences relevées par Vervliet que nombre de bois furent en premier lieu utilisés par Gabriele Giolito avant de l'être par Jean de Tournes quelques années plus tard, dans des versions légèrement modifiées en ce qui concerne la taille. C'est le cas, à titre d'exemple de l'ornement portant le n° 56 de l'étude de Vervliet, the "Gabriele Giolito" ornament on two-line Pica, apparu pour la première fois sur un Orlando furioso de L'Arioste publié par Giolito en 1543 (Vervliet, p. 128, n° 56). Le même motif sera utilisé par De Tournes à partir de 1548, à une échelle légèrement réduite.

Le délai de réponse imparti au Guichet du Savoir ne nous permet malheureusement pas de pousser plus loin la recherche, et nous ne saurions pas davantage nous substituer à un véritable seiziémiste spécialiste de l'histoire du livre. Nous espérons néanmoins vous avoir apporté quelques éléments de réponse.

Clones et prophètes

Clones et prophètes