Parmi les excréments des mammifères, lesquels contiennent plus de germes pathogènes ?

Question d'origine :

Est-ce que les excrément de mammifères carnivores contiennent plus de germes pathogènes que ceux des mammifères herbivores ? Et si oui, quels sont ces germes pathogènes ?

Réponse du Guichet

La diversité microbienne est plus significative chez les herbivores que chez les carnivores qui sembleraient être des "réservoirs à maladies".

Bonjour,

Il semblerait que les espèces carnivores contiennent plus de germes pathogènes ... mais il est difficile de tirer de conclusions tant les analyses diffèrent d’une espèce à une autre et nous ne pouvons que souligner la diversité microbienne, plus significative chez les herbivores que chez les carnivores.

Pour commencer, le site jeretiens.net revient sur les divers modes de digestion qui, bien que ne répondant pas à votre question, permet de comprendre le fonctionnement des systèmes digestifs chez les herbivores et les carnivores :

Le mode de digestion d’un animal dépend de son régime alimentaire: carnivore, herbivore ou omnivore. Par exemple, tous les mammifères ne sont pas carnivores, il existe aussi des mammifères herbivores comprennent les lapins, les chinchillas, les cobayes, etc. Généralement, les carnivores consomment des tissus animaux semblables aux leurs; par conséquent, tout ce que le corps a à faire est de décomposer les tissus et d’absorber les différents composants qui peuvent ensuite être utilisés dans le corps des carnivores. Les omnivores ont un système digestif très similaire à celui des carnivores avec l’ajout d’un cæcum (première partie du colon). Les herbivores consomment des matières végétales plus difficiles à décomposer que les tissus. Par conséquent, les herbivores ont mis au point des systèmes de fermentation qui contiennent une microflore spécifique, la microflore décomposant le matériel végétal en libérant des nutriments utiles que l’herbivore utilise.

Le magazine Geo consacre un article, "Les animaux carnivores ont plus de risques de déclencher une épidémie", aux potentiels dangers liés aux animaux carnivores. Il formule le constat suivant :

Si cette étude publiée le 24 août 2021 dans la revue scientifique Cell Reports va faire du bien à la réputation malmenée du pangolin, mammifère insectivore accusé un temps d'être à l'origine de l'épidémie de Covid-19, elle n'en reste pas moins inquiétante : les animaux carnivores seraient des "réservoirs à maladies" susceptibles de muter et de déclencher des épidémies.

"49% des espèces carnivores sont porteuses d'un ou de plusieurs agents zoonotiques uniques"

En février 2021, l'OMS - Organisation mondiale de la Santé - dévoilait un rapport mettant en lumière le risque élevé d'introduction et de propagation du Covid-19 à partir des élevages d'animaux à fourrure. Mais selon des chercheurs de l'Université de Cambridge, ce risque s'étendrait plus largement aux animaux carnivores.

Clare Bryant, auteure principale de l'étude explique que "49 % de toutes les espèces de carnivores (vison, chien, chat...), soit la plus forte proportion de tous les genres de mammifères, sont porteuses d'un ou de plusieurs agents zoonotiques uniques", c'est-à-dire des facteurs susceptibles d'engendrer le développement d'une maladie infectieuse et de passer de l'animal à l'Homme ou de l'Homme à l'animal.

(..)

Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs se sont penchés sur le système immunitaire de ces animaux. En observant l'évolution des gènes de l'inflammation des carnivores, les scientifiques ont remarqué que trois gènes essentiels pour la santé intestinale ont progressivement perdu leurs fonctions chez l'espèce.

Si ces gènes fonctionnaient, ils seraient en capacité de produire des complexes protéiques - inflammasomes - afin de déclencher une réponse inflammatoire et combattre les agents pathogènes. "L'absence de ces gènes fonctionnels favorise la capacité des agents pathogènes à se cacher sans être détectés chez les carnivores, à muter potentiellement et à se transmettre, devenant un risque pour la santé humaine", explique Clare Bryant.

Mais c’est en consultant l’étude de F. Zoelzer, AL Burger AL, PW. Dierkes, Unraveling differences in fecal microbiota stability in mammals: from high variable carnivores and consistently stable herbivores (Anim Microbiome. 2021 Nov),

que vous trouverez toutes les informations relatives aux différents germes pathogènes. Les auteurs indiquent ainsi avoir :

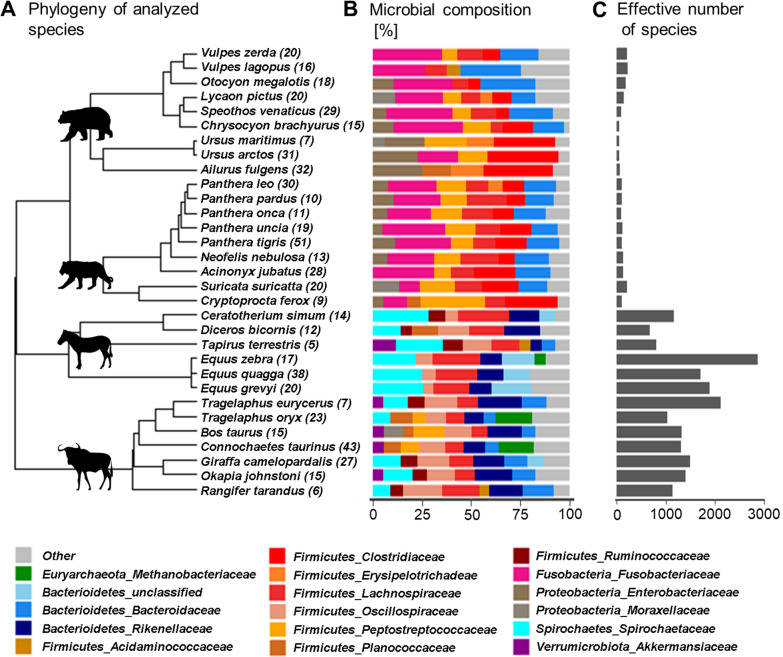

trouvé des différences significatives dans la cohérence de la composition du microbiote et dans la diversité microbienne fécale entre les espèces de carnivores et d'herbivores. Alors que le microbiote des Carnivora est très variable et incohérent au sein des espèces et entre elles, les Perissodactyla et les Ruminantia présentent moins de différences d'une espèce à l'autre. En outre, les familles bactériennes peu abondantes présentent des fluctuations plus importantes dans le microbiote fécal que les familles très abondantes.

(…)

Nous avons trouvé des différences significatives entre les herbivores et les carnivores dans la composition microbienne (…) les quatre principales familles bactériennes chez tous les herbivores sont les Spirochaetaceae (Moyenne ± écart-type : 15,3 ± 9,0%), les Lachnospiraceae (15,3 ± 5,8%), les Rikenellaceae (14,5 ± 4,4%) et les Oscillospiraceae (12,4 ± 4,3%) (Fichier additionnel 2).

(…)

Outre ces quatre grandes familles, nous avons identifié des Bacteroidaceae chez de nombreux ruminants (10,2 ± 3,4%) et une bactérie non cultivée p-251-o5 de l'ordre des Bacteroidales chez les Perissodactyla (9,7 ± 7,7%), en particulier chez les zèbres de Grévy (20,3%). Les autres familles bactériennes telles que Tanerellaceae, Erysipelotrichaceae, Clostridiaceae, Fusobacteriaceae et Enterobacteriaceae constituent en moyenne moins de 5% du microbiote chez toutes les espèces d'herbivores.(…)

Fusobacteriaceae est la famille bactérienne la plus dominante chez les espèces Carnivora, présente en moyenne dans 23,2 ± 7,1 % de tous les Feloidea et dans 22,38 ± 13,1 % de tous les Canoidea. Cependant, au sein des Canoidea, cette famille est peu abondante chez les pandas roux et les ours bruns, puisqu'elle constitue moins de 5 % du microbiote fécal de ces deux espèces. La distribution des Clostridiaceae (15,9 ± 10,1 %), la deuxième famille dominante au sein des Carnivora, est en moyenne similaire pour les Feloidea (15,2 ± 5,8 %) et les Canoidea (16,6 ± 13,0 %)…

Nous vous laissons poursuivre la lecture en anglais sachant que les extraits ci-dessus ont été traduits via deepl.

Futura sciences revient aussi sur les risques et mentionne :

Les matières fécales sont donc une source importante de recontamination de l'environnement et des animaux. Une étude a permis de retrouver des Escherichia coli O157:H7 sur des mouches (3,3 %), sur des oiseaux (0,5 %), des fèces de chevaux (1,1 %) ou même de chiens (3,1 %). Chez les bovins, un seul gramme d'excréments peut contenir jusqu'à 100.000 E. coli O157:H7. On retrouve également ces pathogènes chez de nombreux autres animaux tels que les porcs, les volailles et même chez les pigeons.(.. ;)

Pour Listeria monocytogenes, 10 à 30 % des bovins, ovins, porcins et poulets hébergent la bactérie. On la retrouve chez plus de 40 mammifères et divers autres animaux tels que les campagnols ou les oiseaux. Les volailles et autres oiseaux sauvages sont les principaux réservoirs de Campylobacter jejuni. Mais il en existe d'autres tels que les bovins, les porcins, les petits ruminants, et même les chats et les chiens. Les staphylocoques ne sont pas en reste puisqu'ils sont portés, entre autres, par les bovins, ovins, caprins, volailles, chevaux, chiens, chat et les pigeons.

Enfin, l’Académie de médecine liste les principaux parasites dont voici un bref extrait :

Chez les carnivores domestiques, la diversité des parasites intestinaux est très grande, même dans les pays tempérés. Ces parasites appartiennent au sous-règne des protozoaires (coccidies et Giardia duodenalis surtout), au règne des champignons (

Candida albicans ), aux classes des nématodes (ascarides, strongles, anguillules et spirures) et des cestodes (Mésocestoïdidés, Taeniidés, Dilépididés et Diphyllobothriidés surtout). Si l’on restreint l’analyse aux nématodes et aux cestodes, les principales espèces transmissibles à l’homme en France métropolitaine sont les ascarides Toxocara canis et Toxocara cati et les cestodes Dipylidium caninum , Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis .

Ascarides parasites de carnivores domestiques

Les ascarides sont des parasites de l’intestin grêle, fréquemment observés chez l’homme (en milieu tropical), les carnivores domestiques, les ruminants, les porcins

(…)

Les cestodes parasites des carnivores domestiques sont très nombreux. Les animaux s’infestent en ingérant des larves contenues dans de la viande ( Taenia ovis ), des abats (

(…)

Echinococcus multilocularis est un parasite habituel du renard ...

Pour approfondir la question, nous vous laissons aussi parcourir l’étude suivante :

Kobayashi R, Nagaoka K, Nishimura N, Koike S, Takahashi E, Niimi K, Murase H, Kinjo T, Tsukahara T, Inoue R., "Comparison of the fecal microbiota of two monogastric herbivorous and five omnivorous mammals", Anim Sci J. 2020 Jan-Dec;91(1).

L’odyssée des graines

L’odyssée des graines