Quelles sont les "offres multimodales" proposées dans les ports français ?

Question d'origine :

Bonjour

Quelles sont les "offres multimodales" proposées aujourd'hui dans les ports français et qui fonctionnent bien ? Pourquoi sommes nous en retard par rapport aux autres places portuaires européennes alors que la France dispose d'une façade maritime importante ? La multimodalité est-elle un outil efficace pour accéler la transition écologique des transports ?

Merci

Réponse du Guichet

L'offre multimodale existe dans plusieurs ports français. Cependant, d'après un rapport d'information, "les ports pâtissent d'une absence de vision à long terme de l'État, qui se caractérise par un manque de transversalité dans les politiques publiques". Pour Les Echos, ce retard serait dû à des problèmes de coût. Le transport multimodal serait efficace pour la transition écologique car il diminue les émissions de gaz à effet de serre.

Bonjour,

Selon l'article Le transport combiné du Ministère de la Transition écologique et du Ministère de la Transition énergétique,

La France dispose aujourd’hui de nombreux terminaux, situés notamment dans les grandes métropoles et les ports maritimes pour répondre à la demande de transport du secteur économique. Aujourd’hui en France, 49 terminaux de transport combiné sont utilisés : 13 fluviaux, 27 ferroviaires et 9 trimodaux. 23 sont privés et 26 sont publics (SNCF Réseau, Ports).

Sur ce même site, à noter ces définitions données par le glossaire Terminologie en transports combinés qui distinguent quelque peu le transport multimodal du transport intermodal et du transport combiné :

TRANSPORT MULTIMODAL :

Acheminement d’une marchandise empruntant deux modes de transport différents ou plus.TRANSPORT INTERMODAL :

Acheminement d’une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, et sans empotage ni dépotage.TRANSPORT COMBINÉ :

Transport intermodal dont les parcours principaux, en Europe, s’effectuent par rail, voies navigables ou mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux, par route, sont les plus courts possible.

Parmi ces offres multimodales dans les ports français en métropole et dans les départements d'outre-mer, on compte :

- Dunkerque, qui "confirme sa place de premier port multimodal français".

- Haropa port est le quatrième port nord-européen. Il regroupe "les ports du Havre, Rouen et Paris [et] constituent le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine »." Il propose "des solutions multimodales, attractives et écologiques intégrées depuis les façades maritimes du Havre et de Rouen jusqu'au cœur de Paris et de la Seine amont, ainsi que dans toute la France".

- "Nantes Saint-Nazaire Port joue un rôle majeur pour l'attractivité du Grand Ouest. Il est le 4e grand port métropolitain et 1er port de la façade atlantique française. Il est à "la fois plate-forme multimodale internationale, outil industriel de développement économique et aménageur du territoire."

- Le Port de La Rochelle, "Plateforme logistique multimodale et véritable poumon économique régional, [...] 5e Grand Port maritime français."

- "Bordeaux Port Atlantique, point de convergence d'un réseau de communication dense et multimodal."

- Marseille Fos, dont le report modal est au coeur de son projet stratégique.

- Le Grand port fluvio-maritime - Martinique semble également proposer une offre multimodale d'après Mappy mais l'adresse du site indiquée sur la page du Ministère de la Tansition écologique et du Ministère de la Transition énergétique ne fonctionne pas. Nos autres tentatives de connexion au site ont également échoué.

- Le Grand Port Maritime de La Réunion.

D'après l'ouvrage La France et la mer : les enjeux de la puissance économique d'Hubert Bonin, 2022, Dunkerque serait le "leader emblématique de la multimodalité" :

Dans le Nord-Ouest, Calais (avec 39 millions de tonnes de trafic en 2020) se spécialise dans les relations trans-Manche : il investit en 2021-2022 dans un port adapté aux flux de poids lourds et de conteneurs livrés par les "autoroutes ferroviaires" connectant le maritime au rail jusqu'en Espagne, en Italie ou en Allemagne.Toutefois, deux champions dominent dorénavant l'économie portuaire française, tous deux sur la "façade atlantique" de l'Europe du Nord-Ouest : Le Havre et Dunkerque. Chacun dispose d'un hinterland varié, riche et étendu, et bien desservi. La construction du nouveau canal reliant la Seine au Nord reflète la vitalité des réseaux de flux du Nord-Ouest. [...] "Troisième français, le port de Dunkerque est réputé comme port de "grands vracs" destinés à ses nombreuses implantations industrielles. Il s'illustre également sur d'autres segments tels le roulier transmanche sur la Grande-Bretagne, les conteneurs, les fruits... Classé septième port du Range nord-européen qui s'étend du Havre à Hambourg, il est aussi le premier port français d'importation des minerais et de charbon ; premier port français pour l'importation de fruits en conteneurs ; premier pôle de fret ferroviaire français, deuxième port français pour les échanges avec le Grande-Bretaghne ; premier port fluvial" de la région Nord-Pas de Calais-Picardie.

Concrètement, un plan d'action ambitieux a été mis en œuvre au tournant des années 2010 ; il vise à augmenter les volumes de transport terrestre massifié et à maintenir ainsi à un niveau élevé la part modale du fret non routier dans l'acheminement des marchandises. Le recours accru aux modes de transports alternatifs s'appuie notamment sur la signature en mars 2009 d'un nouveau contrat de progrès unissant Dunkerque-Port, Voies navigables de France (VNF, entité créée en 1991), le SPEM (Syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes) et l'Union maritime & commerciale, et la conclusion d'une convention de partenariat entre Réseau ferré de France (RFF, devenu SNCF Réseau en 20015) et Dunkerque-Port.

Et Le Havre, avec Haropa s'est réinventé :

Une plateforme multimodale de dernière génération a été livrée au Havre en 2015 pour favoriser le report modal sur le rail et le fluvial et industrialiser les flux ; mais son trafic reste insuffisant pour amortir la dépense ; et, surtout, les professionnelsestiment que les liaisons ferroviaires vers l'amont s'avèrent défaillantes, faute d'un réseu suffisamment efficace vers l'hinterlanbd pour le fret.

Sur les raisons du retard de la multimodalité des ports français, en 2009, L'Usine Nouvelle indiquait :

En France, les ports ont pris un énorme retard sur leurs concurrents européens. Outre les problèmes sociaux, ils sont parfois sous-équipés en termes d'infrastructures de transport et de logistique. Des mesures d'urgence s'imposent.

Voici ce que rapporte en 2016, un article des Echos, Débuts difficiles pour le terminal multimodal du port du Havre :

Le succès du transport ferroviaire ne se décrète pas. Même quand l'Etat s'entête. En construisant le terminal à conteneurs Port 2000 au Havre, l'Etat a fait l'économie d'une écluse ouvrant le bassin aux barges fluviales. Résultat, une centaine de millions d'euros en moins sur un chantier alors évalué à 660 millions d'euros. Cela n'empêche pas Port 2000 de remporter succès sur succès, mais il lui manque toujours cet atout qu'ont ses concurrents d'Anvers, Rotterdam ou Hambourg : un accès fluvial permettant de transborder à bas coût des conteneurs entre les navires de mer et les bateaux fluviaux. Sur la partie « terrestre » du trajet, ils répondent en effet aux exigences de coût et d'empreinte carbone des industriels. Les bateaux automoteurs qui ont fini par décrocher des autorisations spéciales pour entrer par la mer à Port 2000 répondent difficilement à ce besoin, et 90 % des conteneurs prennent la route.

Nouvelle tentative en 2008 avec un projet à 299,6 millions d'euros, resté dans les cartons. Les grands corps de l'Etat reprennent alors le dossier et inventent « la plus grande plate-forme multimodale de France ». Pour 137 millions d'euros, dont 120 millions d'argent public, cette curiosité technique repose sur un système de navettes ferroviaires pour collecter les conteneurs sur les quais. Arrivés sur la plate-forme, ils sont déchargés puis rechargés sur une barge ou partent par le train vers un large éventail de destinations. Le même système doit fonctionner dans l'autre sens pour les conteneurs qui vont prendre la mer.

Le projet suscite les critiques de professionnels locaux dont les volumes de trafic justifient le recours aux barges. La communauté portuaire se divise mais le gouvernement tient bon. De retard en retard, l'installation ouvre progressivement au premier semestre 2015. Las ! Son exploitant, Le Havre Terminal Exploitation, dépose son bilan dès le 23 octobre. Il regroupe pourtant des acteurs très expérimentés comme Naviland Cargo, Greenmodal Transport, Logiseine ou Novatrans qui ont pris des engagements de trafic. Bien qu'il soit assorti d'une autorisation de poursuite de l'activité, ce dépôt de bilan entraîne le départ d'investisseurs privés dans la société qui détient les installations. Le Grand Port Maritime du Havre se retrouve seul propriétaire.

Dans un rapport d'information du 1er juillet 2020, publié sur le site du Sénat, "les ports pâtissent d'une absence de vision à long terme de l'État" :

Si les GPM souffrent de phénomènes économiques globaux, ils pâtissent également des insuffisances de la politique de transport et de logistique de fret et en particulier d'un retard dans l'adaptation au trafic massifié de conteneurs en Europe. Le rapporteur constate que les différentes réformes entreprises au cours des vingt dernières années n'ont pas encore permis aux GPM de devenir la principale porte d'entrée maritime en Europe .

En outre, le nombre très important de rapports publiés ces dernières années - dont quatre rapports parlementaires en 2016, trois rapports d'axes en 2018 et un rapport réalisé par l'IGF et le CGEDD en 2018 - qui tendent tous à montrer des résultats décevants, des occasions manquées mais aussi des potentialités à exploiter, révèlent une inertie préoccupante de l'État . Alors que les gouvernements successifs disposaient de constats bien établis et de pistes de solution, la mise en oeuvre d'une stratégie de reconquête ne s'est jamais véritablement produite.

Malgré des évolutions positives dans la période récente (stratégie portuaire de 2013, France Logistique 2025, plateforme France Logistique, annonce d'une nouvelle stratégie portuaire à venir en 2017), les ports pâtissent d'une absence de vision à long terme de l'État , qui se caractérise par un manque de transversalité dans les politiques publiques.

Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser :

Les grands ports français seront-ils au cœur du renouveau ?, La Jaune et la Rouge, revue de la communauté polytechnicienne, 2014

Les ports face à la transition écologique, Mer et Marine, 2022, consultable en ligne via Europresse pour les abonnée·es de la la BML

Les ports à l'heure de la logistique décarbonée, Le Journal de la Marine Marchande, no. 5117, 2021, consultable en ligne via Europresse pour les abonnée·es de la la BML

Le Premier ministre esquisse une nouvelle stratégie portuaire, Téma, 2017, dernière mise à jour en mars 2023

Le fret ferroviaire normand prend de la vitesse, Le journal des entreprises, 2023, consultable en ligne via Europresse pour les abonnée·es de la la BML

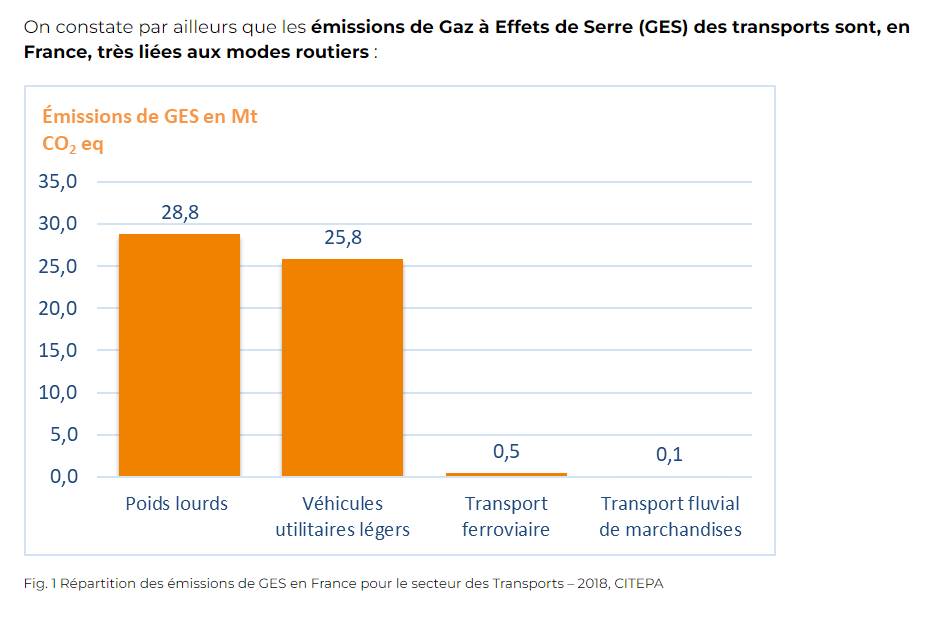

Enfin pour répondre à votre dernière question, la multimodalité est-elle un outil efficace pour accélérer la transition écologique des transports ?, le guide méthodologique Information CO2 des prestations de transport publié en 2012, du Ministère de la Transition écologique et du Ministère de la Transition énergétique indique que,

en France, le secteur des transports qui constitue un enjeu majeur en matière de consommation des ressources d’origine fossile (en particulier le pétrole), est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. En effet, en 2010 en France Métropolitaine, 36,5 %4 des émissions de CO2 et 27,3 % des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux activités de transports.

A ce sujet vous pourrez en apprendre davantage en lisant Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports publié sur le portail notre-environnement et sur le site de l'INSEE.

Selon L'Officiel des Transporteurs, n°2965 du 15 mars 2019,

S’il y a un secteur qui a pris toute sa part en faveur de la transition écologique et énergétique et ce, depuis fort longtemps, c’est bien du transport combiné dont il s’agit.

«Notre secteur représente chaque année plus d’un million de camions en moins sur les routes de France et donc un million de tonnes de CO2 économisées sur notre territoire. Et notre potentiel de développement est important, sa progression étant deux fois supérieure à celle du fret conventionnel», explique Dominique Denormandie du GNTC. Surtout et avec la mise en œuvre d’un pré et d’un post-acheminement routier au gaz, tel que celui pratiqué par les Transports Jacquemmoz, par exemple, le transport combiné rail-route peut proposer un transport 100% écologique. Un argument que Jean-Claude Brunier défend en assénant : «qui mieux que le transport combiné fera la transition écologique ? Nous avons les solutions, il faut les mettre en œuvre».

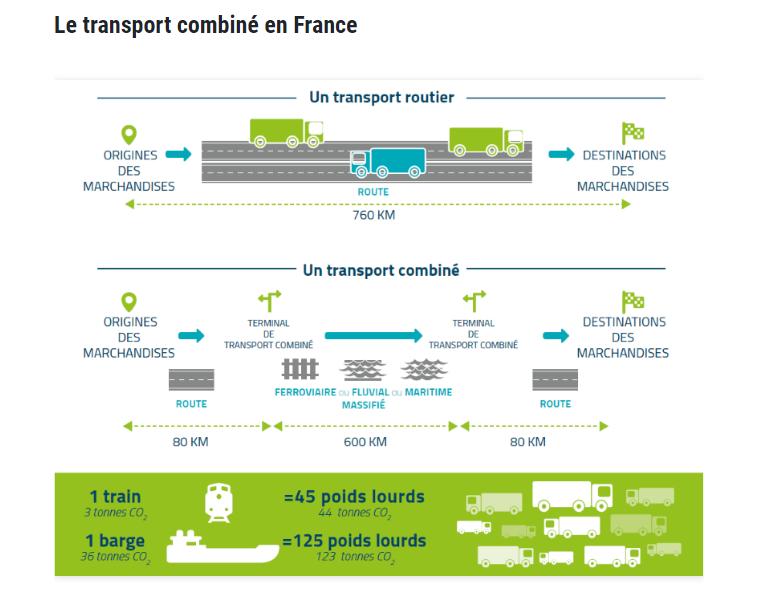

Grâce à une infographie publiée toujours sur le site du Ministère de la Transition écologique et du Ministère de la Transition énergétique, nous constatons qu'un train qui émet 3 tonnes de gaz à effet de serre (CO2) est équivalent à 45 poids lourds dégageant 44 tonnes de CO2. Une barge dégageant 36 tonnes de CO2 équivaut à 125 poids lourds qui émettent 123 tonnes de CO2.

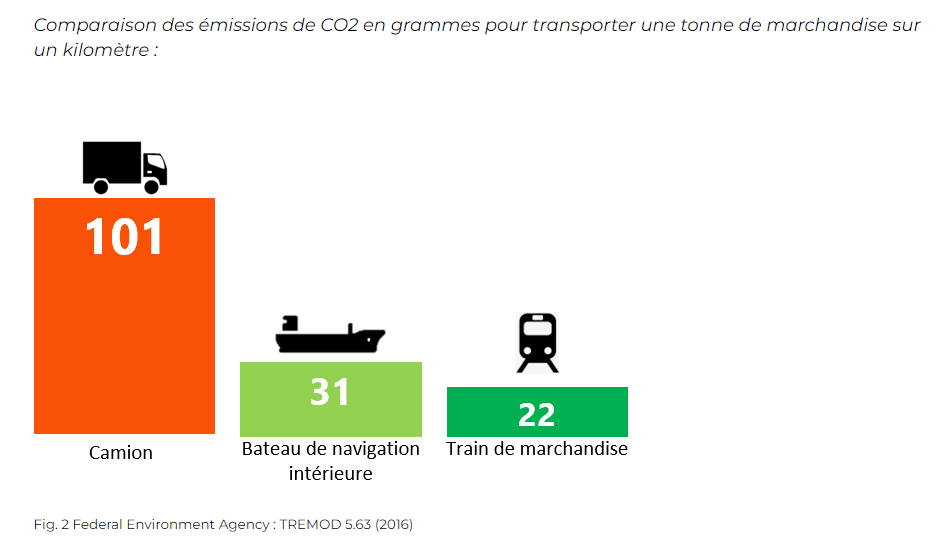

D'après Talan, groupe de conseil en innovation et transformation, le transport combiné devrait améliorer l'empreinte carbone. Il "fait l’objet d’un regain d’intérêt. Plus écologique, il répondrait aux défis du transport de demain". Les infographies présentes sur leur site sont elles aussi assez parlantes :

Ces documents confirment bien que le transport multimodal est efficace pour la transition écologique car il diminue les émissions du gaz à effet de serre.

Bonne journée.

La dette de l’Etat en 10 définitions

La dette de l’Etat en 10 définitions