Pourquoi est-ce que les super-héros nous obsèdent et existeront-ils un jour ?

Question d'origine :

Bonjour,

Je rêve de super-héros depuis des nuits et j'aimerais savoir pourquoi les super-héros font-ils autant partie de la culture populaire alors que tout cela n'est qu'invention ?

Peut-on utiliser le terme "super-héros" pour un humain ayant réalisé un acte héroïque ?

Pensez-vous qu'un jour, les super-héros existeront-ils réellement ?

Mes amitiés

Réponse du Guichet

L'imaginaire collectif est rempli d'inventions, la propension au réel ne garantit pas forcément l'adhésion aux divers sujets explorés dans les œuvres. Les super-héros mélangent d'ailleurs des éléments surnaturels tout en conservant des éléments de récit extrêmement terre à terre. Leur célébrité ne date pas d'hier, elle est aujourd'hui le résultat d'une popularité fluctuante depuis l'avant-guerre. Le terme "super-héro" nous semble mal pouvoir qualifier un humain, en ce qu'il possède un aspect transcendant l'humain, en son sémantisme même. Il nous est malheureusement difficile de prédire si les super-héros existeront, mais nous pouvons avancer quelques éléments en nous basant sur ce que nous savons déjà d'eux.

Bonjour,

Il convient premièrement de définir la notion de super-héro. Ces derniers sont des figures si ancrées dans notre imaginaire collectif qu'il n'est pas forcément aisé et spontané de dresser leur cadre sémantique. Qu'est-ce qu'un super-héro ? Le Robert, Larousse et le CNRTL accordent leur violons sur un portrait type : il s'agit d'un héro de bande dessinée, doté de pouvoirs extraordinaires. Certaines définitions s'étendent jusqu'à préciser un domaine d'activité pour les superhéros, à savoir "protéger une partie ou une population entière sans défense face aux menaces qu'il ou elle affronte" (pour Larousse). Le Robert dépasse de son côté le medium originel de la BD ou du Comic et opte pour un "personnage fantastique doué de pouvoirs surhumains". Malgré la définition concise, peut-être pouvez-vous déjà entrapercevoir que la notion est bien plus chargée de sens que ces quelques lignes trouvées dans les dictionnaires laissent paraître.

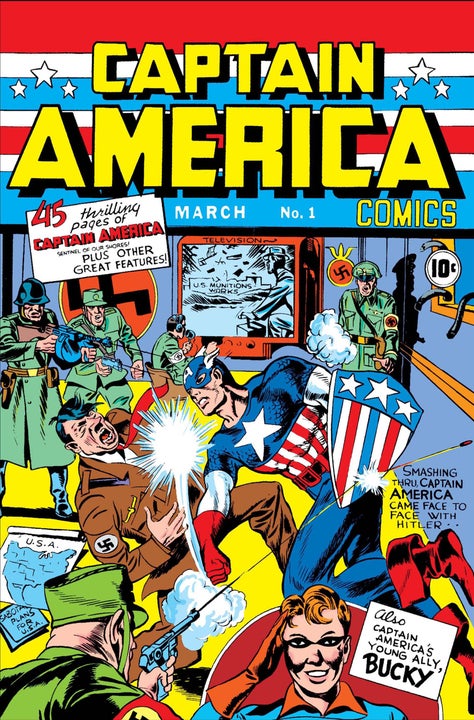

Les superhéros tels que nous les connaissons aujourd'hui sont nés à l'aube de la première Guerre Mondiale. En 1938, c'est Superman qui inaugure son premier vol chez Action Comics, écrit par Jerry Siegel sous le crayon de Joe Shuster. Les super-héros au sens moderne du terme naissent avec lui, ce qui marque le début de leur âge d'or. Batman suivra en 1939, Captain América et Flash en 1940. Tous les super-héros que nous connaissons aujourd'hui sont nés au fil des années depuis la création de Superman. Ces premiers justiciers aux pouvoirs surnaturels affichent une moralité simple et directe, ils combattent les criminels et les menaces qui s'abattent sur la population, comme le souligne la définition dans le Larousse. En de termes très caricaturaux -et entendons nous, ces mêmes super-héros sont assez fréquemment des caricatures : il suffit de penser une seconde à Captain America- ces derniers sont dépeints comme les "gentils" qui s'opposent aux "méchants". Leur sens de la morale a d'ailleurs été utilisé pendant la seconde Guerre Mondiale, durant laquelle on pouvait retrouver ces derniers en train d'affronter le régime nazi. Cette représentation est allée jusqu'à mettre en scène Captain America (encore lui) assénant un coup de poing à Adolf Hitler.

Cette moralité, vastement partagée par grand nombre d'habitants du monde, est un des vecteurs qui poussaient les lecteurs à s'identifier à ces œuvres. Aujourd'hui les mœurs ne sont plus les mêmes et les héros sont bien plus complexes moralement, nous y reviendrons.

Attardons-nous quelques instants avant de d'explorer la popularité des super-héros, sur le terme fondateur qu'est le "héros". En quoi est-il différent d'un super-héro ? Si nous nous concentrons sur l'origine de ce premier, on trouve une définition très éclairante dans l'ouvrage de Marie-France Patti : Le héros, une fiction, un idéal (editions in Press, 2020) :

D'un point de vue étymologique, le terme héros vient d'un substantif du grec ancien "eroes" qui signifie ardeur, élan, assaut. Le verbe correspondant "eroè", traduit, par jaillir faire irruption, comporte l'idée d'une action à la fois soudaine et soutenue. La figure du héros trouve son origine dans l'antiquité grecque. Hésiode (VIIIe siècle avant J.-C.) raconte l'histoire mythique qui conduit des dieux aux hommes. Car, selon la mythologie grecque, ce ne sont pas les dieux qui ont créé la nature et les hommes, mais, à l'inverse, la Nature les aurait engendrés tous les deux. Pour ce qui est des héros, ils appartiennent à une catégorie d'êtres vivants intermédiaire entre les dieux et les hommes. En effet, ils sont toujours le fruit de l'union amoureuse entre un dieu ou déesse et un ou une mortelle. (...) Dotés de pouvoirs exceptionnels, ils restent néanmoins des êtres mortels.

Le sens originel de ces figures semble donc se rapprocher de ce que nous qualifions aujourd'hui de super-héro. Ces derniers possèdent des pouvoirs exceptionnels nous dit Marie-France Patti, tout comme les super-héros de maintenant. L'aspect transcendental est déjà indéniable. Alors pourquoi un glissement sémantique ? L'hypothèse la plus plausible est que le mot "héros", à force d'être employé, a probablement perdu du sens : c'est ce qu'on appelle l'érosion sémantique. Le suffixe super- est venu opérer une recharge sémantique : redonner un sens supplémentaire au mot. Situation cocasse cela dit, le sens fraichement et contemporainement redonné semble être le même que celui de son origine mythologique. En réalité, quelques différences de taille surviennent dans la juxtaposition directe : Les héros de la mythologie ne faisaient pas toujours le bien, et les Romains et les Grecs n'étaient pas encore très friands de Comics. Selon Patti, ce qui distingue le héro aujourd'hui, c'est qu'il se met en danger au service des autres. Les super héros sont simplement des héros qui se mettent en danger au service des autres, avec un petit bonus : leurs super-pouvoirs.

Pourquoi les super-héros sont-ils si populaires ?

Maintenant que le cadre est bien fixé, tentons d'y voir plus clair concernant les raisons d'une telle popularité. Nous nous appuierons sur livre de Marie-France Patti que nous venons de citer, mais aussi de celui de Vincent Brunner : Les super-héros, un panthéon moderne (Robert Laffont, 2017), deux ouvrages extrêmement pertinents concernant la relation que nous avons avec ces figures "post-mythologiques".

Il faut premièrement se rendre compte, comme nous le dit Brunner que les super-héros ne datent pas d'hier. Les anciens héros figuraient dans la mythologie ; la religion a aussi eu ses héros (pourrait-on qualifier les saintes figures de héros religieux ?), et c'est aujourd'hui au tour des super-héros. Les héros sont le reflet d'une époque et d'une culture (Cf. le paragraphe plus haut sur Captain America contre les Nazis). Nous avons tenté de réunir plusieurs points qui nous semblent expliquer leur popularité, au moins partiellement.

Comme nous le disions précédemment, les héros ne datent pas d'hier. C'est on ne peut plus vrai pour certains comme Thor, Flash, Odin ou même Wonder Woman, qui ont directement été empruntés à la mythologie Romaine, Grecque ou Nordique ! Les ailes sur le casque de Flash et Captain America viennent de celui de Mercure. Loki et Thor sont tous deux issus du folklore mythologique Nordique etc... Vincent Brunner expose clairement ces liens à la page 29 de son ouvrage. La mythologie jouit d'un statut d'inépuisable source d'inspiration, et aussi de popularité, bien que descendante au fil des siècles (et c'est normal). Ces super-héros sont bâtis sur des objets créatifs et des inventions déjà populaires et ancrés dans notre imaginaire collectif, et parfois même dans notre inconscient collectif.

L'identification directe, plus ou moins consciente est elle-aussi un colossal facteur de cette popularité. Nous le mentionnions déjà avec Captain America, à qui toute la population pouvait s'identifier pendant la guerre. Plus tard, Spiderman, ou plutôt Peter Parker, peut servir de modèle d'identification à beaucoup d'adolescents : c'est un jeune adulte un peu perdu et peu sûr de lui-même, amoureux d'une fille à qui il n'ose à peine parler. Brunner continue d'exposer brillamment ce raisonnement : en 1966 est créé le personnage de Black Panther, "quelques mois avant que le mouvement contestataire du même nom soit fondé" écrit-il, Tony Stark (Iron Man) doit lutter contre l'alcoolisme etc... L'éclatement des valeurs morales et des certitudes manichéennes (qui est aussi décrit par Marie-France Patti à la page 96 de son ouvrage "le Héros") mène indéniablement à une propension d'identification bien plus haute pour tout le monde, que les mœurs issues de cet éclatement soient positives ou négatives. La moralité du monde devient plus complexe, elle le devient donc aussi chez les super-héros. Captain America, le numéro 1 des patriotes ira même jusqu'a devenir Nomad, le super-héros apatride pendant 4 numéros, par défiance envers son gouvernement, à cet époque en plein scandale du Watergate. C'est bien Stan Lee et Jack Kirby (Marvel Comics) qui feront apparaître le plus de héros nuancés à cette époque, nous dit Vincent Brunner.

Certains processus psychologiques décrits par Patti catalysent aussi cette identification. Nous vous en avons choisi trois.

Le complexe d’œdipe, phase normale de l'enfance trouve son paroxysme dans certaines œuvres de super-héros, beaucoup de figures sont confrontées à leur père, et parfois de manière pour le moins ultra-violente. On pense notamment à Omni-Man et Invincible dans le Comic éponyme.

L'auto-engendrement constitue aussi une phase phare de la vie d'un héros. Bien souvent ce dernier doit se construire lui-même, en sacrifiant beaucoup. Cet aspect en opposition avec son entourage trouve une finalité dans l'intériorité des personnages. Il est aisé de voir en quoi cet élément fait écho à la vie d'un jeune adulte, Patti nous dit : "l'adolescent est comparable au héros, car il a ce même désir de se détacher de ses parents pour acquérir son indépendance et jouir de son autonomie, cela comporte des embûches, des angoisses, des moments de grande solitude intérieure, et d'errance (...)" (Le Héros, p.91).

Enfin, la poursuite de l'idéal est aussi un moteur de cette identification. Tout adolescent, toute personne, pour se construire, se réfère, tend à observer des figures avec une forte identité, des modèles. Encore une fois, il nous est ici assez aisé de comprendre en quoi les super-héros peuvent remplir ce rôle, haut la main. (Le Héro, p.93)

Enfin, et pas des moindres, les médias/images jouent aussi un rôle primordial. L'ère de la communication et de la surconsommation dans laquelle nous vivons s'est emparé de ce phénomène des super-héros (car, oui, ils plaisent au foules !). Les films, jeux-vidéos, BD, Comics, nous balancent énormément d'images de ces super-figures. Ils existent aussi en jouet, sur nos vêtements etc... Cette omniprésence contribue à renforcer leur popularité déjà bien installée.

En somme, les super-héros proviennent de notre inconscient, ils deviennent un mythe qui obsédera des générations comme l'ont fait les héros de la mythologie. Peu à peu, ces mythes seront inconsciemment attachés à notre imaginaire. Il s'agit ici d'une boucle : le héro sort de l'inconscient pour devenir un objet, et il y rentre à nouveau en tant que mythe. Peut-être ceci explique pourquoi vous en rêviez avant d'avoir posé cette question !

Les Actes héroïques ne définissent pas leur accomplisseurs comme des super-héros :

Par essence, un super-héros est un homme ou une femme, un être doté de pouvoir extraordinaires. Une personne humaine ne peut donc par définition pas être décrite comme un super-héro, du moins pour l'instant. Malgré la racine commune du mot, les caractéristiques restent bien distinctes. Si nous prenons l'exemple des trois étasuniens qui ont arrêté un terroriste dans le train Thalys en 2015, bien que surentrainés, ces militaires de réserves n'ont pas de pouvoir surnaturels, en ce sens, ils ne peuvent pas être qualifiés de super-héros.

Assisterons-nous à une érosion du terme super-héros comme l'a connu le mot "héros" ? Difficile à dire avec ne serait-ce qu'une once de certitude. Quel autre préfixe pourrait alors se glisser devant ? "Hyper-héros" ? Nous vous laissons le loisir de penser à ces éventualités.

Verrons-nous un jour des super-héros ?

Malheureusement, nous n'avons pas non plus de super-pouvoirs au Guichet du Savoir, nous ne somme pas non plus sujets au don divinatoire. Il nous est par conséquent impossible de savoir si nous verrons un jour des super-héros arpenter nos villes (ou nos cieux). Les expériences constituant la genèse des super-héros semblant bien souvent scientifiques, nous vous conseillons d'éviter tout accélérateur à particule ou d'abondants matériaux radioactifs. Vous serez probablement arrêtée avant de toute manière.

Plus sérieusement, quelques questions peuvent se poser en matière d'IA et d'augmentation d'humaine. Certains super-héros comme Cyborg par exemple, ne disposent pas de pouvoirs surnaturels mais sont augmentés cybernétiquement. Ces réalités restent bien sûr très éloignés de l'état actuel de notre technologie mais peuvent tout de même être considérées. Cela étant dit, une civilisation dans laquelle beaucoup de personnes disposent de cette technologie très avancée serait finalement constituée de beaucoup de super-héros, ce qui, par conséquent, réduirait leur statut peut-être jusqu'à leur en faire perdre celui de super-héro, justement. Cyborg est exceptionnel en ce qu'il dispose d'une telle technologie à une époque ou personne d'autre ne peut en jouir. Pareil pour l'IA et les implants cérébraux, parfois fantasmés par des artistes illustrateurs et scénaristes.

Références utilisées :

Marie-France Patti : Le Héros, un mythe, une ficton, un idéal (In Press, 2020)

Vincent Brunner : Les Super-héros, un panthéon moderne (Robert Laffont, 2017)

Emmanuel Pasquier : Le coeur et la machine, Théorie des super-héros (Editions Matériologiques, 2017)

Pour plus de lectures nous vous conseillons :

Watchmen (Alan Moore) : un univers dans lequel les super-héros ne peuvent plus légalement exercer leur activité après une loi passée par Nixon. Un univers sombre dans lequel la toute puissance des super-héros est remise en question.

Top10 (Alan Moore) : Dans cette oeuvre, chaque habitant de Neopolis possède des super-pouvoirs ! Le comic suit les agents d'un commissariat qui tentent de maintenir l'ordre dans une ville ou tout le monde peut rivaliser avec nos super-héros connus du grand public.

Black Hammer (Jeff Lemire, Urban Comics, 2017) Des super-héros mystérieusement enfermés dans une campagne profonde d'Amérique, contraints de vivre en colocation et surtout, vivre comme des humains normaux ! Une brillante parabole sur l'implication de l'existence même des super-héros dans un monde qui pourrait mieux se porter sans eux.

Bonne journée,

Young Hearts

Young Hearts