En campagnes au 19è siècle, quel impact a eu la modernisation des techniques de meunerie ?

Question d'origine :

Bonjour,

Je m'intéresse à l'évolution des meuneries en France au cours du XIXe siècle. J'aimerais savoir comment la modernisation des techniques de meunerie, notamment l'introduction des moulins à cylindres et des standards de qualité et d'hygiène, a transformé le paysage économique et social des communautés rurales françaises, où les moulins traditionnels jouaient un rôle central.

Merci pour vos éclaircissements sur ce sujet.

Réponse du Guichet

Nouveau siècle, nouvelles mœurs... La disparition progressive des moulins changea le paysage mais pas tant que ça la vie des ruraux du XIXème siècle. Ce sont les paysans qui furent en réalité les plus touchés par les changements provoqués par l'industrialisation.

Bonjour,

Présent depuis l’Antiquité, le moulin transforme le grain en farine : il nourrit donc permet la vie, c’est ce qui a fait de lui une machine à la fois mystique et régulière, quotidienne. C’est un objet fort d’images, de représentations, d’imaginaires, de symboliques. Qui n’a pas déjà entendu parler des moulins de Don Quichotte ou entonné la célèbre comptine « Meunier, tu dors » ?

Pour cause, outre son origine ancienne et attestée, le moulin fait partie du paysage. Il est omniprésent, tout aussi présent que l’église ou le château. Ainsi, on chante, on dessine, on écrit sur le moulin. Son image, enracinée dans l’imaginaire collectif, fut et est encore un symbole, un archétype de ce qu’on a nommé « civilisation » (dans son acceptation large), chose qui semble difficile à concevoir aujourd’hui à l’heure des hautes technologies et des intelligences artificielles.

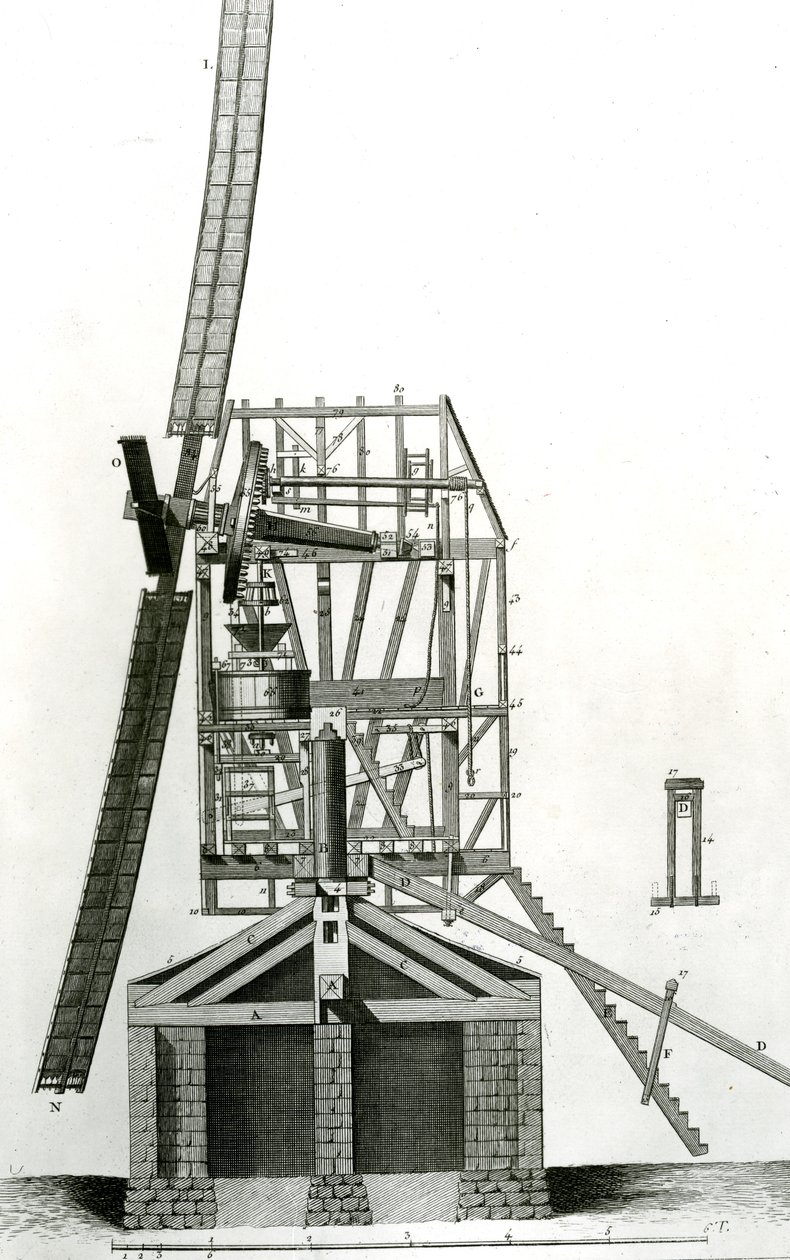

Le moulin est donc un reflet de la société, de son évolution, son développement. Depuis César jusqu’au XVIIIème siècle, le moulin qu’il soit à vent ou à eau ne se transforme guère. Il fonctionne par ce même principe : une meule de pierre fixe appelée « gisante » reçoit par taquet le grain qui est ainsi écrasé par une meule de pierre tournante que l’on a nommé « courante ».

L’implantation de ces machines découle du système féodal qui instaura que le moulin, tout comme le four, soit « banal ». C’est-à-dire que le seigneur devait le mettre à disposition de tous les habitants de son fief en échange d’un paiement. Ainsi, à la fin du XVIIIème siècle, le moulin n’a subi que de petites transformations : amélioration des meules en les rendant plus proportionnelles, nettoyage du grain, perfectionnement du blutage (séparation de la farine et du son). Mais les seigneurs ont un monopole technologique considérable de plus en plus contesté : moulins mal entretenus ou peu nombreux pour une démographie grandissante, prix du grain et de la banalité qui augmentent facilitant alors la fraude… C’est un aspect qui sera au cœur des revendications et des cahiers de doléances lors de la Révolution. Un premier pas est fait avec la suppression des droits féodaux dans la nuit du 4 août 1789. Puis, confirmé par le décret du 17 juillet 1793 qui supprime définitivement la banalité, le moulin devient alors propriété du meunier sans l’intermédiaire d’un seigneur, souvent avare, et donc son affranchissement lui permet alors enfin de le faire évoluer afin d’être encore plus performant. Comme en témoigne l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, le moulin regagne de l’intérêt : de vrais manuels de meunerie se développent. Ainsi, il faut donc attendre la fin du XVIIIème siècle pour qu’une vraie évolution notable se fasse.

Cette libéralisation du moulin permet également sa multiplication, son développement accru auprès des cours d’eau mais aussi une concurrence entre meuniers : l’âge d’or du moulin débute. Il s’équipe au début du XIXème siècle d’une bluterie et subit aussi l’influence de la « mouture à l’anglaise » où une seule roue suffit à faire tourner le mécanisme en entier. Avec l’essor de la révolution industrielle en Angleterre et les nouvelles découvertes techniques qui en résultent, comme celle du moteur à vapeur, le moulin se perfectionne : de nouveaux moteurs hydrauliques sont inventés, les engrenages sont améliorés, des roues parfois ajoutées. Il est de plus en plus grand. Ainsi, en 1784 fut utilisée pour la première fois à Londres la locomotive à vapeur de James Watt pour la fabrication de la farine. Elle mettait alors en mouvement 12 paires de meules en même temps.

Tout le long du XIXème siècle, ces évolutions techniques provoquent à contrecoup le déclin du moulin à vent. En effet, l’énergie éolienne étant une énergie de nature irrégulière, très difficilement contrôlable (d’où le fait qu’il y eu peu de moulins à vent dans certaines régions françaises comme à l’Est) on remarque alors un affaiblissement assez constant de son utilisation au détriment du moulin à eau dont la machine à vapeur ne fait qu’améliorer les performances. En 1841, le constructeur Pierre-Théophile Berton tente d’améliorer le rendement des moulins à vent en changeant leurs ailes : leur toile est remplacée par des planchettes articulées reliées à un mécanisme commandé depuis l’intérieur du moulin. Néanmoins cela ne suffira pas à détrôner la puissance grandissante des moulins à eau. Les moulins à vent ne sont utilisés plus qu’en petite quantité pour des services de proximité, dans de petites communautés villageoises. La fin du siècle sonne leur disparition.

C’est alors que le moulin à eau domine le paysage de la fabrication de farine jusqu’à la fin du XIXème siècle. Pour cela, deux innovations essentielles ont lieues.

D’abord, l’amélioration des roues verticales. Elles sont modernisées en étant produites en fer. Plus légères mais aussi plus grandes, elles permettent une force hydraulique supérieure. En France, c’est le polytechnicien militaire Jean-Victor Poncelet qui perfectionne en 1825 la roue en fer en y ajoutant un déflecteur permettant de concentrer le flux hydraulique et donc sa force. En 1858, Alphonse Sagebien dépose le brevet pour une roue permettant de fonctionner dans les basses chutes d’eau. On l’a appelée « roue vanne ». Elle possède de nombreux avantages comme le fonctionnement en aval. Elle est donc plus puissante et donne donc un meilleur rendement. A ces perfectionnements de la roue il faut ajouter l’amélioration des moteurs hydrauliques avec l’invention du moteur à turbine qui a grandement contribué à l’augmentation de la puissance des moulins à eau.

Enfin, la deuxième invention majeure est celle du moulin à cylindres. Inventé dans les années 1860 en Autriche-Hongrie, les cylindres métalliques remplacèrent peu à peu les meules de pierre. Allant de pair, l’invention du plansichter (tamis superposés oscillant grâce à un moteur) ont permis un gain considérable de temps et un rendement nettement supérieur dans l’opération du blutage de la farine. Mis en vitrine à l’exposition universelle de Paris en 1878, le moulin à cylindres pris son essor dans les années 1880.

En France, c’est Constantin Périer qui après avoir étudié les machines de Watt tenta d’en exporter le modèle. Apparaissent alors les premières « minoteries », c’est-à-dire les premières industries meunières (toute production de grande taille ou à visée industrielle). Dans ce système, les meules de pierre sont alors remplacées par les broyeurs en fonte, actionnés par des moteurs à vapeur. Cette transformation majeure permis alors de produire de plus grandes quantités de farine et aussi une meilleure qualité du produit fini. A noter toutefois qu’il faut attendre le début du XXème siècle pour que le modèle de la minoterie s’impose réellement en France. Peu à peu, les petits moulins disparaissent, faute de concurrence. En 1896 on comptait 37 051 moulins en fonctionnement. En 1931, il n’en reste plus que 14 470. Ainsi, dès 1900, on peut considérer la fin de l’existence des moulins traditionnels et le début de l’industrialisation de masse de la meunerie. Ce changement fut synonyme des débuts d'une nouvelle société à tendance capitaliste.

Karl Marx dans Le Capital écrit d'ailleurs :

L'histoire des moulins à grains permet de suivre pas à pas le développement du machinisme en général. En Angleterre, la fabrique porte encore le nom de mill (moulin). En Allemagne, on trouve ce même nom mühle employé dans les écrits technologiques des trente premières années de ce siècle pour designer non seulement toute machine mue par des forces naturelles, mais encore toute manufacture qui emploie des appareils mécaniques. En français, le mot moulin, appliqué primitivement à la mouture des grains, fut par la suite employé pour toute machine qui, mue par une force extérieure, donne une violente impression sur un corps, moulin à poudre, à papier, à tan, à foulon, à retordre le fil, à forge, à monnaie, etc.

Avec ces évolutions techniques, le métier de meunier n’a cessé d’évoluer depuis le XIXème siècle. Sous l’Ancien Régime, il ne bénéficie pas forcément d’une bonne réputation car il attire les convoitises. Le meunier est un personnage important, il garde et fait fonctionner le moulin par son savoir-faire unique. Il est payé par le seigneur en nature avec la farine qu’il produit. De fait, il peut s’enrichir facilement mais on lui impute aussi une réputation de voleur. On dit qu’il prélève plus que ce qui lui est dû, les cahiers de doléances à la Révolution en témoignent. Par ailleurs, il est dans la société villageoise, un petit notable. Il travaille pour le seigneur mais le côtoie également. C’est pour toutes ces raisons qu’on se méfie de lui. Après la Révolution, le meunier est propriétaire de son moulin ce qui a tendance à transformer l’imaginaire autour de lui. Il devient alors un membre, tout comme les autres, de cette société rurale dont le défi est de s’adapter aux changements produits par le XIXème siècle.

Il faut noter que le pain est l’alimentation de base d’une société qui est à 80% rurale au début du siècle. La libéralisation des moulins et leurs progrès techniques provoquent une multiplication de leur nombre. La profession de meunier reste donc florissante avant de décliner à la fin du siècle. C’est un métier qui se transmet de génération en génération. On souligne donc l’existence de dynasties familiales de meuniers. Toutefois, avec le développement des nouveaux moteurs et des minoteries qui automatise et améliore la productivité par une mécanisation croissante, le métier est sur le déclin à l’aube du XXème siècle. Les meuniers ont du mal à faire face à la concurrence de ces rendements supérieurs au leur d’autant plus que leurs moulins traditionnels demandent beaucoup plus d’entretien. De même, les charpentiers de moulin se firent plus rares alors qu’ils furent nécessaires pour entretenir lesdits moulins. Par ailleurs, la législation n’aide pas à maintenir les petits moulins : d’abord des impôts sont fixés sur les moulins qui ne fonctionnent pas ou peu, puis, l’État fixe en 1935 une quantité maximale de grain à moudre par moulin.

Beaucoup de meuniers se rendirent alors compte que leur activité n’était plus rentable ni suffisante pour vivre d’autant plus que les pratiques de consommation changèrent avec les nombreuses disettes du début du siècle ainsi que le développement de l’industrialisation. Ainsi, une partie de la population acheta dès lors du pain directement prêt à consommer à la boulangerie plutôt que sa farine. De rares meuniers tentèrent alors de lier l’activité meunière avec la boulangerie afin d’éviter la concurrence avec ceux-ci mais cela ne suffit plus et leur activité reste en déclin… Néanmoins, nombre de meuniers surent se réinventer grâce à la possession de leur savoir-faire, beaucoup travaillèrent même en minoterie. Les plus aisés ont même pu en établir.

Toutefois, en dépit de ces changements, il faut souligner que le meunier n’est pas forcément un acteur de premier plan au sein de la communauté villageoise. De fait, il n’est pas un marqueur visible de ces grands changements du XIXème siècle. En effet, le meunier n’est en réalité qu’un intermédiaire entre l’agriculteur qui produit le grain et le consommateur et/ou boulanger qui exploite la farine. Par conséquent, la diminution de ce métier n’a pas eu un impact outre mesure sur la vie rurale du XIXème siècle. Ce sont d’avantage les agriculteurs et tous les exploitants de la terre qui ont subi de plein fouet les mutations du XIXème siècle avec la fin de la société féodale, les débuts de l’industrialisation et de la capitalisation de l’agriculture ainsi que l’émergence d’une certaine urbanisation. Les paysans, cœur de la vie rurale, furent donc les plus durement touchés.

Voici quelques indications de lecture pour creuser plus amplement le sujet :

Le site de la Fédération des Moulins de France

Histoire de l'énergie hydraulique : moulins, pompes, roues et turbines de l'Antiquité au XXe siècle, Pierre-Louis Viollet, Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 2005.

Le moulin à vent et le meunier dans la société traditionnelle française, Claude Rivals, éditions Serg, 1976.

Moulins : maîtres des eaux, maîtres des vents, Jean Bruggeman, éditions Rempart Desclée de Brouwer, 1997.

Du moulin à l'usine : implantations industrielles du Xe au XXe siècle, sous la direction de Sylvie Caucanas et Rémy Cazals, édition les Audois, 2005.

La mémoire des gens de la terre : 1789-1914, Jean-Marc Moriceau, éditions Tallandier, 2023.

Terres mouvantes : les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation : 1150-1850, Jean-Marc Moriceau, éditions Fayard, 2002.

Les paysans français d'Ancien Régime : du XIVe au XVIIIe siècle, Emmanuel Le Roy Ladurie, éditions du Seuil, 2015.

En vous souhaitant de bonnes lectures ! :)

Méditerranée

Méditerranée