Notre mémoire et nos perceptions sont-elles trompeuses ?

Question d'origine :

Est-ce que la mémoire et la perception que nous avons des choses nous refletent plus nous-mêmes que la réalité? Est-ce que la mémoire et la perception que nous avons des choses sont sélectives et reconstitutives? Donc pourrait-on on dire que notre mémoire et notre perception ne sont pas vraiment fidèles à la réalité vraie mais refletent plus nos propres préjugés, croyances, affects etc?

Réponse du Guichet

La mémoire est une fonction mentale éminemment complexe dont l'activité, sujette à de nombreuses variables, concourt à construire une représentation subjective du monde et de notre identité.

Outre le délai de rétention et la nature des informations mémorisées, de nombreuses autres variables (comme la dimension émotionnelle, l'interaction inné/acquis) viennent moduler le travail de la mémoire et, in fine, la construction de nos souvenirs, de nos connaissances, et même de notre identité. Ainsi, de nombreuses recherches se développent aux frontières des neurosciences et des sciences humaines et sociales.

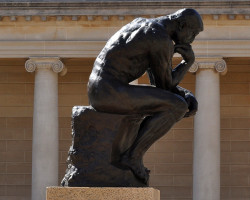

Pour de nombreux écrivains et philosophes, comme Platon ou Proust, la mémoire et la perception constituent la fondation théorique et philosophique de leurs œuvres. Pour le premier, il faut se méfier de nos sens trompeurs : le monde sensible, contrairement au monde intelligible, est synonyme du monde des illusions et des préjugés. Pour le second en revanche, la quête de l'identité passe par la mémoire sensible, la mémoire involontaire, la seule authentique qui peut nous révéler notre moi profond permanent par delà la multiplicité de nos moi changeants et superficiels.

Bonjour,

Vous vous demandez si la mémoire et la perception que nous avons des choses, sont vraiment fidèles à la réalité ou au contraire reflètent nos propres préjugés, croyances, affects etc ?

La mémoire, qui s'étudie à travers le prisme de la psychologie et des neurosciences, est une fonction mentale complexe dont l'activité repose sur trois phases : l'encodage, le stockage et la récupération des informations. Francis Eustache, chercheur français en psychologie, définit en effet la mémoire comme suit dans son article publié dans l'Encyclopédie universalis :

De prime abord, la mémoire renvoie à une représentation de notre passé. Cette courte phrase élude en fait de nombreuses facettes d’une fonction mentale éminemment complexe. En termes de mécanismes de fonctionnement, la mémoire est une construction composite qui permet d’encoder (ou enregistrer), de stocker (ou consolider) et de récupérer (ou rappeler) des informations (ou toutes autres formes de représentations ou de comportements).

Les processus d'encodage, de stockage et de récupération des informations ne sont pas analogues d'une situation à l'autre. Nous pouvons enregistrer des informations de façon délibérée ou parfois sans en avoir conscience. Les informations stockées sont toujours transformées et remaniées en fonction de facteurs multiples comme les facultés biologiques mais aussi les aspirations du sujet. Enfin, la récupération de la mémoire peut être intentionnelle, se faire à l'insu du sujet (on pense ici à la madeleine de Proust) ou être convoquée pour les situations de la vie quotidienne (conduire, comprendre les mots, prendre une décision). Ces nombreuses autres variables viennent moduler le travail de la mémoire et, in fine, la construction de nos savoir-faire, de nos souvenirs, de nos connaissances, et même de notre identité, tant celle-ci est dépendante de notre mémoire.

Dans l'article précité, Eugène Eustache démontre la complexité de ces processus :

Ainsi, concernant la phase d’encodage, un individu peut faire des efforts délibérés pour enregistrer des informations, dans le cas, par exemple d’un étudiant qui prépare un examen. Dans nombre d’autres situations et lors de nos actes de la vie courante, nous enregistrons des informations sans effort, et sans même parfois avoir conscience de solliciter notre mémoire. Il s’agit dans ce cas d’un encodage incident. [...]

La phase de stockage renvoie elle aussi à des situations très diverses, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les délais de rétention. Ainsi, l’information peut n’être maintenue en mémoire que pendant quelques secondes ou minutes, le temps de réaliser une tâche en cours, alors que, dans d’autres cas, un événement sera conservé en mémoire durant la vie entière. Les termes de stockage ou de consolidation sont toutefois trompeurs, car ils pourraient laisser entendre que les informations sont conservées à l’identique, comme dans une bibliothèque ou dans le disque dur d’un ordinateur. Il n’en est rien : ces informations sont toujours transformées et remaniées, en fonction de facteurs multiples, notamment les indices externes qui favorisent la récupération, mais aussi les connaissances plus générales, les objectifs et les aspirations du sujet.

La récupération en mémoire s’opère également sous des formes très diverses. Si l’on retrouve notre étudiant le jour de l’examen, celui-ci fait un effort délibéré de mémoire pour se remémorer son cours suivi tout au long de l’année. L’acte de mémoire est ici qualifié d’intentionnel et d’explicite et, de surcroît, il demande des efforts pour récupérer le maximum de contenus. Dans beaucoup d’autres situations, l’individu récupère les informations de façon beaucoup plus aisée, parfois à son insu, sans même avoir conscience de faire appel à sa mémoire. Il en est ainsi quand un lieu, comme une maison ou un paysage, nous met dans un certain état d’esprit – joie, tristesse… – ou nous fait penser à des personnes que nous avons connues à une période particulière de notre vie ou encore à d’autres que nous n’avons pas croisées depuis longtemps. Nous faisons aussi appel à notre mémoire, ou à une forme de mémoire, quand nous écoutons une mélodie, quand nous comprenons les mots du langage, quand nous conduisons notre voiture, quand nous cherchons à résoudre un problème et même quand nous nous projetons dans l’avenir pour anticiper une situation plus ou moins plausible, ce qui est un atout précieux pour prendre des décisions. [...]

La construction de notre identité est ainsi dépendante de notre mémoire. En effet, elle permet à l’individu de voyager mentalement dans le temps et dans l’espace, d’interagir avec un monde qu’il essaie de comprendre, d'en construire une représentation passée et future. La dimension émotionnelle amplifie les représentations en mémoire, mais le vécu d’événements traumatiques peut au contraire conduire à des dysfonctionnements comme dans le trouble de stress post-traumatique. De nombreuses recherches se développent ainsi aux frontières des neurosciences et des sciences humaines et sociales : à ce sujet, nous vous conseillons la lecture de l'ouvrage La mémoire, entre sciences et société dirigé par Francis Eustache et paru en 2019.

Citons d'autres recherches :

Documents sur la mémoire, issus des collections de la BmL

Rey, A. (2012). Psychologie cognitive expérimentale : "Comment percevons-nous et portons-nous attention aux différentes composantes du monde ? Comment fonctionne notre mémoire ? Comment s’organisent nos activités langagières et de raisonnement ? La psychologie cognitive vise à comprendre la manière dont nous prenons connaissance du monde au sein duquel nous évoluons. Elle cherche à décrire et à expliquer le fonctionnement de nos activités mentales de perception, d’attention, de mémorisation, de langage et de raisonnement".

Serge Nicolas, La mémoire - 2e éd., Les Topos, 2016 : "Composante importante du cours de psychologie cognitive, la mémoire fait l'objet, dans cette nouvelle édition actualisée, d'une synthèse très pédagogique sur les principales composantes du thème : fonctionnement, structures, pathologies".

Paul Ricœur, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, L'Ordre philosophique, 2014 : "L’ouvrage comporte trois parties nettement délimitées par leur thème et leur méthode. La première, consacrée à la mémoire et aux phénomènes mnémoniques, est placée sous l’égide de la phénoménologie au sens husserlien du terme".

Fabien Mathy, Apprentissage, Chunking et Capacité de la Mémoire chez l’Adulte, HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, 2011

Serge Tisseron, Memento : La mémoire modifiée par le désir, Cerveau & Psycho, 2016

Régis Meyran, Vers une anthropologie de la mémoire, Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 2008

Platon, à travers le mythe de la Caverne, pose la question de la distinction entre monde sensible (monde des illusions, des préjugés, du déni de la réalité) et monde intelligible. Selon le philosophe, il faut se méfier de nos sens trompeurs qui nous donnent une perception trompeuse de la réalité.

Platon utilise l’allégorie de la caverne pour illustrer la distinction entre monde sensible et monde intelligible : la caverne représente le monde sensible, qui est un monde des apparences. À l’extérieur se trouve le monde intelligible, le monde des idées et de la vérité. Platon s’attaque ici aux idées reçues : il ne faut pas croire ce que perçoivent nos sens et la quête vers la connaissance ultime, celle du Bien, est difficile à cause des convictions et des préjugés dont les hommes font preuve.

L'allégorie décrit une scène où des prisonniers vivent enchaînés à l'intérieur d'une caverne depuis leur naissance. Ils sont assis dos à l'entrée de la caverne, de sorte qu'ils ne voient que le mur en face d'eux. Derrière eux, entre l'entrée de la caverne et les prisonniers, il y a un mur où des personnes passent en portant des objets, éclairés par une lumière extérieure. Les ombres de ces objets sont projetées sur le mur en face des prisonniers. Pour ces derniers, les ombres sont la seule réalité qu'ils connaissent. Ils donnent des noms et des significations aux ombres, croyant qu’il s’agit du monde réel. Ils sont ignorants de l'existence du monde extérieur, de la lumière du soleil et des objets réels qui produisent les ombres.Un jour, l’un des prisonniers est libéré et conduit vers la sortie de la caverne. Il est ébloui par la lumière du soleil et a du mal à croire ce qu’il voit. S’il persévère, il comprendra que ce qu’il a vu depuis sa naissance n’est qu’illusion. Il pourra alors retourner dans la caverne pour apporter la connaissance à ses semblables. Cependant, il est possible que ces derniers refusent de le croire.

Source : Que signifie l'allégorie de la caverne selon Platon ? (Géo Magazine)

Lire à ce sujet Le mythe de la caverne aujourd'hui : ce que Platon dit de nous / coordination Rémi Astruc et Alexandre Georgandas, 2015

Arrêtons-nous un instant sur la Madeleine de Proust :

Lorsque le narrateur goûte la madeleine trempée dans le thé que sa mère lui offre un triste jour d’hiver, il est envahi par une sorte d’extase mystérieuse, et il accède au monde de Combray dans son authenticité : "Et comme dans ce jeu ou les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plonges s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé" (Source : A la recherche du temps perdu / Marcel Proust, 1919). Il faudra près de trois mille pages, avant que le secret de la madeleine, l’explication du bonheur qu’elle procure au narrateur lui soient révélés, ainsi qu’à nous, dans Le Temps retrouvé, dernier tome de La Recherche.

La thématique de la "mémoire involontaire" offre à Proust la fondation philosophique de son roman : opposée à la mémoire volontaire, à la mémoire de l’intelligence ou de la tête, c’est la mémoire de l’intuition, de la sensation et du corps. En effet, la quête de son identité passe non par la mémoire volontaire dépersonnalisée mais par la mémoire sensible, la seule authentique qui peut nous révéler notre moi profond permanent par delà la multiplicité de nos moi changeants et superficiels.

Dans À la recherche du temps perdu, Proust est, en réalité, à la recherche de son identité, de son moi profond et véritable. Pour ce faire, il s'isole du présent dans le but de se retrouver dans le passé. Cependant, la résurrection du passé, qui doit lui apporter le salut éperdument recherché, n'est pas le produit de la mémoire volontaire. Cette forme de mémoire, fonction de l'évocation objective et "quasi-dépersonnalisée", n'a pas, au dire de Proust, le don de nous représenter le passé dans sa plénitude totale. Dès lors, elle ne saurait le conduire au moi profond, dont elle ne pourrait lui donner qu'une image factice et tronquée. En revanche, la mémoire authentique, selon Proust, est la mémoire involontaire, qui est liée à l'actualité de notre vie par la plus mystérieuse des intimités. Et même, à l'en croire, cette mémoire aurait une fonction métaphysique précise, qui serait de nous révéler notre moi profond, de faire émerger, à la surface de la monotonie de notre présent, notre « essence ». C'est que, pour Proust, le souvenir involontaire n'est pas, en réalité, quelque chose qu'on a, mais bien quelque chose qu'on est. Son rôle n'est pas seulement de fixer des événements écoulés, mais de nous exprimer nous-même, d'affirmer, par delà la multiplicité de nos moi changeants et superficiels, l'identité et la permanence d'un moi authentique et profond.

Source : Nature et fonction de la mémoire dans À la recherche du temps perdu / Jacques J. Zéphir, La Revue Philosophiques, 2007

Voir également le film en ligne Le temps retrouvé

Lire Le temps sensible [Livre] : Proust et l'expérience littéraire / Julia Kristeva, 1994

Continuer la réflexion en podcasts :

Podcast France culture, Les nouvelles vagues,consacrée à la mémoire en 5 épisodes :

Épisode 1/1 : Usage politique des mémoires (13 juin 2016)

Épisode 2/1 : Retrouver la mémoire : nouvelles expérimentations (14 juin 2016)

Épisode 3/1 : Madeleineproject.fr, une mémoire recomposée en réseau (15 juin 2016)

Épisode 4/1 : Documenter la mémoire des lieux (16 juin 2016)

Épisode 5/1 : Carte Blanche spéciale Mashup (17 juin 2016)

Le Podcast : Mémoire, dis-moi qui je suis : une série de douze épisodes sur la mémoire proposée par l'Observatoire B2V des Mémoires

N'hésitez pas à consulter le site web La semaine de la Mémoire et les replay de la semaine 2023.

Enfin, à l'occasion de la Semaine du cerveau, la Bibliothèque municipale de Lyon organise une conférence, intitulée Histoire de la réalité : quelques points de vue croisés entre arts et sciences, et qui aura lieu le mardi 11 mars de 18h30 à 20h30 sur le site Part-Dieu (30 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon) :

Le monde est-il vraiment tel que nous le voyons ? La réalité est-elle la même pour tout le monde ?

De tous temps, les arts et les neurosciences se sont passionnés pour le concept de réalité, fruit de perceptions et d’expériences personnelles, et que l’on voudrait pourtant universel. Cette conférence vous convie à la découverte de cet objet fascinant, et des tentatives des humains pour l’appréhender.

La conférence bénéficiera d’une traduction en langue des signes française. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Vous serez le bienvenu !

Bonne journée,

DANS NOS COLLECTIONS :

Ça pourrait vous intéresser :

Faut-il éviter de voir les choses de manière trop simpliste...

Gender Tech. Ce que la technologie fait au corps des...

Gender Tech. Ce que la technologie fait au corps des...