Qui a construit l'immeuble du 2 - 3 quai Maréchal Joffre ?

Question d'origine :

Bonjour,

Connaissez-vous le nom de l'architecte qui a construit l'immeuble du 2 - 3 quai Maréchal Joffre ?

L'année de construction serait 1865 et il aurait été construit pour Jean Bonnardel administrateur de la Cie Générale de navigation....

En vous remerciant par avance de toutes les précisions que vous pourrez m'apporter sur ce très bel immeuble,

J. Fié

Réponse du Guichet

Il s'agirait de Louis-Maurice-Antoine Bresson, architecte lyonnais élève de Chenavard.

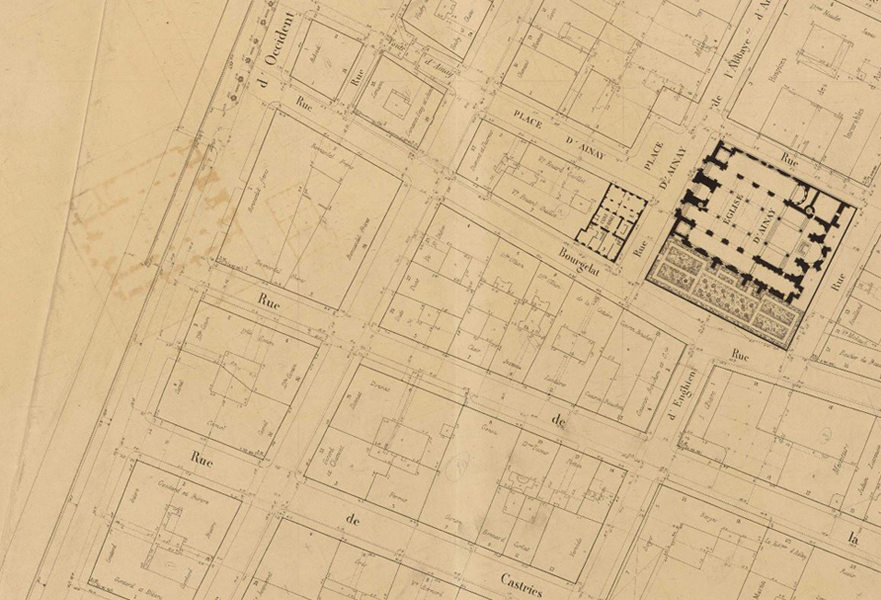

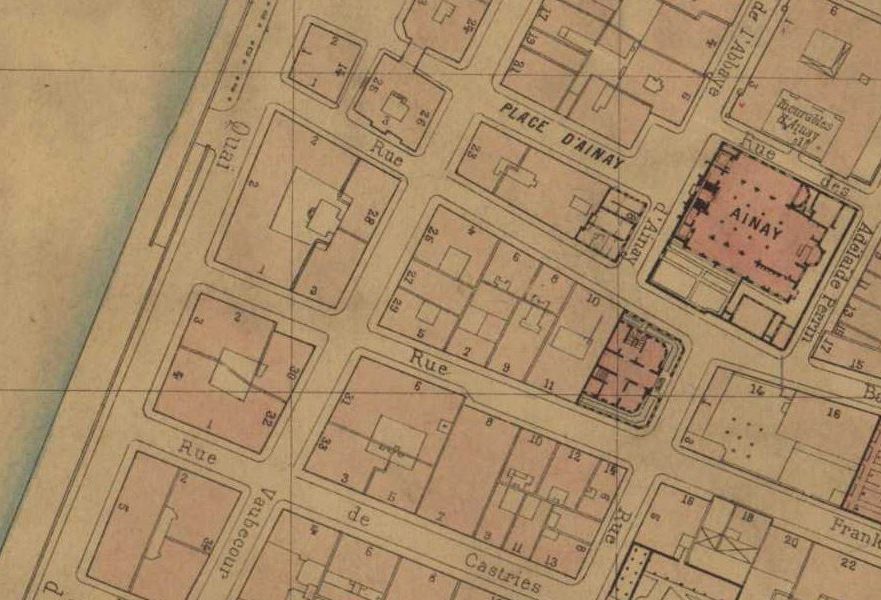

Avant de prendre son nom actuel de Maréchal-Joffre, le quai s'appelait quai d'Occident, minuscule portion de quai séparant le quai Tilsit du quai Rambaud. On peut en retrouver la physionomie en remontant les plans parcellaires lyonnais au fil des siècles. Voilà par exemple les plans respectifs de 1865, 1890, 1905 et 1995.

On constate pour commencer que les Bonnardel possédaient déjà la parcelle sur le plan de 1865 (information confirmée par la suite de nos recherches), mais qu'entre ce plan et le suivant, le bâtiment a visiblement été reconstruit : le plan au sol n'est plus du tout le même. Nous n'avons par ailleurs pas trouvé la date de construction du nouvel immeuble, survenue d'après votre question en 1865 (mais selon quelle source ?) On voit également que d'un seul numéro au XIXème siècle, l'îlot d'immeubles adoptera deux numéros au cours du XXème siècle. Sur le plan de 1890, les Bonnardel sont toujours indiqués comme propriétaires d'une partie du bâtiment.

Merci d'avoir attirer notre attention sur cette dynastie lyonnaise, qui fût en son temps l'une des plus riches de Lyon, et remonte assez loin dans le temps, toujours associée à l'activité qui les fit connaître : la navigation sur la Saône et le Rhône. Au milieu du XIXème, les Bonnardel possède une des plus grosses entreprises dans le domaine, dont les bateaux à vapeur fabriqués au Creuzot sont très novateurs, inspirés des immenses chalands naviguant sur le Mississipi. On trouve l'entreprise domiciliée au 2 quai d'occident en 1858 dans l'Annuaire général du Commerce et de l'Industrie, ou dans le Guide du voyageur de 1864 (et au numéro 1 en 1844 d'après une réclame d'époque) :

1864 - pour un genre de pompe dite pedi projeteur 1213o Le certificat d'addition dont la demande a été déposée le 21 janvier 1865 au secrétariat de la préfecture du département du Rhône par le sieur Bonnardel Francisque, quai d'Occident, n°2 à Lyon, et se rattachant au brevet d invention de quinze ans pris le 2 mars 1864 pour un système de roues de bateaux à vapeur à palettes courbes.

source : Recueil des proclamations et arrêtes des représentans du peuple français, 1867

BATEAUX A VAPEUR SUR LE RHONE

LE CROCODILE - LE MARSOUIN - LE MISTRAL - LE SIROCCO - LA FOUDRE - L'OURAGAN - EOLE ET ZEPHYR

Ces Bateaux desservent Valence Avignon Beaucaire et Arles pour les voyageurs et les marchandises

BONNARDEL frères et Four, propriétaires Bureaux quai d'Occident, 1

source : Annuaire administratif et commercial de Lyon et du département du Rhône, 1844

D'après l'ouvrage La navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône : 1783-1863, c'est dès 1858, face au développement des voies ferrées, que des négociations auraient été entreprises pour la fusion des deux grandes sociétés de transport sur les fleuves, la Compagnie Générale de Navigation et la compagnie des frères Bonnardel, mais ce n'est que quatre ans après en 1862 qu'elle aboutira effectivement. Francisque Bonnardel demeure directeur de la nouvelle société, qui est domiciliée dans ses propres locaux (il semble qu'il habite également l'immeuble). Il est probable que ce soit à la suite de cette fusion que l'immeuble ait été rebâti. Sur les Bonnardel, on peut également se référer à l'article de Jean Bouvier "une dynastie d'affaires lyonnaise au XIXe siècle: les Bonnardel" paru dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine, juillet septembre 1955, p.185.

Pour résumer, reprenons la notice consacrée à la famille Bonardel dans l'ouvrage Les patrons du Second Empire, Lyon et le Lyonnais, qui insiste notamment sur la très grande fortune de la famille, et offre des justifications quant au standing de l'immeuble du 2 quai d'Occident :

La défense de la voie d'eau

L'entente avec le chemin de fer ayant échoué, les frères Bonnardel jouent leur avenir et leur destin sur la défense de la voie fluviale. Dès 1853, alors que le trafic du Rhône s'effrite, ils dénoncent leurs traités de correspondance avec le chemin de fer. Dans l'inquiétude générale, six sociétés de navigation lyonnaises (dont la Générale des bateaux à vapeur fondée par Breittmayer en juin 1829) fusionnent entre 1855 et 1857 pour former la Compagnie générale de navigation (officiellement autorisée par décret du 15 septembre 1858, elle exploite la moitié de la flotte de vapeurs en activité sur le Rhône). Les Bonnardel restent en dehors de l'opération et n'amorcent un rapprochement avec la CGN qu'en janvier 1858, avec une entente sur les tarifs et sur la nécessité de pouvoir concurrencer la voie ferrée. Néanmoins la concurrence des services persiste entre les deux entreprises.

Dans ces circonstances difficiles, Francisque se retrouve seul à la suite du décès de son frère (15/10/1861), dont il est le seul héritier. La CNG, dans une conjoncture très concurrentielle, ne sait comment utiliser un matériel pléthorique. Le regroupement de la batellerie rhodanienne s'accélère avec l'entrée de Bonnardel dans la CNG (à l'exclusion toutefois du service sur la Saône, aux mains d'une société Darbon, Vitton et Cie, fondée en novembre 1861, dont il possède la moitié du capital à titre de commanditaire). Francisque reçoit la moitié des 17 600 actions de la nouvelle société, en devenant ainsi le plus gros actionnaire et le directeur (traité sous seing privé, 29 septembre 1862). L'effet en est excellent sur la bourse.

À partir de là, s'ouvre une lutte incessante entre le directeur et son conseil d'administration: le premier, en effet, s'efforce d'appliquer à la CGN la rigueur gestionnaire appliquée dans sa propre entreprise : autofinancement, qui aboutit à développer les réserves plutôt qu'à distribuer de médiocres dividendes; stricte défense du monopole de navigation de la CGN; réduction drastique de la valeur des actifs (1858: 8 594 002 F; 1870: 4 499 920 F). À ce prix, l'entreprise vivote et réalise de modestes bénéfices.

En novembre 1869, Francisque vend pour moitié ses 8 800 actions à son gendre l'avocat Edmond Houitte de la Chesnaie, fils d'un commissaire de la marine de Saint-Malo, et à son fils Jean-Marie. L'année suivante, ce dernier devient administrateur de la CNG. En novembre 1878, lors du renouvellement de la société, Francisque le fait nommer à la présidence du conseil d'administration, dans lequel il introduit aussi quelques gestionnaires lyonnais réputés, tels Émile Ferrouillat et Émile Vautier (cf. leurs notices, infra). Il peut alors imposer au conseil d'administration les pertes de la navigation: le capital social est ramené de 8 800 000 F à 2 200 000 F, et une augmentation de capital de 400 000 F, en 1880, est entièrement souscrite par le fils Jean-Marie Bonnardel, à qui son père, âgé, a aussi laissé la direction de l'entreprise.

Les deux frères ont ainsi contribué par leur sens de la navigation fluviale et de la gestion des affaires à maintenir une navigation concurrentielle sur le Rhône. Francisque obtient même en avril 1864 un brevet d'invention pour «un nouveau système de roues de bateaux à palettes courbes », qu'il fait breveter dans les pays voisins.

Francisque Bonnardel meurt à Lyon, dans son domicile de la place Henri IV, le 18 octobre 1882. Moins que son frère Jean, qui a été premier adjoint au maire de Lyon de 1848 à 1852, membre de la chambre de commerce (depuis 1848) et chevalier de la Légion d'honneur (1849), il n'a brigué de charges publiques, ou de responsabilités extérieures à ses affaires. Ses opinions bonapartistes le privent, à la fin de sa vie, de la Légion d'honneur toujours convoitée. Assez curieusement, par mimétisme aristocratique, il cherche à transformer ses deux enfants en grands propriétaires fonciers, urbains et ruraux. Il a en effet constitué, parcelle après parcelle, depuis 1852, deux grands domaines dans l'Isère, autour de Chamagnieu, acheté des terrains et des immeubles dans les quartiers centraux de Lyon (rue Vaubécour, où sont ses bureaux, rue de la Reine, où habitent sa fille et son gendre, quai d'Occident, où réside ensuite son fils) et prêté de l'argent par obligations hypothécaires à des promoteurs (plus de 500 000 F à la société civile immoblière de Lyon entre 1865 et 1868) ou à des personnages influents (le sénateur comte d'Argout, ancien gouverneur de la Banque de France, l'ancien magistrat Louis de Marnas, qui vit retiré dans le Beaujolais). Le 29 mai 1880, il répartit ses terres et ses créances entre ses enfants : le domaine de Gonas (111 ha) à Pierrette-Antoinette et le domaine du Clozan (73 ha) à Jean-Marie. Il a déjà donné à sa fille, lors de son mariage, en février 1869, son domaine de Lasalle (Saône-et-Loire, 167 ha), et la propriété de la Mulatière héritée de son frère Jean.

Il laisse néanmoins la plus importante fortune que nous ayons relevée dans les archives lyonnaises, soit un total de 22 795 367 F. Comme son frère Jean est mort sans enfant, Francisque cumule donc la totalité de la fortune familiale, partagée ensuite entre ses deux héritiers. Les actions de la CGN n'y figurent pas, contenues probablement dans les « sommes aux mains de Jean Bonnardel » (3 284 120 F), on note aussi ses 6 475 actions du chemin de fer Paris-Orléans qui justifient l'octroi d'un siège d'administrateur. Jean-Marie Bonnardel garde la présidence de la CGN et y ajoute bientôt celle des chemins de fer de l'Ouest (dont son père possédait 901 actions: 625 000 F), du gaz de Lyon, des aciéries de Huta-Bankowa (Pologne) et des forges de la Kama (Russie), outre de nombreux postes d'administrateur (société des anciens établissements Cail, Lyonnaise de Dépôts). Naturellement, comme tant d'autres magnats de l'industrialisation, à la fin du siècle, il quitte Lyon pour Paris, où il décède en 1928, au 44, avenue des Champs-Élysées. Son biographe en fait un modèle de patron: « avec quel soin de père, il surveillait la naissance, la construction de chacun de ses remorqueurs, bateaux et chalands, dont il aimait à rappeler l'âge et les états de service. Surtout avec quelle satisfaction, il décidait des réparations et des transformations de ce matériel qu'il affectionnait (...) Aussi de quelle respectueuse affection l'entourait tout ce personnel de mariniers du Rhône qui voyait en lui l'incarnation même de la Compagnie».

SOURCES MANUSCRITES

Archives départementales du Rhône

- Archives notariales: 3 E 10704, 12327, 13138, 13400- 440, 14684, 25089, 25177. - Dossiers de Légion d'honneur: 1 M 248.

Enregistrement, mutations après décès: 39 Q21; 53 Q9; 53 Q 110.

SOURCES IMPRIMÉES

Notice sur la Compagnie Générale de Navigation HPLM, 1914.

BIBLIOGRAPHIE

BOUVIER (Jean), « Une dynastie d'affaires lyonnaise au XIX siècle : les Bonnardel », Revue d'histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1955, p. 185-205; CAYEZ (Pierre), 1979 et 1980; LE SUEUR (Bernard), La Grande Batellerie. 150 ans d'histoire de la Compagnie Générale de Navigation, XIX-XX, La Mirandole, Pont-Saint-Esprit, 1996, 165 p.

source : Les patrons du Second Empire, Lyon et le Lyonnais 2021, p. 59

Nous possédons également dans nos fonds un ouvrage sur la génération suivante des Bonnardel, incarné par Jean Bonnardel, mais en le parcourant en diagonale, nous n'avons pas trouvé d'indice qui pourrait orienter nos recherches, ce qui n'est pas surprenant puisque Jean n'était pas encore adulte lors de la construction de l'immeuble. Du même auteur, les Notes généalogiques sur la famille Bonnardel, à Condrieu et à Lyon sont tout autant inutiles dans le cadre de nos recherches puisqu'elles ne vont pas au delà de la fin du XVIIème.

Abandonnant finalement la piste des Bonnardel qui semblait ne nous mener nulle part, nous sommes tombé sur cette nécrologie, qui nous a valu un « moment eureka » alors même que nous pensions sortir bredouille de nos recherches :

NECROLOGIE

LOUIS-MAURICE-ANTOINE BRESSON

Le 27 avril 1893, mourait, dans sa septante-sixième année (il était né en 1817) l'excellent architecte et l'excellent homme, Louis Bresson. Jusqu'à ses derniers jours il a porté vaillamment son âge, et il y a seulement quelques semaines que nous recevions de lui une lettre qui témoignait de la rare puissance de sa mémoire et de toute la persistance de son activité intellectuelle. La mort l'a trouvé encore en pleine action.

Bresson est un nouvel exemple de ce que peut, dans notre société moderne, dont on se plaint tant, l'intelligence unie au travail, à l'esprit de suite, à l'exacte discipline des mœurs. Fils d'un entrepreneur et de bonne heure orphelin, il eut des commencements difficiles. A notre École de Saint-Pierre, il apprit d'abord le dessin, puis passa sous la direction de M. Chenavard, alors chargé de la classe d'architecture. Désireux de ne pas se présenter dans la carrière sans être muni de fortes études, il part pour Paris, entre dans l'atelier d'H. Lebas, où il passe deux ans et demi. En même temps qu'il se faisait recevoir à l'École des Beaux-Arts, il en était réduit, pour grossir ses minimes ressources, à donner des leçons de mathématiques (pour lesquelles il avait une aptitude spéciale) à des camarades plus moyennés, mais moins instruits; et à se faire sa blanchisseuse, en allant le dimanche laver philosophiquement son linge à la Seine. Une vieillesse heureuse récolta les fruits de la jeunesse laborieuse.

Revenu à Lyon à vingt-cinq ans, il fut d'abord employé chez son ancien professeur, M. Chenavard. Puis à vingt-sept ans il se marie et tente de voler de ses propres ailes.

Ce n'est pas chose aisée que de se former une clientèle au début d'une carrière d'architecte. Il nous semble voir encore Bresson en 1844 en son petit appartement vers le cours d'Herbouville, dans une rue qui s'appelait. je crois, rue Bonafous. La jeune madame Bresson, pour éviter les frais d'un employé, tenait le registre, dit bordereau, sur lequel les architectes transcrivent les comptes des entrepreneurs pour en opérer le règlement. La clientèle de Bresson, à ce moment, était, pour ainsi dire, une clientèle de quartier, et se composait principalement d'entrepreneurs et de petits propriétaires.

A Paris, en qualité de Lyonnais, il avait été le camarade de Bossan, encore bien que celui-ci appartint à l'atelier Labrouste. Bossan, à Lyon, était beaucoup plus en vue que Bresson (d'ailleurs excessivement modeste et qui prenait volontiers une attitude effacée). Or, Bossan allait commencer l'édification du chœur et du clocher de Saint-Georges, mais très absorbé par des entreprises de gaz, dans lesquelles il se proposait de faire rapidement fortune pour revenir en paix à l'art, il avait besoin d'un collaborateur associé pour la construction et les détails, dont Bossan n'aimait d'ailleurs pas à s'occuper. Il choisit Bresson qui, par son assiduité, sa connaissance théorique et pratique de la construction, sa faculté de se faire obéir (sans d'ailleurs jamais prendre le ton du commandement), lui rendit les plus précieux services. Cette faculté de commandement, qualité importante de l'architecte, était très grande chez Bresson. On lui obéissait d'abord parce qu'on sentait qu'il savait. De plus, grâce à sa lucidité d'esprit, il ne tâtonnait jamais dans l'ordre ou dans l'explication à donner, ce qui est de grand poids au regard de l'ouvrier. Enfin, avec sa mémoire admirable, il se souvenait du moindre ordre donné, même depuis longtemps, sur le chantier: par quoi il n'était jamais exposé à se contredire. Tout cela fait qu'il menait son chantier, tandis que, pour d'autres architectes, et quelquefois même pleins de talent, c'est le chantier qui les mène.

Peu à peu Bresson se classait. A côté de la faculté du commandement, il avait la faculté sans laquelle l'architecte le plus artiste comme le plus poussé dans les sciences exactes ne saurait réussir: le bon sens. Il avait le bon sens sûr, exquis, la mesure en tout. Sans avoir la puissance d'invention de Bossan, sa force de concentration, son ampleur dans le talent, tout ce qui sortait de sa main était étudié, serré. D'un soin accompli dans la constraction, il avait le sentiment de l'architecture saine et noble. Il s'assimila facilement le style de Bossan et plusieurs de ses édifices religieux (par exemple la chapelle des Dames de Nazareth) en portent l'empreinte, mais il ne s'en fit pas l'esclave, et. à l'occasion, s'assimilait aussi bien les autres styles. Cela indiquait une. souplesse que, semble-t-il, n'inspirait pas ordinairement l'enseignement d'H. Lebas. Il donnait cependant à tout ce qu'il faisait une marque personnelle, qui était de comprendre chaque style plutôt dans le sens de l'élégance et de la sveltesse que dans celui de l'ampleur. Son architecture est assez personnelle pour être facilement reconnue.

Le percement de la rue Impériale fut l'occasion qui le mit absolument en vue. Devenu l'architecte du notaire de l'entreprise, M. Berloty, il bâtit pour ce dernier la superbe maison place de la Bourse n° 2, dont les cariatides ont été sculptées par Bonnet, et que Bresson vint habiter jusqu'à sa mort. Le magnifique hôtel de Murard, place Bellecour n' 31, est dans un style de transition entre le Louis XV et le Louis XVI. Citons, dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, la maison Gérard, très étudiée: plus récemment le splendide immeuble de M. Bonnardel, qui couvre tout le périmètre formé par le quai d'Occident, la rue Franklin, la rue Vaubecour et la rue d'Ainay [note: il faut sans doute comprendre ici rue de Bourgelat, qui longe l'abbaye d'Ainay].

En même temps il élevait quantité d'édifices religieux, parmi lesquels il faut surtout citer l'importante église de Serin, en style dit roman; la chapelle des Dominicains, aux Brotteaux, en style ogival; celle des Dames de Nazareth, à la Mulatière, qui date de l'époque où Bresson nageait encore dans les eaux de Bossan. Il bâtit en collaboration avec ce dernier la charmante église de Bessenay, mais la conception appartient toute à Bossan..

Il était devenu l'un des architectes les plus considérés, les plus aimés. L'architecte Dupasquier étant mort, Bresson, en 1871.le remplaça à l'Académie de Lyon. Il fut aussi pendant quelque temps membre du Conseil d'administration de l'École des Beaux-Arts et de celui des Musées. Un homme comme lui ne pouvait manquer d'être un fin critique d'art, et dans les concours, c'était un juge hors pair.

Nul ne poussa plus loin que lui la délicatesse professionnelle. Nul plus que lui ne se fit aimer à la fois du client et de l'ouvrier. Ses premiers clients étaient à peu près tous morts, mais après avoir été l'architecte des pères, il était celui des fils. Ajoutons qu'il était de la plus excessive modestie, évitant tout ce qui pouvait attirer sur lui l'attention, ne parlant jamais de lui, et tenant la pose dans une sainte horreur. En quoi il était bien Lyonnais.

Il eut le malheur de perdre sa femme bien jeune, et quand lui-même n'avait que cinquante ans. Sa fille ainée, le seul de ses enfants qui eût survécu avait épousé M. Tony Bourbon, architecte, élève de Bresson. Le père et l'époux eurent la douleur de la voir mourir il y a deux ans. Pénétré de l'esprit d'ordre et rempli d'amour pour les arts, il avait constitué peu à peu une très belle bibliothèque d'architecture et une collection de médailles, toujours recherchées encore plus au point de vue artistique qu'au simple point de vue de la rareté.

Je crois que sa vie peut servir d'exemplaire à tous ceux qui embrassent la profession qu'il a exercée.

(1) Ses funérailles ont eu lieu le 30 avril. Au cimetière de la Croix-Rousse des discours ont été prononces par M. A. Vachez, secrétaire de l'Académie, au nom du président absent, et par M. Gaspard Andre, président de la Société d'Architecture.

CLEMENT DURAFOR

(1) Voici une liste de ses principaux travaux :

Pour les PP. Jésuites, les collèges de Mongré (Rhône), Avignon (Vaucluse). Montluçon (Allier), Saint-Etienne (Loire); l'external, rue Sainte-Hélène, à Lyon (sauf la partie sur la rue); les maisons des Pères à Fourvières (Lyon) et à Paray- le-Monial (Saône-et-Loire);

Pour les PP. Maristes, les maisons montée Saint-Barthélemy à Lyon et à Sainte- Foy-lez-Lyon; le collège de Saint-Chamond (Loire); la maison des frères Maristes à Saint-Genis-Laval; le pensionnat des frères Maristes à Neuville (Rhône); L'institution des Minimes à Lyon;

L'école des Frères à Ecully (Rhône);

La maison des Sœurs de Saint-Joseph, aux Chartreux, et les pensionnats du même ordre à Valbenoite (Loire), la Rivière (id.), Firminy (id.), Ouroux (Rhône), et rue Rave à Lyon;

Pour les Sœurs de Saint-Charles, la chapelle, montée des Carmélites à Lyon, et les pensionnats à Rillieux (Ain). à la Demi-Lune (Rhône), à la Tour-de-Salvagny (id.), à Saint-Georges à Lyon, et rue Masséna à Lyon;

Pour les Religieuses du Sacré-Coeur, les pensionnats des Chartreux à Lyon, d'Alais (Gard), d'Avignon (Vaucluse); le couvent de Grandris (Rhône); Les écoles libres de Saint-Galmier (Loire);

Le pensionnat des Dames de Nazareth, à la Mulatière; la maison des Dames de Nasareth, à Beyrouth (Syrie);

Les maisons des Petites-Sueurs des Pauvres à Vaise, à Lyon, et à Aix-en-Provence;

Les églises de Serin, à Lyon, de Rillieux (Ain); de Faverges (Isère), de Monsol (Rhône, de Messimy (Rhône): de Saint-Genis-Laval (Rhône), de Rivollet (Rhône), le choeur et le clocher de Saint-Georges et l'église de Bessenay, en collaboration avec Bossan;

Les maisons de MM. Berloty, Gérard, de Murard, Bonnardel, et dix-sept autres dans divers quartiers de Lyon;

Dix-huit châteaux restaurés, agrandis ou reconstitués, savoir: Cinq dans le Rhône, quatre dans la Loire, cinq dans la Saône-et-Loire, quatre dans l'Isère, etc.

Bresson est l'auteur d'une étude, restée manuscrite, sur l'acquedue du Mont- Pilat, dont il avait relevé le parcours à la boussole depuis son origine. On peut être sûr d'avance que c'est un ouvrage d'une extrême exactitude.source : La Revue du siècle, Volume 7, 1893, p.322

DANS NOS COLLECTIONS :

Ça pourrait vous intéresser :

Qu'est devenu l'établissement des religieuses du Bon-Pasteur...

Sous la colline

Sous la colline