Comment était composé et qu'enseignait le Chapitre de Saint-Jean à Lyon au XIVème siècle ?

Question d'origine :

Autour des années 1305 le chapitre cathédrale de Saint Jean-Baptiste de Lyon enseignait au sein du quartier cathédral. Quels âges, types d élèves et nombre ? Quels enseignements et à quelles fins ? Quelle durée ? Quel chanoine en avez principalement la charge?

Merci

Réponse du Guichet

Les écoles du chapitre cathédral de Lyon autour de 1305 étaient principalement centrées sur l'enseignement liturgique (lecture et chant), destiné aux enfants, probablement pour former de futurs clercs. D'après nos recherches, aucun chanoine n'était spécifiquement dédié à l'enseignement, mais le chantre supervisait indirectement cette activité via le scolastique qu'il nommait. Les sources manquent pour préciser l'âge exact des élèves, leur nombre, la durée des études ou leurs débouchés professionnels, reflétant la rareté des documents sur l'organisation concrète de ces écoles comme indiqué dans le précieux article de l'historien médiéviste Jacques Verger.

Bonjour,

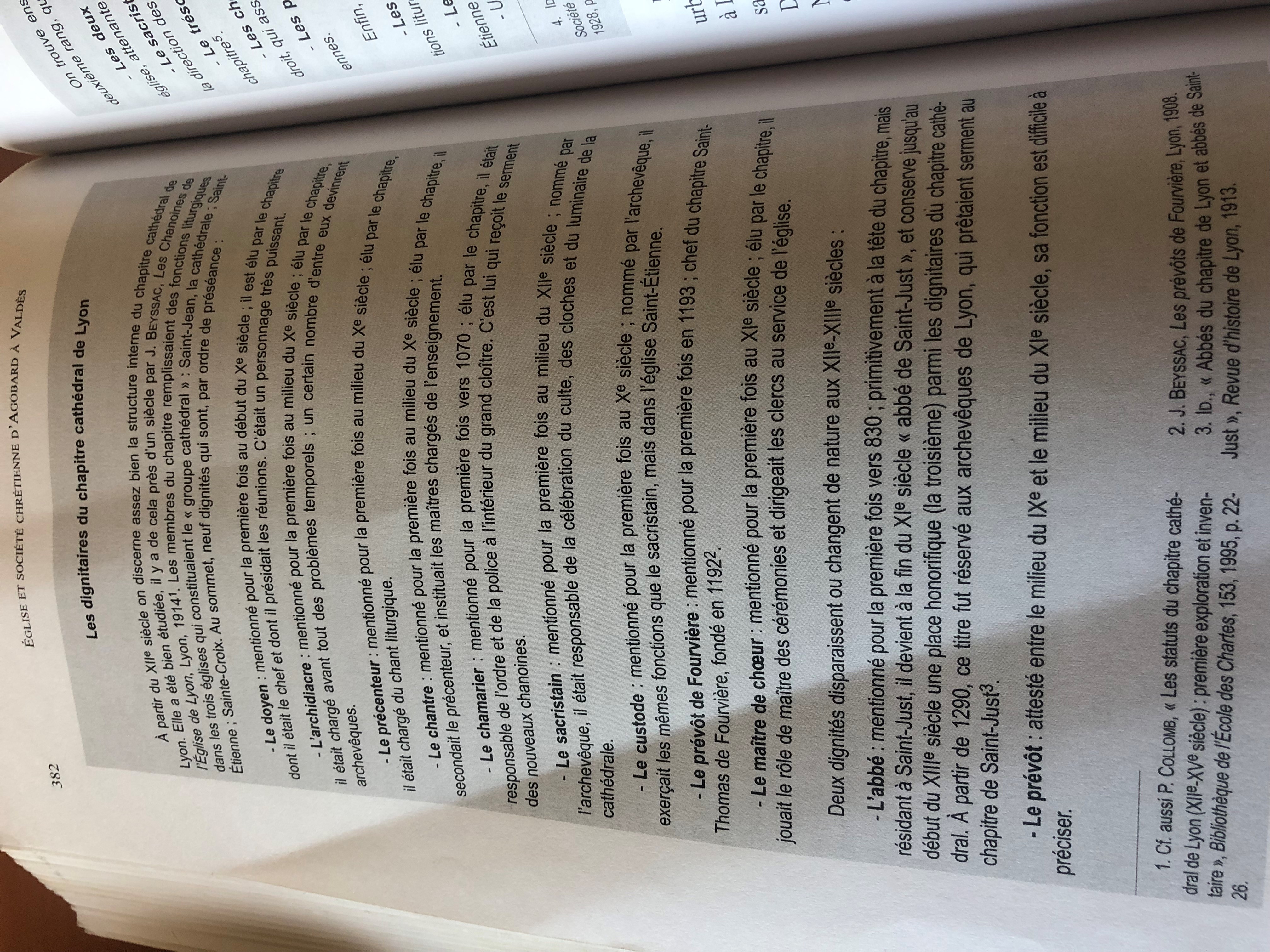

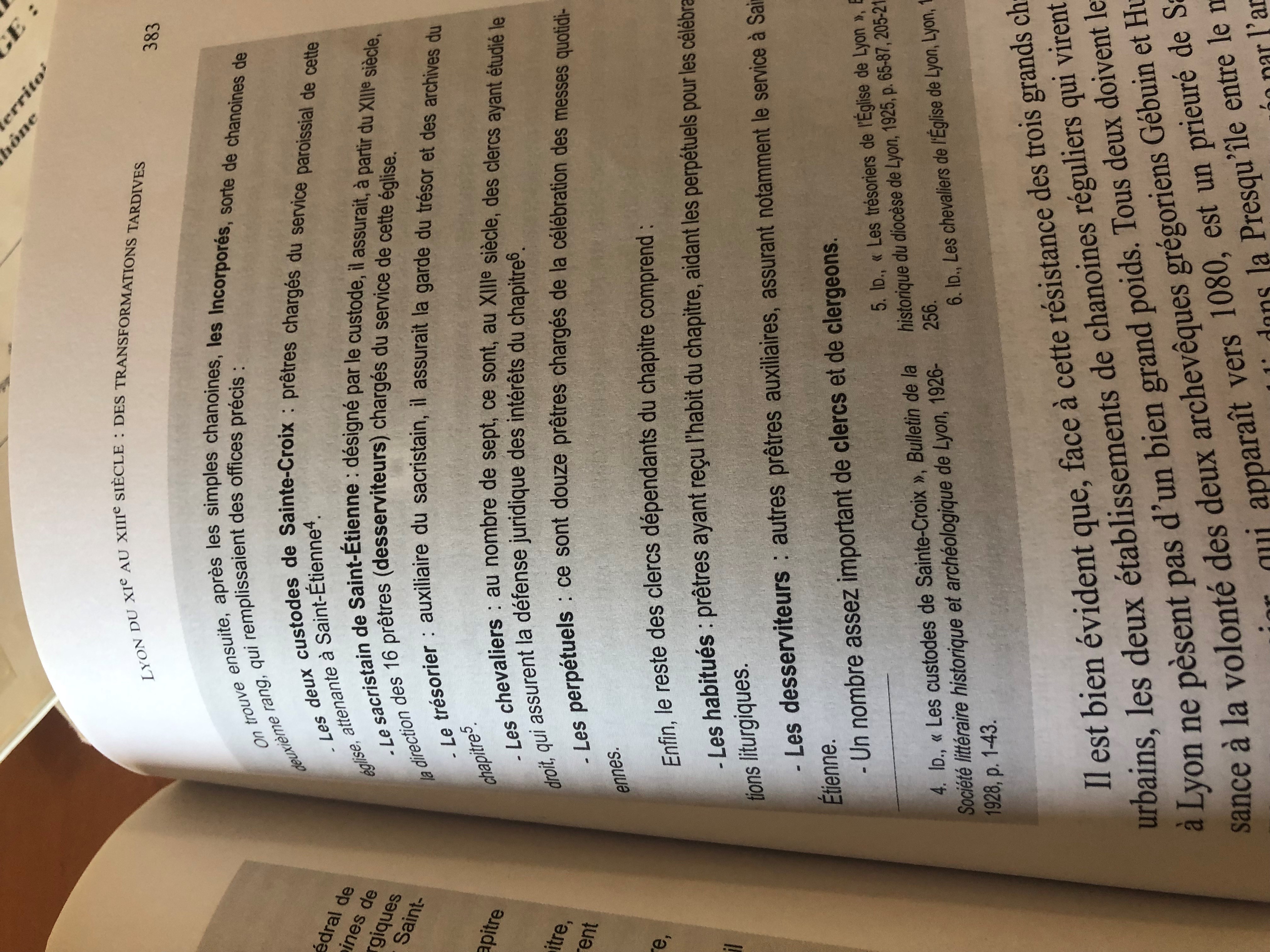

En parcourant l'ouvrage Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès de Michel Rubellin (PUL, 2003), nous sommes tombés sur ce double tableau récapitulatif de l'ensemble des dignitaires du chapitre cathédral de Lyon, tel qu'il fut à peu près stabilisé à compter du XIIème siècle. Il vous permettra de mieux comprendre leurs fonctions et le rôle de chacun. Vous remarquerez qu'aucun chanoine n'est prédisposé à la charge d'enseignement :

Nous rencontrons des informations d'ordre général confirmant la fonction du chapitre dans l'enseignement dans l'article Histoire des chanoines-comptes de l'Eglise de Lyon d'Hervé Chopin (2011) : "Le chapitre fut toujours lié à la fonction d’enseignement reçue à l’époque carolingienne. Les écoles étaient placées sous la direction d’un chanoine et apportaient encore une formation complète aux enfants en lecture et en chant liturgiques".

Et des précisions liées à l'organisation de cet enseignement à Lyon chez Michel Rubellin :

Par ailleurs, le chapitre cathédral continue à assurer les tâches d'enseignement. Mais ses écoles, placées sous l'autorité d'un chanoine (magister scolarum), n'ont toujours comme but que la formation des enfants à la lecture et au chant liturgiques. On signale bien l'existence d'un maître en théologie à la fin du XIIème siècle, mais sa place n'est pas exactement définie. En tout cas il y a quand même à Lyon à ce moment des clercs capables de traduire l’Écriture Sainte en langue vulgaire, comme le montre l’histoire de Valdès dont on reparlera."

Source : Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès de Michel Rubellin (PUL, 2003) (p. 381).

Cette trop rare connaissance de l'écrit, nous fournit une indication sur les modalités de transmission du savoir dans les écoles cathédrales :

La voix, la psalmodie, la récitation et le chant sont au cœur de l’enseignement médiéval. Par ailleurs, si l’on apprend à écrire dans le haut Moyen Âge, l’étude de l’écriture est dissociée de la lecture. Ainsi, si beaucoup de moines et de laïcs sont capables de lire, ils ne savent pas pour autant écrire (Bugnard, 2006). Rappelons qu’une étroite élite religieuse est la gardienne des textes sacrés. L’écrit est alors le symbole d’une connaissance suprême, quasi inaccessible, incarnant toute la valeur du savoir à transmettre. Si la lecture et la parole cohabitent largement dans les écoles cathédrales, c’est néanmoins sur la parole que repose tout le processus de transmission.

Source : L’école cathédrale à la source de l’institution scolaire Langlois, Roberte dans Les Précurseurs de l’oralité scolaire en Europe, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012.

Mais en effet, nos recherches portent à croire qu'une certaine confusion règne encore chez les historiens au sujet des écoles cathédrales, de leurs organisations, de leurs modalités d'enseignement ou de la personnalité de leurs élèves...Pour mieux vous rendre compte de la pluralité des situations et leurs variations d'un territoire à l'autre, nous vous invitons à lire l'article de Jacques Verger, historien médiéviste et spécialiste des enseignements au Moyen-âge : Les écoles cathédrales méridionales. Etat de la question : La cathédrale (XIIème-XIVème) Éditions Privat, 1995. pp. 245-268. (Cahiers de Fanjeaux, 30) (lisible sur Persée). Voici les quelques précieuses informations qu'il peut toutefois nous livrer :

A strictement parler, une école cathédrale était une école installée dans les bâtiments épiscopaux ou canoniaux ou, en tout cas, dans un local possédé ou loué par l’évêque ou le chapitre. Elle relevait le plus souvent, nous l’avons dit, de la responsabilité d’un membre du chapitre. Si celui-ci n’enseignait pas personnellement, il lui revenait de nommer et de contrôler le ou les professeurs ; la rémunération de ceux-ci était prise, au moins partiellement, sur les revenus de la cathédrale ; en théorie en effet, selon le canon 18 de Latran III, l’enseignement d’une telle école devait être gratuit, au moins pour les élèves pauvres.

(...)

Il est difficile de dire si beaucoup d’écoles cathédrales méridionales, entre le XIIe et le XIVe siècle, ont réellement répondu à ce schéma. Des locaux scolaires sont quelquefois attestés, mais assez précaires, ce qui se conçoit puisque, nous le verrons, beaucoup de ces écoles n’ont sans doute eu qu’une activité épisodique. Bien souvent, une galerie de cloître, un réfectoire ou une chapelle devaient faire l’affaire.

Nous ne sommes pas mieux renseignés sur la personnalité des écolâtres, des régents et des élèves de ces écoles. La plupart ne sont pour nous que des noms.

Mais il y a aussi, notons-le, quelques cas où l’évêque semble avoir, face à son chapitre, revendiqué lui-même le contrôle des écoles comme une responsabilité de sa charge qu’il pouvait éventuellement déléguer à un de ses auxiliaires directs, vicaire général ou official.

(...)

Quant aux régents en exercice des écoles cathédrales, au moins aux XIIIe et XIV siècles, ils étaient quelquefois pourvus d’un titre universitaire, mais c’était loin d’être la règle. Des élèves (scholares) enfin, presque toujours anonymes, nous ignorons à peu près tout : effectifs, âge, origine sociale et géographique.

Ignorant l’identité des élèves, nous ignorons évidemment les finalités de leurs études. S’agissait-il avant tout de former les jeunes clercs déjà rattachés au chapitre ou à la familia épiscopale, voire certains chanoines également jeunes et insuffisamment instruits ? L’école cathédrale était certainement ouverte à des écoliers d’origine plus lointaine, extérieurs à la cité ou même au diocèse, mais dans quelle mesure ? Et formait-elle essentiellement de futurs clercs ou prêtres ou bien, comme il est vraisemblable, certains de ses élèves pouvaient-ils revenir ensuite à une carrière laïque ? A aucune de ces questions la documentation méridionale ici consultée ne permet de répondre de manière précise.

Nous ne savons rien enfin des méthodes d’enseignement utilisées dans les écoles cathédrales méridionales.

(...)

Tout au plus devinons-nous les disciplines enseignées. Conformément d’ailleurs aux prescriptions de Latran III et IV, les écoles cathédrales étaient avant tout des écoles d’arts libéraux ; les arts du quadrivium , la philosophie naturelle et même la logique n’ayant jamais eu un très grand succès dans le Midi, on peut en pratique supposer qu’on donnait avant tout dans ces écoles un enseignement grammatical, permettant d’acquérir une maîtrise convenable du latin. La théologie avait-elle aussi sa place dans ces écoles ? Le canon 11 de Latran IV, prudemment, n’en avait fait une obligation que pour les écoles des sièges métropolitains.

Source : Les écoles cathédrales méridionales. Etat de la question de Jacques Verger dans La cathédrale (XIIème-XIVème) Éditions Privat, 1995. (pp. 249 - 251).

Dans Les anciens chanoines-comtes de Lyon de l'Abbé Ad. Vachet (1897), sont listés les doyens (chefs du chapitre, élus, président les réunions) du chapitre de Lyon. Pour les années qui vous intéressent nous pouvons citer 3 principaux dignitaires, mais vous l'aurez compris, il nous sera difficile de connaître en détail le nom des chanoines prédisposés à l'enseignement :

Jean d'Amanzé (1303)

Pierre de Savoie (1304)

Guillaume de Rochefort (1307)

Une petite indication nous est pourtant donnée en introduction de l'ouvrage, alors que les fonctions des dignitaires du chapitre sont expliquées. Si Michel Rubellin n'associait pas dans son tableau, placé en introduction, l'enseignement aux chantres, J. Beyssac dans Les chanoines de l’Église de Lyon indiquait quant à lui :

Chantre : Nomme par le chapitre, comme le précenteur, le chantre devait, comme celui-ci, être prêtre, obligation fort naturelle étant donnée les fonctions qu'ils avaient à exercer ; les statuts témoignent toutefois que le chantre avait dans la direction du personnel ecclésiastique, soit au chœur, soit au dehors, la part la plus importante. Par le scolastique, dont la nomination lui appartenait, il avait aussi la haute main sur les écoles de la ville, il instituait lui même, sur la présentation du dit scolastique, les maîtres chargés de l'enseignement.

Source : J. Beyssac dans Les chanoines de l’Église de Lyon (réimpression de l'édition 1914 aux éditions René Georges).

Autour des mêmes questions, nous pouvons vous recommander pour davantage de contexte ces précédentes réponses du Guichet du Savoir :

Mais aussi : Les statuts du chapitre cathédral de Lyon (XIIe-XVe siècle) : première exploration et inventaire de Pascal Collomb In : Bibliothèque de l'école des chartes. 1995, tome 153, livraison 1. pp. 5-52.

Bonnes lectures,