Question d'origine :

Qui a le plus raison sur qui nous sommes-nous-mêmes tel que nous nous imaginons etre ou les gens tel qu'ils nous perçoivent?

Réponse du Guichet

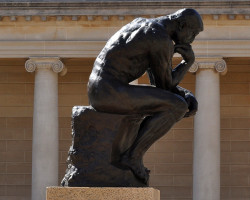

L'alternative entre une connaissance de soi ou des autres émerge d'un débat plus large quand à la définition de l'identité. Voici quelques pistes pour explorer ces questions du point de vue philosophique, ainsi que les réponses qu'ont tenté d'y apporter les psychologues.

Bonjour,

Il semble difficile d’apporter une réponse tranchée à votre question.

Pour les philosophes en effet, l’être humain se distingue de la chose, qui serait immuable, par son inscription dans le temps. Se pose alors la question de l’identité, et de la possibilité de définir un soi immuable au gré de nos transformations. C’est la fameuse expérience de pensée du bateau de Thésée, évoquée par Plutarque dans Vie des hommes illustres :

«Le navire à trente rames sur lequel Thésée s’était embarqué avec les jeunes enfants, et qui le ramena heureusement à Athènes, fut conservé par les Athéniens jusqu’au temps de Démétrius de Phalère. Ils en ôtaient les pièces de bois, à mesure qu’elles vieillissaient, et ils les remplaçaient par des pièces neuves, solidement enchâssées. Aussi les philosophes, dans leurs disputes sur la nature des choses qui s’augmentent, citent-ils ce navire comme un exemple de doute, et soutiennent-ils, les uns qu’il reste le même, les autres qu’il ne reste pas le même.»

Si nous changeons constamment, peut-on alors même définir notre identité ? Car dans ce cas, cherche-t-on à savoir qui l’on est, qui ‘on a été ou qui l’on deviendra ?

Le poète Mahmoud Darwich illustre la nature changeante et le processus de création permanente qui caractérise l’être humain dans son ouvrage Présente absence :

«L’identité n’est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée, et nous la créons constamment. Et nous ne la connaîtrons que demain. Mon identité est plurielle, diverse.»

Pour un développement très accessible de ces questions, vous pouvez consulter le petit ouvrage Qui suis-je pour de vrai ? de Philippe Cabestan.

Si vous souhaitez examiner plus profondément les paradoxes de l’identité, vous pouvez vous tourner vers l’ouvrage (ardu) de Vincent Descombes Les embarras de l’identité. Il y explore en profondeur le concept d’identité, dans son sens subjectif comme collectif.

Dans son livre Être soi-même, Claude Romano examine quant à lui l’histoire de la philosophie occidentale pour mettre au jour la genèse du rapport à soi contemporain, qui se matérialise par une quête d’authenticité, de vérité à l’égard de soi-même et d’expression de soi.

Pour les psychologues, il est toutefois possible d’étudier concrètement, au-delà des paradoxes philosophiques et des variations historiques et culturelles énoncés précédemment, la personnalité et ses différences interindividuelles. Pour cela, deux voies principales se présentent, qui correspondent peu ou prou aux alternatives que vous évoquez dans votre question. D’une part la connaissance de soi par l’introspection, et d’autre part l’étude de la personnalité d’autrui.

Jacques Van Rillaer évalue ces deux voies de connaissances dans son ouvrage psychologie de la vie quotidienne, et nous donne des clés pour analyser nos propres comportements et prendre conscience de la part de nous-même qui nous échappe.

Mais le jugement que nous portons sur autrui n’est pas non plus dénué de biais. C’est le processus de formation des jugements que nous émettons sur les autres que présentent Jacques-Philippe Leyens et Nathalie Scaillet dans leur ouvrage Sommes-nous tous psychologues ?

Si vous souhaitez explorer plus en détail la manière les concepts de soi et d'identité fonctionnent pour l'individu et s'articulent, nous pouvons également vous conseiller de lire l'ouvrage de Sophie Berjot et David Bourguignon Le soi et l'identité en psychologie sociale. S'il est plutôt destiné aux étudiants en psychologie, il présente une synthèse assez complète et reste accessible à n'importe quel lecteur un peu motivé.

Nous vous souhaitons bonne lecture,

Le département civilisation

French Theory

French Theory