Pourquoi cette mention a t-elle été apposée à la main sur ce dessin de Jean Clouet ?

Question d'origine :

Bonjour. Savez-vous pourquoi la mention "Le feu Roy François Premier" est inscrite à la main sur le dessin de Jean Clouet, alors qu'il est daté de 1524 ? Merci.

Et un grand merci pour la précision de vos réponses !

Cordialement

Gérard B.

Réponse du Guichet

Le peintre portraitiste Jean Clouet (148?-1540) a réalisé ce portrait de François Ier (1494 -1547) vers 1524, date à laquelle le célèbre roi régnait encore sur la France.

L'inscription manuscrite "Le feu Roy François premier", figurant en haut et à droite du dessin, est, selon la notice de l’œuvre du musée Condé, une marque apposée pour identifier le modèle. Le peintre étant décédé en 1540, avant la mort du roi, on suppose que cette mention manuscrite a été ajoutée a posteriori par une personne anonyme (un conservateur ?), peut-être au moment de son acquisition par le musée à la fin du XIXe siècle, dans le cadre du marquage des collections, une pratique muséologique, qui voit le jour dès le XVIIIe siècle.

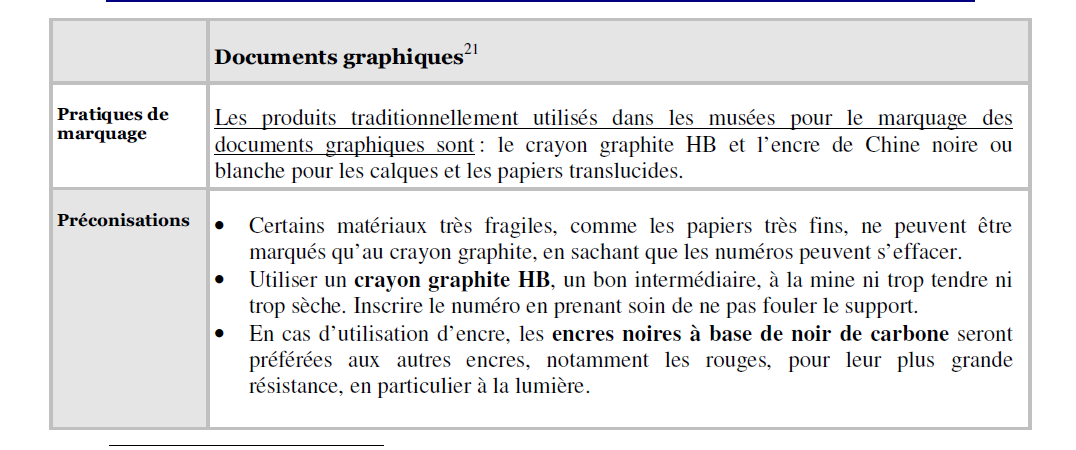

L'usage du crayon graphite ou de l'encre de chine était une pratique traditionnelle de marquage des collections dans le but de les identifier et de les classer. Aujourd'hui, les recommandations muséologiques s'attachent à homogénéiser ces pratiques pour préserver l'intégrité de l’œuvre, avec le souci de l’innocuité des procédés de marquage vis-à-vis des matériaux constitutifs des œuvres. N'hésitez pas à contacter le musée Condée pour obtenir plus d'informations.

Bonjour,

Vous souhaitez savoir pourquoi le mention "Le feu Roy François Premier" est inscrite à la main sur le dessin de Jean Clouet, alors qu'il est daté de 1524.

Le peintre portraitiste Jean Clouet (148?-1540) a réalisé ce portrait de François Ier (1494-1547) vers 1524, date à laquelle le célèbre roi régnait encore sur la France (du 25 janvier 1515, jour de son sacre, à sa mort en 1547). Ce dessin aurait été commandé en même temps que toute une série de portraits de ses enfants en 1524. Il ne s’agit pas d’une première ébauche préparatoire mais plutôt d’un dessin repris au propre. Il existe aussi trois portraits peints, dont le fameux portrait du roi (vers 1530) conservé au Louvre , qui ont pour origine ce dessin.

Voici la notice du musée Condée qui conserve ce dessin, acquis par le musée en 1886 :

Titre : François Ier roi de France (1494-1547)

Auteur : Clouet Jean et atelier

Date de création : 1524 vers

Description : Ce dessin est le portrait officiel de François Ier. Il aurait été commandé en même temps que toute une série de portraits de ses enfants en 1524. Il ne s’agit pas d’une première ébauche préparatoire mais plutôt d’un dessin repris au propre. En effet, on ne retrouve pas de repentirs ou d’hésitation dans le trait. Il existe trois portraits peints, dont le fameux portrait du roi conservé au Louvre, qui ont pour origine ce dessin.

Matière et technique : Papier, Pierre noire, Sanguine

Mesures :

Hauteur en cm : 27

Largeur en cm : 19.5

Inscriptions / marques : inscription donnant l'identité du modèle. Marque concernant les collections. Le feu Roy François premier

Sujet / thème : Portrait ; Homme ; Roi ; Chapeau

Personne représentée : François Ier : Personne(s) représentées

Collection antérieure : Catherine de Médicis ; Christine de Lorraine grande-duchesse de Toscane ; Casa Medici, Florence ; Ignazio Enrico Hugford ; coll. des comtes de Carlisle, Castle Howard ; acquis par le duc d'Aumale en 1889

Acquisition : 1886. Donation sous réserve d'usufruit Henri d'Orléans duc d'Aumale

Notes : propriété privée personne morale ; donation sous réserve d'usufruit ; Chantilly ; musée Condé ; interdiction de prêt et de dépôtDomaine : Dessin

Numéro d'inventaire : MN 1

Autre numéro : Catalogue R.de Broglie : 16 ; Ancien numéro d'inventaire : cote PD I

Le musée Condée présente aussi Jean Clouet :

Nous avons peu d’informations sur la vie de Jean Clouet, ses origines, sa formation et son arrivée en France.

Jean serait issu d’une famille de peintres flamands: son père Michel Clauwet était peintre à Valenciennes. Sa date de naissance et celle de son arrivée en France ne sont pas connues.

Nous savons qu’il est inscrit comme peintre du roi dans les comptes royaux de 1516 à 1536, il est alors nommé valet de la garde-robe, comme Jean Perréal, Jean Bourdichon, et d’autres artistes qui travaillent pour François Ier à la même époque. On le retrouve plus tard faisant partie des « peintres et gens de mestier », nouvelle catégorie créée par François Ier.

Très proche du roi, il réalise principalement des portraits de la famille royale et de la cour. Après avoir résidé à Tours, où il épouse Jeanne Boucault, fille d’un orfèvre, il s’installe à Paris, rue Sainte-Avoye (aujourd’hui rue du Temple), dans une maison qui sera également celle de son fils et successeur, François.

La notice d'identification de ce dessin consultable également sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine, nous informe que l'inscription manuscrite (à l'encre ? au crayon ? à la plume ? au pinceau ?) "Le feu Roy François premier", figurant en haut et à droite du dessin, est une marque apposée pour identifier le modèle. Le peintre étant décédé en 1540, avant la mort du roi, on suppose que cette mention manuscrite a été ajoutée a posteriori par une personne anonyme (un conservateur ?), peut-être au moment de son acquisition (1886) par le musée, dans le cadre du marquage des collections, une pratique muséologique, qui voit le jour au XVIIIe siècle.

En effet, "au cours du XVIIIe siècle, on commence à renoncer à entasser les objets sans ordre dans les cabinets ou à les faire servir à la décoration des galeries, pour les classer méthodiquement, c'est-à-dire par écoles et chronologiquement (galerie du Belvédère à Vienne, 1778 ; galerie des Offices à Florence, 1789), suivant en cela les progrès de l'histoire de l'art qui tend à se fonder sur une enquête plus rigoureuse qu'auparavant" (Source : Encyclopédie Universalis)

La Revue Connaissance des arts, dans son article La France à la pointe du marquage des biens culturels (17 novembre 2008, par Lucie Agachce) revient sur la notion de marquage des collections :

Marquer les biens culturels relève de trois besoins spécifiques : identifier les œuvres, les gérer dans les collections et les reconnaître en cas de vol. En 2000, la commission de récolement, en charge de l’inventaire des collections publiques, a créé une commission pour mettre en place un marquage raisonné des objets d’art et une procédure d’agrément des produits pour le faire. Le protocole de qualification des produits de marquage d’identification et de gestion a été validé en 2005. Parallèlement, un guide méthodologique à destination de toutes les personnes chargées du marquage des collections a été rédigé. Il vient d’être publié par le ministère de la Culture. La première partie du guide revient sur les marquages traditionnels (marquage direct au crayon de papier, indirect sur étiquettes…) matériau par matériau. En matière de sécurité, le guide préconise l’utilisation de radio-étiquettes : des étiquettes munies d’un émetteur-récepteur permettant de suivre les mouvements d’un objet. Avec cette étude, la France se place au premier rang européen dans la recherche sur les produits de marquage des biens culturels. Le guide conclut tout de même sur la nécessité de ne pas abandonner les systèmes d’inventaire et de classement utilisés jusqu’à présent, le marquage venant en complément du dossier d’œuvres et du dossier photographique.

Le Guide du Ministère de la Culture sur le marquage des collections publiques (qui vise à homogénéiser les pratiques de marquage des collections publiques de façon raisonnée afin de préserver leur intégrité et de faciliter leur identification) note, à propos des pratiques de marquage historiques et traditionnelles, qu'elles permettent de marquer des biens de manière souvent irréversible et de signaler leur appartenance à une collection historique. Cependant, "ces pratiques traditionnelles ne sont par exemple plus appliquées pour les collections du MNAM-CCI du Centre Pompidou où le but du marquage est l’identification des collections, avec le souci de l’innocuité des procédés de marquage vis-à-vis des matériaux constitutifs des œuvres".

La nature de la pointe de l’outil de marquage (métal, crayon…) et son diamètre devront être adaptés au support de l’œuvre et à ses dimensions.

Pour prendre l’exemple de l’encre, procédé traditionnel de marquage très répandu, le marquage peut s’effectuer à la plume, procédé traditionnellement employé, avec un stylo à pointe tubulaire, avec un pinceau très fin à poils de martre ou avec un stylo rechargeable. Si la plume permet une écriture fine et jolie, elle est difficile à maîtriser et risque de rayer le support, tout comme le stylo à pointe tubulaire. Et, si le pinceau demande de la pratique et de l’habileté, il permet, comme le stylo rechargeable, une écriture douce et propre ne risquant pas de rayer le support. [...]

Parmi les pratiques de marquage éprouvées, nous pouvons prendre l’exemple :

- du crayon graphite, utilisé pour marquer les documents graphiques tels que les dessins, les estampes et les aquarelles dans les cabinets d’art graphique des musées. Le crayon utilisé doit être assez tendre pour ne pas fouler le support. La mine HB est généralement conseillée. Pour effacer les numéros écrits au crayon graphite, il est recommandé de faire appel à un restaurateur.

Parmi les pratiques de marquage traditionnelles dans les collections nationales, nous pouvons prendre comme exemple l’emploi :

- de la pâte à base de noir de fumée au Mobilier national et au Département des peintures du musée du Louvre,

- du poinçonnage à froid du métal au Mobilier national.

Ces pratiques traditionnelles persistent dans certaines institutions. Ces marquages, avant tout historiques et sécuritaires, permettent de marquer des biens de manière souvent irréversible et de signaler leur appartenance à une collection historique. Ces pratiques traditionnelles ne sont par exemple plus appliquées pour les collections du MNAM-CCI du Centre Pompidou où le but du marquage est l’identification des collections, avec le souci de l’innocuité des procédés de marquage vis-à-vis des matériaux constitutifs des œuvres. L’aspect sécuritaire se focalise sur l’élaboration d’une documentation détaillée des œuvres dès leur acquisition.

Soucre : Guide du Ministère de la Culture sur le marquage des collections publiques (septembre 2008)

La page 16 du guide sus-cité, note que les produits traditionnellement utilisés dans les musées pour le marquage des documents graphiques sont le crayon graphite HB et l'encre de Chine noir ou blanche.

Aller plus loin sur le traitement des collections en musée :

Vade-mecum des marquages d’identification des collections nationales : état du projet en vue de la parution au printemps 2008 et d’une diffusion sur le site du Ministère de la culture et de la communication (Ministère de la Culture, 15 février 2008)

Documenter les collections des musées : investigation, inventaire,numérisation et diffusion, sous la direction de Claire Merleau Ponty, éd. Musées-Mondes

Le document au cœur de l'organisation muséale. Documentaliste-Sciences de l'Information, 51(2), 30-43 / Rizza, M., Barbant, C., Le Bœuf, P. et Fargier-Demergès, S. (2014)

Histoire de la muséologie. Quelques figures marquantes du monde muséal francophone. Publié à Paris, ICOFOM, 2020

Une histoire des musées de France : XVIIIe - XXe siècle. La Découverte / Poulot, D. (2008)

Histoire de musées (Podcast France culture en 4 épisodes)

Manuel de régie des œuvres [Livre] : gérer, conserver et exposer les collections / sous la direction de Sophie Daynes-Diallo, Hélène Vassal ; avec le concours de Sophie Soupou ; préface de Claire Barbillon ; postface de Juliette Raoul-Duval, 2022

La muséologie [Livre] : histoire, développements, enjeux actuels / André Gob, Noémie Drouguet, 2021

Enfin, pour aller plus loin sur l’œuvre de Jean Clouet et les portraits de François Ier, nous vous proposons une sélection bibliographique :

Jean & François Clouet / Etienne Jollet ; Iconographie, Isabelle d'Hauteville et Corinne Point, 1997

Les crayons de Jean Clouet [Livre] / Aphonse Jolly, 1952

Le dessin français du XIIIe au XVIe siècle [Livre] / Pierre Lavallée, 1930

Les Clouet de Chantilly [Livre] / Henri Malo, 1932

Le siècle de François Ier. Du Roi guerrier au Roi mécène. Catalogue d'exposition sous la direction d'Olivier BOSC et Maxence HERMANT. Editions Cercle d'Art, Paris, 2015.

Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis / ZVEREVA, Alexandra. Editions Arthena, 2011.

Les Clouet de Chantilly, catalogue illustré / Broglie Raoul de, Gazette des Beaux-arts mai-juin 1971, n° 16

Histoire de la peinture de portrait en France au XVIe siècle, accompagnée d'un catalogue de tous les ouvrages subsistant en ce genre... 1ère Partie. Le portrait en France au XVIe siècle / Louis Dimier, 1924

Crayons français du XVIe siècle : catalogue / Chantilly ; précédé d'une introduction par Étienne Moreau-Nélaton, 1910

Les Clouet de Catherine de Médicis : chefs-d'oeuvre graphiques du musée Condé : [exposition, Chantilly, Musée Condé, 25 septembre 2002 - 6 janvier 2003] / [catalogue rédigée par] Alexandra Zvereva

Et N'hésitez pas à contacter le musée Condée pour obtenir plus d'informations.

Bien à vous

House

House