Question d'origine :

Bonjour. Je suis un (vieux) titi parisien et je voudrais en savoir plus sur l’usage traditionnel africain. Tout part de la lecture d’un vieil article du journal Le Monde. Dans cet article, il y était dit que pour diffuser par tam tam dans la brousse de l’Afrique francophone la nouvelle de la mort du général de Gaulle, il avait été plutôt dit qu’il avait mal aux dents. Si je me souviens bien, il était dit dans l’article qu’il n’est pas possible d’annoncer directement la mort de quelqu’un. Tout d’abord, pouvez vous me le confirmer ? Le mot tam tam est il utilisé en Afrique ou est ce un terme péjoratif du colonisateur ? (Si c’est le cas, je m’excuse de l’utiliser pour vos éventuels lecteurs africains mais je n’en connais aucun autre). Existe-t-il (fichier pdf peut être ?) un lexique de l’usage traditionnel du tam tam ? (Les différents noms du tam tam, les verbes en relation avec les différentes actions sur un tam tam, le nom de la personne du village qui fait du tam tam, les objets en rapport au tam tam, sa boîte de rangement, son « local » de rangement. Dans quelle partie de l’Afrique est apparue le tam tam ? Y avait il un cérémonial avant que quelqu’un se mette à faire du tam tam ? Certaines communautés ont elles eu un dieu du tam tam ?

Réponse du Guichet

D’après nos recherches, le mot tam-tam n’est pas considéré comme un terme péjoratif en soi. Le petit Robert définit ce mot comme un tambour de bois africain servant à la transmission des messages ou à l'accompagnement des danses. Les auteurs et chercheurs ayant étudié le sujet emploient eux même ce terme, au même titre que le mot tambour, et peut donc être parfaitement utilisé.

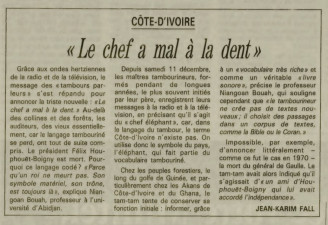

En outre, l’article auquel vous faites référence est en effet un encart dans le journal Le Monde datant de décembre 1993 et traitant de la mort du président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny

C’est donc à ce sujet qu’il est écrit « Grâce aux ondes hertziennes de la radio et de la télévision, le message des " tambours parleurs " s'est répandu pour annoncer la triste nouvelle : " Le chef a mal à la dent. " Au-delà des collines et des forêts, les auditeurs, des vieux essentiellement, car le langage tambouriné se perd, ont tout de suite compris. Le président Félix Houphouët-Boigny est mort.»

Il est expliqué ensuite, le pourquoi de cette métaphore. « Pourquoi ce langage codé ? " Parce qu'un roi ne meurt pas. Son symbole matériel, son trône, est toujours là ", explique Niangoran Bouah professeur à l'université d'Abidjan. "Les maîtres tambourineurs, formés pendant de longues années, le plus souvent initiés par leur père, enregistrent leurs messages à la radio et à la télévision, en précisant qu'il s'agit du " chef éléphant ", car, dans le langage du tambour, le terme Côte-d'Ivoire n'existe pas. On utilise donc le symbole du pays, l'éléphant, qui fait partie du vocabulaire tambouriné."

Dans Atumpani, le tam-tam parlant William de Gaston explique « En route pour le cimetière, l’homme désigné pour représenter le mort précède le cortège, accompagné de chansons funèbres et au son du tam-tam. Le tam-tam messager qui accompagne l’homme en rythmant la marche funèbre, signale et rappelle à la population qui était cet homme. Au fur et à mesure que le tam-tam prononce le nom du mort en faisant ses éloges, l’homme le représentant mime des gestes. Le battement du tam-tam et les chansons accompagnent le mort jusqu’à sa dernière demeure. »

Enfin, vient le paragraphe mentionnant la mort du Général de Gaulle : " Impossible, par exemple, d'annoncer littéralement - comme ce fut le cas en 1970 - la mort du général de Gaulle. Le tam-tam avait alors indiqué qu'il s'agissait d'un ami d'Houphouët-Boigny qui lui avait accordé l'indépendance ".

Il ne nous semble donc pas impossible d’annoncer directement la mort de quelqu’un.

Comme il est expliqué plus haut dans l’article en question, « chez les peuples forestiers, le long du golfe de Guinée, et particulièrement chez les Akans de Côte-d'Ivoire et du Ghana, le tam-tam tente de conserver sa fonction initiale : informer, grâce à un " vocabulaire très riche " et comme un véritable " livre sonore ", précise le professeur Niangoran Bouah, qui souligne cependant que le tambourineur ne crée pas de textes nouveaux; il choisit des passages dans un corpus de textes, comme la Bible ou le Coran.

Il s’agit plus ici d’une question de symbolisme utilisé pour communiquer au travers du tam-tam. Ainsi, au lieu de parler du Général de Gaulle, les tambourineurs ont cité l’ami du président qui avait permis l’indépendance du pays.

Quelques mots sur le professeur cité dans l’article, Niangoran Bouah. Anthropologue et universitaire, originaire d’Abidjan, il fit des études en sciences sociales en France. Chercheur au CNRS de Paris de 1956 à 1961, il retourne dans son pays sur les traces de ses ancêtres, à l’écoute des chefs traditionnels. Ancien directeur du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, ethnomusicologue de l’Université d’Abidjan, directeur du département scientifique des lettres, art, musique et musicologie, il a fait de nombreuses recherches sur les cultures de son pays et a inventé le concept de drummologie, révélant l’importance des tambours dans les manifestations politiques et religieuses. Il explique d’ailleurs cette notion dans un entretien pour la revue Africultures.

Pour approfondir le sujet :

Le langage des tam-tams et des masques en Afrique de Titinga Frédéric Pacere

Atumpani le tam-tam parlant de William de Gaston

Introduction à la drummologie vol.1 et 2 de Niangoran Bouah

Bonnes lectures!

Pièces jointes

Réponse du Guichet

Bonjour,

Le mot « tam-tam » est un terme générique qui n’est pas musicologique à proprement parler et qui fait référence à une multitude d'instruments de percussion. Ces instruments peuvent servir à la communication (langage tambouriné) dans presque toutes les parties du monde.

Dans la nomenclature des orchestres occidentaux, notons néanmoins que le tam-tam est un instrument cousin du gong.

Le « tam-tam africain » en tant que tel ne renvoie pas à un objet unique : cette expression parfois galvaudée est issue d’une représentation commune qui ne fait pas référence à un objet défini et unique. On appelle langages tambourinés les modes de communication à travers lesquels les hommes font usage de ces tambours dans la perspective de communiquer. On pense par exemple à des espaces géographiques au sein desquels des instruments de percussion à peau sont utilisés tels qu’en Inde, dans les Amériques, en Océanie… Précisons que les pratiques et usages sont aussi divers que les espaces géographiques, époques et sociétés au sein desquels ces instruments sont utilisés. De même, il y a une multitude d'usages et d'usagers de ces instruments et de ces langages sur le continent africain.

Pour appréhender la grande variété de ces percussions, il faut donc partir des populations et des aires culturelles où elles s’inscrivent. Le terme « tam-tam » renvoie ainsi à une très grande variété et diversité de tambours et par conséquent à une multitude de langages tambourinés à travers le monde et au sein même du continent africain. On pense notamment aux tambours "djembe" d’Afrique occidentale, aux tambours "sabar" du Sénégal, aux tambours "ngoma" du Congo, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans l’article consultable à la bibliothèque "Les langues tambourinées, ou comment parler et chanter avec un tambour ?", issu de la revue "Pour la Science", les auteurs Julien Meyer et Loïc Mangin mettent en évidence l’existence de deux catégories de langages tambourinés qu’ils décrivent ainsi :

« Dans le premier, le langage tambouriné est indépendant du langage parlé et dispose de sa propre structure et de son répertoire de signes tambourinés : par exemple, trois coups pour dire crabe et cinq pour poisson. Ce type de langage tambouriné, dit parallèle, existe surtout en Océanie, mais aussi en Afrique. Le second type de langage tambouriné rassemble ceux qui imitent la langue parlée. Précisons que celle-ci doit être tonale, c'est-à-dire que la hauteur du ton d'une syllabe influe sur son sens. Avec un tambour, le plus souvent, un coup correspond à une syllabe et on reproduit alors la hauteur du ton qu'elle porte. »

Pour approfondir le sujet autour des langages tambourinés, voici un article d’ordre général de la revue Africultures ou encore "Les tambours d'Afrique parlent-ils vraiment ?". Afin d’aller plus loin, vous pouvez également consulter cette étude détaillée sur le tambour écrite par Rogelio Martinez Fure et publiée dans la revue « Présence africaine ».

Enfin, une étude fort intéressante et approfondie sur un langage tambouriné pratiqué au sein des Iles Salomon par les Aré’aré est à découvrir dans cet article d’Hugo Zemp paru dans les Cahiers d'ethnomusicologie en 1997.

Pour aller plus loin, vous trouverez également des informations complémentaires sur les instruments de communication, les langages tambourinés et l’usage des tambours à fente des pages 169 à 180 de l’ouvrage "Littérature orale africaine : nature, genres, caractéristiques et fonctions" de Maalu-Bungi.

Enfin, pour appréhender d’une manière plus générale la grande diversité des instruments à percussion sur tous les continents, je vous invite à consulter l’ouvrage "Instruments et cultures : introduction aux percussions du monde" (sous la direction de Laurent Bayle) au sein de notre bibliothèque.

Vous trouverez ci-dessous des albums musicaux sur cette thématique à emprunter au sein de la bibliothèque :

- "Tambours de la terre : Afrique - Amériques" (collection Laurent Aubert)

- "Santeria : tambours sacrés : Havane" (par Wemilere)

- "African drums & voices : tambours et voix d'Afrique" (par l'ensemble Tinyela)

Bonne lecture et bonne écoute.

Last night I heard the dog star bark

Last night I heard the dog star bark