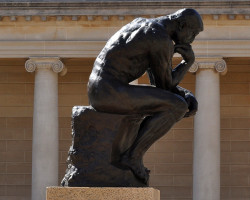

Est ce notre comportement et nos valeurs sont subjectives ?

Question d'origine :

Est-ce que nos valeurs sont subjectives?

Réponse du Guichet

Ces questions occupent les sciences humaines et sociales depuis fort longtemps et ne sauraient trouver ici de réponse catégorique.

Bonjour,

Nous vous conseillons de relire en introduction certaines des réponses déjà fournies sur ce guichet, qui auraient pu éclairer votre questionnement:

Est-ce que les gens ont des idées différentes sur ce qui est bien moralement et mauvais moralement?

Est-ce que tout le monde a un code moral personnel?

Pour compléter :

Comportement :

Pour la plupart des auteurs, le comportement, observable, ne peut cependant pas s’expliquer uniquement de façon mécanique.

Voir :

Article Comportement, Wikipédia. Extrait:

««Le comportement est l'ensemble des réactions objectivement observables qu'un organisme généralement pourvu d'un système nerveux exécute en réponse aux stimulations du milieu, elles-mêmes objectivement observables.» (Watson J.B. in Bloch 1994 p.153)

Etude sociologique du comportement humain :

La psychologie sociale étudie notamment les influences réciproques entre comportement individuel et comportement collectif.

Il apparaît que l'individu en groupe ou dans une société, formelle ou informelle, perd plus ou moins une grande partie de son autonomie de pensée. Il a alors tendance à se rallier à la pensée et au comportement du groupe ou de la masse, et ainsi à se comporter différemment de ce qu'il ferait s'il était isolé. Des individus qui reçoivent des stimuli peuvent changer de comportement. Un exemple de recherche pratique sur ces phénomènes est l'économie comportementale. Il existe une très forte interaction entre le comportement et la pensée. S'il est évident que la pensée influence le comportement, l'on sait aujourd'hui que le comportement influence de façon certaine la pensée. Les techniques de manipulation les plus efficaces sont basées sur ce principe, baptisé congruence. L'homme a besoin, pour son équilibre, de justifier son propre comportement et de s'autopersuader que ses actes sont légitimes et cohérents. L'expérience conditionne donc la pensée.»

Article Comportement humain, Wikipedia. Extrait:

«Le comportement des humains (tout comme d'autres organismes) se situe sur un spectre, dans lequel certains comportements sont communs tandis que d'autres sont inhabituels, et certains sont acceptables tandis que d'autres dépassent les limites acceptables. L'acceptabilité du comportement dépend de la culture, des normes sociales et est régulée par divers moyens de contrôle social, en partie en raison de la nature intrinsèquement conformiste de la société humaine en général. Ainsi, les normes sociales conditionnent également le comportement, par lequel les humains sont poussés à suivre certaines règles et à afficher certains comportements jugés acceptables ou inacceptables selon la société, l'époque ou la culture donnée.»

Article Comportementalisme, Wikipédia

Article Motivation, Encyclopaedia Universalis. Extrait :

"Sources de motivation :

Si la motivation peut être envisagée sous l’angle quantitatif –ainsi, un individu sera dit «plus» ou «moins» motivé–, les modèles des années 2010 de la motivation en psychologie analysent également celle-ci sous un angle qualitatif. En effet, on peut distinguer la motivation «intrinsèque», celle qui trouve son origine en soi, de la motivation «extrinsèque», guidée par des raisons externes à l’individu. Par exemple, lorsqu’un élève lit un ouvrage pour le plaisir que lui procure la lecture de cet ouvrage, la motivation peut être qualifiée d’intrinsèque. Il lit sans qu’on ait à lui demander de le faire, et il y prend du plaisir. À l’inverse, si cet élève lit ce même ouvrage parce que celui-ci fait partie des lectures obligatoires pour le baccalauréat ou parce que ses parents ou enseignants l’y obligent, alors sa motivation est plus extrinsèque. Dans ce dernier cas, le plaisir retiré de l’activité est moindre et l’on peut s’attendre à ce que l’élève abrège sa lecture dès lors qu’il sera libéré des obligations.

Effets des motivations extrinsèque et intrinsèque

Si motivations intrinsèque et extrinsèque peuvent toutes deux être de puissants déclencheurs de comportement, leurs conséquences, notamment leurs conséquences à long terme, sont très différentes. La motivation intrinsèque est associée à un ensemble de comportements positifs tels que l’engagement dans l’activité, la poursuite de l’activité en dehors de toute contrainte, des buts de maîtrise (désir d’apprendre), de la curiosité, une bonne performance et de la créativité, mais aussi un bien-être à court et à long terme. Ce n’est pas le cas de la motivation extrinsèque, qui est associée à une faible persistance, des buts ciblés sur une performance (par exemple, réussir mieux que les autres), et une moindre satisfaction à réaliser l’activité. Surtout, lorsque la motivation est extrinsèque, l’individu cesse l’activité dès lors que la contrainte externe (par exemple, un examen, une obligation, un supérieur hiérarchique trop «contrôlant»…) disparaît. Il est important de noter que, d’après les modèles pris en compte, les individus peuvent réguler des comportements réalisés pour des raisons extrinsèques en se les appropriant plus ou moins. Ainsi, un comportement, même extrinsèquement motivé, peut donner lieu à des formes de régulation produisant des effets proches de ceux de la motivation intrinsèque.

Pour aller plus loin :

Quelle théorie du comportement pour les sciences sociales ?, Raymond Boudon

Expliquer le comportement : les raisons dans un monde de causes / Fred Dretske

Le comportement : entre perception et action, un concept à réhabiliter, Anne-Marie Toniolo, dans L’Année psychologique 2009/1 (Vol. 109)

Introduction. Penser le comportement : au fondement des options épistémologiques, Florence Burgat

Les théories de la motivation, Fabien Fenouillet :

Résumé:

La motivation permet d'expliquer la dynamique du comportement humain. Rares sont les phénomènes psychologiques qui lui échappent. Que ce soit en formation, au travail ou dans l'étude des mécanismes cognitifs, la motivation s'avère souvent éclairante pour comprendre d'innombrables activités humaines. Il existe aujourd'hui au moins 101 théories motivationnelles, ce qui fait de ce concept un univers complexe à appréhender.

Valeurs :

Les articles Valeur (philosophie) et l’article Valeur morale de Wikipédia. Dans ce dernier, on peut lire:

«Récemment, le mot valeurs a été utilisé au pluriel par les sociologues et les observateurs de notre société dans un sens qui était jadis plutôt réservé aux philosophes. Il désigne un ensemble de qualités qui illustrent un comportement estimé, admiré, recherché par un groupe, un ensemble de personnes qui se réclament de ce type de comportement et en font un principe fondamental de leur vie. En ce sens on pourrait dire “La civilisation repose sur des valeurs fondamentales qui font échec à la barbarie”. On parle souvent de “valeurs morales” pour désigner l’ensemble des principes partagés par un grand nombre d’êtres humains pour guider leur comportement dans leurs rapports avec autrui. Ces valeurs morales sont souvent associées à des religions (le judaïsme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme...) ou encore à des idéologies qui ont inspiré des systèmes politiques comme le marxisme ou la démocratie occidentale qui s’appuie sur les philosophes des Lumières[…]. La morale théologique définit les valeurs morales de la religion alors que la morale sociale s'intéresse davantage aux valeurs de la société.

[…]

Problématique

La problématique soulevée par la notion de valeurs morales est de savoir ce qui fonde celles-ci, et si les valeurs morales sont objectives ou subjectives.

Certains penseurs affirment que les valeurs sont intrinsèques, qu’elles existent en elles-mêmes dans le monde et que l’homme doit chercher à les découvrir, à les atteindre. Cette approche est particulièrement développée dans le travail du philosophe grec Platon, pour qui il existe "un monde des idées pures" dont le nôtre n'est qu'un reflet. Il suppose que les idées existent dans ce monde sous la forme de vérités absolues. Il présente ses réflexions sous la forme de la "métaphore de la caverne" où les hommes sont comme enchaînés au fond d’une caverne d’où ils n’aperçoivent que des ombres qui défilent sur la paroi sans vraiment distinguer leurs contours. Ils doivent se retourner et affronter une lueur aveuglante pour reconnaître difficilement et douloureusement les valeurs réelles du monde.

D’autres philosophes comme Spinoza affirment qu’on ne désire pas une chose parce qu’elle est bonne, mais qu’elle est bonne parce que nous la désirons. Les valeurs seraient donc le simple reflet de nos désirs collectifs. Mais les valeurs morales peuvent aussi être conçues comme une création de l’individu libre qui s’affirme et qui crée des valeurs par son engagement personnel venant critiquer et transformer les valeurs dominantes du moment, c’est une approche chère aux existentialistes.»

Voir aussi les articles Valeur de L’Encyclopédie philosophie et Valeurs, philosophie de l’Universalis

Dans Les valeurs : une question philosophique, un défi pédagogique, Recherches et travaux, 94, 2019, Eirick Prairat expose les dernières théories:

«La nouvelle querelle du réalisme

Rappelons-nous la question qu’adresse Socrate à Euthyphron : « Réfléchis à ce qui suit : est-ce que le pieux est aimé par les dieux parce qu’il est pieux ou est-ce parce qu’il est aimé d’eux qu’il est pieux » (Platon, Euthyphron). En d’autres termes : est-ce qu’une chose est bonne parce que nous l’aimons (thèse dite subjectiviste) ou est-ce que nous l’aimons parce qu’elle est déjà, d’abord bonne (thèse objectiviste) ? Ce débat n’a cessé de susciter des controverses. Comme le note Ruwen Ogien, « il semble impossible de maintenir une position strictement subjectiviste […]. Mais il paraît tout aussi impossible de maintenir une position strictement objectiviste ». En effet, le subjectivisme assimile la valeur à la préférence, il réduit la valeur aux intérêts ou aux désirs de celui qui apprécie et juge. « Rien n’est bon, rien n’est mauvais, c’est la pensée qui crée le bon et le mauvais » dit Hamlet qui illustre à merveille cette option subjectiviste.

Bernard Williams a montré que l’on peut formuler la thèse subjectiviste de trois manières différentes. On peut l’énoncer sur le terrain ontologique en disant que les valeurs sont subjectives au sens où elles ne correspondent à rien de réel dans le monde. En ce sens, le subjectivisme est un antiréalisme. On peut aussi la libeller sur le terrain épistémologique en disant que les valeurs sont subjectives au sens où elles ne peuvent être dites ni vraies, ni fausses, elles ne sauraient même être justifiées. En ce sens, le subjectivisme est un anti-cognitivisme. On peut enfin formuler la thèse subjectiviste, sur le terrain pratique, en disant que les valeurs sont là uniquement pour exprimer des options personnelles, rien de plus. Le subjectivisme est alors un relativisme. Or, chacun le voit, nous pouvons désirer toute une série de choses qui n’ont guère de valeur, il semble donc périlleux de réduire la valeur à une simple entreprise de valorisation subjective. L’objectivisme, de son côté, tout au moins dans ses expressions les plus affirmées, n’est pas exempt de reproches. Comment penser l’accès à la valeur si celle-ci existe de manière totalement séparée ? Pensons à la beauté. Comment la beauté peut-elle exister indépendamment de tout sujet qui la reconnaît ?

Ces débats entre subjectivistes et objectivistes, qui opposaient déjà Platon aux sophistes, ont été récemment réactivés sur le terrain de l’ontologie, c’est ce que l’on a appelé « la querelle contemporaine du réalisme moral». Les réalistes affirment que les valeurs sont bel et bien réelles au même titre que les propriétés naturelles, elles appartiennent au « tissu du monde » ou, pour le dire avec Russell, elles participent à « l’ameublement du monde ». Les antiréalistes nient, quant à eux, l’idée que les valeurs puissent avoir une existence ontologique au même titre que les propriétés physiques. Ce débat entre réalistes et antiréalistes donnera notamment naissance à la fameuse théorie de la survenance. Théorie qui consiste à défendre une via media conjurant simultanément les difficultés du subjectivisme (qui affirme que les valeurs ne sont que des valorisations, des projections personnelles, bref qu’elles n’ont pas de réalité propre) et les écueils du naturalisme (qui assimilent purement et simplement les valeurs à de simples propriétés naturelles).

La théorie de la survenance affirme, dans sa définition générale, que la valeur, sans pour autant être assimilable à une propriété naturelle des choses, est objective dans la mesure où elle « survient ». La valeur vient s’ajouter aux propriétés naturelles, sans être elle-même une propriété naturelle. Ce chêne est grand, il a une écorce brun foncé et un feuillage équilibré, c’est un beau chêne ! La valeur (la beauté en l’occurrence ici) survient sur les propriétés naturelles (la grandeur, la couleur de l’écorce, la forme du feuillage). Elle résulte en quelque sorte des propriétés naturelles sans être elle-même une propriété naturelle. Il y a donc bien une objectivité de la valeur sans que celle-ci appartienne à la réalité du monde. Cette théorie de la survenance a connu de nombreuses déclinaisons. John McDowell et David Wiggins proposeront, c’est une des perspectives les plus originales, d’associer la valeur à une qualité seconde. Comme la couleur, elle serait une propriété dispositionnelle, propriété objective qui ne se révèle cependant qu’au moment où elle affecte notre sensibilité.»

Pour aller plus loin :

Comment naissent les valeurs, Hans Joas :

Résumé:

«Comment se forment nos valeurs ? D'où vient cet attachement à ces idées qui sont au coeur de notre identité et par lesquelles nous justifions nos décisions et nos choix ? Dans quelles conditions se noue notre attachement à elles ? Avec Comment naissent les valeurs, Hans Joas conduit une enquête originale dans les pratiques sociales et les idées, à la lisière de la philosophie et de la sociologie. Il décrit ces expériences de vie au sein desquelles émergent les valeurs : le ressentiment, la conversion, l'humiliation, l'extase collective, la confrontation avec la mort, l'ouverture à l'autre et, d'une manière générale, le sacré. Toutes réunissent deux traits essentiels : l'auto-transcendance d'abord, qui pose au-delà des circonstances un principe pour les comprendre et les surmonter ; l'auto-attachement ensuite qui redéfinit la perception que chacun se fait de sa propre identité. Hans Joas confronte ainsi sa pensée avec celle des grands théoriciens des valeurs tels que Nietzsche, Durkheim, Simmel, James, Dewey ou encore Taylor. Enfin, contre le relativisme des post-modernes, comme Rorty, il plaide pour une éthique qui concilie la contingence de l'émergence des valeurs avec l'universalité des normes morales.»

Le relativisme moral, Steven Lukes :

Résumé:

«L'humanité entière partage-t-elle un noyau de normes et de valeurs morales communes ? Le relativisme moral répond à cette question par la négative. Cette théorie, qui avance que les peuples se distinguent par leurs coutumes particulières et par une pluralité de jugements moraux incompatibles entre eux, pose des questions dont les enjeux sont aujourd'hui essentiels. Avons-nous réellement des visions différentes du bien et du mal, de la vertu et du vice, de la dignité et de l'humiliation ? Peut-on exiger le respect des droits de l'homme de personnes issues de cultures communautaires ou patriarcales ? La condamnation morale des punitions cruelles infligées pour adultère ou pour apostasie n'est-elle qu'une expression de l'impérialisme culturel occidental ? De quel droit traitons-nous certaines pratiques de « barbares » ? Dans cet ouvrage, Steven Lukes s'attaque à la question de la validité de la position du relativisme moral. Il présente au lecteur les concepts et les résultats de recherche qui caractérisent ce débat tant en philosophie qu'en anthropologie et autres sciences sociales, et explique pourquoi le simple constat des différences entre les comportements sociaux ne suffit pas à prouver l'existence d'un désaccord fondamental entre « nous » et « les autres ».»

Bonnes lectures !

300e anniversaire de la naissance de Kant

300e anniversaire de la naissance de Kant