Les politiques publiques se rendent-elles compte de l'urgence climatique ?

Question d'origine :

Bonjour,

Pensez-vous que les politiques publiques, de tous les bords, vont un jour se rendre compte de l'urgence climatique, ex.. épisode caniculaire que nous sommes en train de vivre, et prendre les décisions qui sont nécessaires? Par exemple, planter plus d'arbres, limiter la circulation? il semblerait que nous sommes en train de faire marche arrière (moins de réglementation dans l'agriculture, suppression des ZFE....)

Merci!

Réponse du Guichet

Si la responsabilité humaine dans le changement climatique ne fait plus aucun doute, malgré la création mais aussi l'avis d'organes gouvernementaux et d'ONG démontrant l'insuffisance des mesures prises, l'unanimité des politiques pour mettre en place des solutions semble plus aléatoire. Nous vous proposons de parcourir différents articles émanant de diverses sources afin de vous faire votre propre idée sur la question.

Bonjour,

Selon plusieurs rapports du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), la responsabilité des humains sur le climat n'est plus à prouver.

Chapter 3: Human Influence on the Climate System

The evidence for human influence on recent climate change strengthened from the IPCC Second Assessment Report to the IPCC Fifth Assessment Report, and is now even stronger in this assessment. The IPCC Second Assessment Report (SAR, 1995) concluded ‘the balance of evidence suggests that there is a discernible human influence on global climate’. In subsequent assessments (TAR, 2001; AR4, 2007; and AR5, 2013), the evidence for human influence on the climate system was found to have progressively strengthened. The AR5 concluded that human influence on the climate system is clear, evident from increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and physical understanding of the climate system.

Traduction

Les preuves de l'influence humaine sur le changement climatique récent se sont renforcées entre le deuxième rapport d'évaluation du GIEC et son cinquième, et sont encore plus solides dans la présente évaluation. Le deuxième rapport d'évaluation du GIEC (SAR, 1995) concluait que « l'ensemble des preuves suggère une influence humaine perceptible sur le climat mondial ». Dans les évaluations ultérieures (TAR, 2001 ; AR4, 2007 ; et AR5, 2013), les preuves de l'influence humaine sur le système climatique se sont progressivement renforcées. Le AR5 concluait que l'influence humaine sur le système climatique est claire, comme en témoignent l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le forçage radiatif positif, le réchauffement observé et la compréhension physique du système climatique.

Cet article de Ouest France, Pourquoi on sait avec certitude que l’être humain est à l’origine du dérèglement climatique, 22 septembre 2022, confirme cela.

Étés caniculaires, sécheresses au long cours, pluies diluviennes… Le climat se dérègle, et ses conséquences catastrophiques sont déjà visibles partout dans le monde. En août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) (en anglais) pointait dans son dernier rapport la responsabilité « sans équivoque » des humains dans le dérèglement climatique.

C’est la première fois que le groupe de scientifiques est si catégorique, bien que la responsabilité humaine soit invoquée depuis plusieurs décennies.

En France, le troisième rapport (septembre 2021) du Haut conseil pour le climat chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat, explique que

la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui sont liées aux activités humaines. Pour limiter les impacts de ce réchauffement, il faut atteindre le plus vite possible zéro émission nette de CO2, et réduire fortement les autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote…), à l’échelle mondiale.

Il serait donc en effet de bon ton que les politiques publiques des différents bords s'entendent, s'organisent et proposent des solutions pour ne pas laisser la Terre flamber. Est-ce le cas ? Nous vous proposons de parcourir différents articles émanant de diverses sources afin de vous faire votre propre idée sur la question.

Comme indiqué sur son site, le Haut conseil pour le climat existe depuis 2018.

Le Haut conseil pour le climat a été installé le 27 novembre 2018 par le Président de la République et par décret du 14 mai 2019. Il est inscrit dans la loi relative à l’énergie et au climat de 2019.

Présidé par Jean-François Soussana, le Haut conseil pour le climat est composé de maximum douze membres choisis pour cinq ans en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Le Haut conseil pour le climat a deux missions principales :

— Le Haut conseil pour le climat rend chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la bonne mise en œuvre des politiques et mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les puits de carbone.

— Le Haut conseil pour le climat rend un avis tous les 5 ans sur les projets de stratégie bas carbone et de budgets carbone et la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur laquelle s’engage la France. Il évalue « la cohérence de la stratégie bas carbone vis-à-vis de l'action publique nationale et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Pour ces deux missions, le Haut conseil pour le climat prend en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Les rapports du Haut conseil, fondés sur des analyses, évaluent les politiques et mesures en place et prévues et formulent des recommandations et propositions pour aider la France à atteindre ses objectifs. Ils donnent un éclairage indépendant, factuel et rigoureux sur l’évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France et sur ses politiques publiques. Il offre une perspective à long-terme. Tous les avis et rapports du Haut conseil pour le climat sont rendus publics.

Toujours dans notre pays, le Rapport de la Cour des comptes du 18.09.2019, La fiscalité environnementale au défi de l'urgence climatique, consignait cela :

En 2018, la fiscalité environnementale représentait un ensemble de 46 instruments fiscaux dont le rendement s’élève à 56 Md€, selon le périmètre retenu en comptabilité nationale. Cet ensemble agrège des dispositifs fiscaux hétérogènes dont la finalité environnementale est rarement explicite. La plupart des instruments ont, en effet, été développés historiquement dans une logique de rendement, jusqu’à ce que le renforcement des ambitions climatiques de la France en renouvelle les enjeux.

Au cours des deux dernières décennies, la France a renforcé progressivement ses objectifs environnementaux.

Au niveau international, elle a joué un rôle moteur dans l’adoption de l’accord de Paris en décembre 2015, premier traité international de portée universelle sur le réchauffement climatique.

Au niveau européen, elle a soutenu les engagements de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique, notamment lors de l’adoption en 2014 du cadre énergie-climat fixant des objectifs exigeants à l’horizon 2030. La France s’est attachée à transposer dans la loi les objectifs internationaux et européens. La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe ainsi des objectifs à moyen et long terme qui visent à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. Le projet de loi énergie climat, en passe d’être adopté par le Parlement, rehausse encore ces objectifs, en fixant une cible de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Ces objectifs nationaux, cohérents avec l’accord de Paris, supposent une nette accélération du rythme de réduction des émissions dans les années à venir, notamment pour les transports et le bâtiment qui sont les deux principaux secteurs émetteurs mais aussi les plus lents à s’adapter. Dans son premier rapport, publié en juin 2019, le Haut conseil pour le climat estime que le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre est quasiment deux fois trop lent par rapport à la baisse nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

L’ensemble des engagements internationaux et européens que la France a souscrits suppose une action volontariste en faveur de la réduction des émissions.

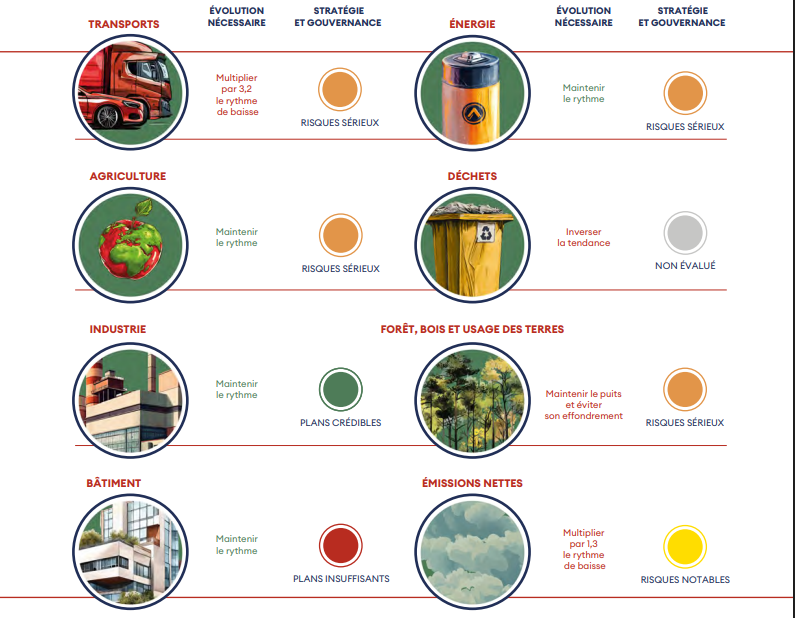

Sur le site du Haut conseil pour le climat, vous pouvez télécharger le Rapport annuel 2024 – « Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population » et le Rapport grand public 2024 dans lequel est posée la question COMMENT ÉVOLUE LE CADRE D’ACTION PUBLIQUE ?

Les politiques publiques connaissent des avancées significatives qui produisent des effets. L’élaboration des dispositions législatives prend du retard alors que les concertations ont été effectuées. La politique économique se précise, mais les financements pluriannuels nécessaires ne sont pas encore garantis. La prise en compte insuffisante de l’adaptation et de la transition juste constitue un risque social et économique important.

La planification écologique, lorsqu’elle est suivie, constitue un facteur de cohérence et de prévisibilité pour tous les acteurs concernés.

L’action climatique nécessite de consacrer des financements publics et privés de 60 à 70 milliards €/an d’ici à 2030 tout en arrêtant les subventions aux énergies fossiles. Les annulations récentes de crédits et le maintien de ces subventions nuisent à la confiance dans la transition climatique.

L’adoption des lois (Programmation pluriannuelle de l'énergie, Stratégie nationale bas carbone), la publication des décrets, l’élaboration des documents de planification sont urgentes.

Selon l'article de Marc Belpois L’urgence climatique, première victime des élections européennes ? dans Télérama du 17 juin 2024, pour beaucoup de gens, l’urgence du quotidien prime sur l’urgence climatique. Il s’agit donc de mieux intégrer la question sociale dans ce grand récit.

C’est de la base, les citoyens européens, que devra se manifester la volonté de poursuivre et intensifier la lutte contre le changement climatique , assure Phuc-Vinh Nguyen. D’où l’urgence d’opposer un récit alternatif à celui, terriblement efficace, de l’écologie punitive. Mais de quoi le nourrir ? Un argument tombe sous le sens, pointe Swann Bommier : la première des punitions, c’est évidemment l’inaction. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme en continu, l’océan n’a jamais été aussi chaud et cette hausse des températures a des effets en cascade, de la perturbation des écosystèmes marins à l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Au final, agriculteurs ou non, nous tous sommes punis par le dérèglement climatique, qui provoque sécheresses et inondations à répétition. Seulement cette évidence a perdu de sa force dans le débat public européen, celui-ci étant phagocyté par les thématiques des droites populistes. Pour beaucoup de gens, l’urgence du quotidien prime sur l’urgence climatique. Il s’agit donc de mieux intégrer la question sociale dans ce grand récit , affirme Phuc-Vinh Nguyen. Expliquer encore et encore que la transition ne vise pas seulement à restaurer les écosystèmes, mais aussi à créer des emplois non délocalisables. Réussir enfin à concilier la question climatique et la question sociale, l’éternel défi de l’écologie politique.

L'entretien Qui défend réellement l’environnement à Bruxelles ? Les votes parlent plus que les beaux discours, publié par Télérama le 20 mars 2024, avec le chercheur Alessandro Manzotti, chargé de plaidoyer chez l'ONG Bloom, montre que les eurodéputés se dispersent.

En analysant plus de cent mille votes des eurodéputés sur les questions écologiques, l’ONG Bloom a noté les bons et les mauvais élèves de la cause du climat à Bruxelles. Des résultats éclairants.

[...]

Premier constat, le Parlement européen est divisé en trois grands blocs. En tête de notre palmarès, on trouve celui des bâtisseurs : issus de la gauche, ils ont toujours promu une politique ambitieuse du point de vue environnemental et social. On leur doit les avancées obtenues lors de cette mandature 2019-2024, qu’il s’agisse des normes d’émission plus strictes pour les véhicules à moteur à combustion ou de l’interdiction d’importer en Europe des produits liés à la déforestation.

Ce bloc de gauche écologique est constitué de trois groupes : les Verts (où siègent les Écologistes français ou le Parti vert allemand), The Left (où se retrouvent La France insoumise et la Gauche républicaine et socialiste) et les Socialistes et Démocrates européens (groupe auquel appartiennent le Parti socialiste, Nouvelle Donne et Place publique). C’est le groupe des Verts qui obtient la meilleure note, quasi parfaite : 19,78/20 ! Au sein de ce groupe, la délégation danoise est en première position (avec 19,92) suivie de la délégation française, dont font partie les eurodéputés écologistes (avec 19,88).

Juste derrière les Verts, on trouve le groupe The Left, avec 19,04 − la délégation française y réalise une excellente performance (19,71). Quant au groupe des Socialistes et Démocrates européens, il obtient une note de 16,65, et la délégation française y est en tête avec 19,03.

Jordan Bardella, le chef de liste du Rassemblement national aux européennes, répète qu’ il ne faut pas laisser l’écologie à la gauche. Cette préoccupation se traduit-elle au Parlement européen ?

Pas du tout ! C’est même l’inverse puisque les pires scores sont détenus par les groupes d’extrême droite qui ont tous un profil de vote climatosceptique : les Conservateurs et Réformateurs européens (ECR, où siègent les députés Reconquête !) et Identité et Démocratie (dont le RN est le seul membre français) obtiennent les notes respectives de 2,53 et 3,34… On y retrouve bien sûr les principaux alliés de l’extrême droite française : la délégation espagnole ECR composée exclusivement du parti VOX (avec 1,82) ; les ECR polonais (dont Prawo i Sprawiedliwość (PiS) avec une note de 1,86 ; ou encore les ID italiens, alliés du Rassemblement national, la Lega (2,06)… Quant au groupe du Parti populaire européen (PPE), dont fait partie la délégation française des Républicains, il fait à peine mieux avec une note de 3,79.

Vous les avez dénommés les casseurs ?

Effectivement, ils ont saboté une partie du Green Deal ces dernières années, comme la récente loi sur la restauration de la nature, votée par le Parlement mais devenue une coquille vide, notamment sur la protection de l’océan. Ils s’acharnent à bloquer les mesures en faveur de la santé et des droits des citoyens et des travailleurs, dont les agriculteurs et les pêcheurs. Et ils s’opposent à toute forme de reconnaissance, même symbolique, de la crise environnementale et climatique ! Ils ont, par exemple, voté contre (le RN s’est abstenu) l’invitation à inscrire un droit à un environnement sûr, propre, sain et durable dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. On peut aussi citer le vote concernant la souscription à la Convention d’Aarhus, qui vise à garantir l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : le RN a voté contre. Bref, nous sommes face à un double langage de la part d’une extrême droite française qui accuse l’Europe d’être une machine bureaucratique, opaque et inaccessible aux citoyens, et qui s’oppose en réalité à toute amélioration…

Et qu’en est-il des eurodéputés macronistes ?

Ils appartiennent au troisième bloc, qui joue un rôle crucial dans les votes du Parlement européen. Car ni les groupes de gauche ni ceux de la droite conservatrice et extrême ne disposent à eux seuls de la majorité pour faire passer leurs textes. Ils ont donc besoin d’alliances avec le groupe Renew (auquel appartiennent Renaissance, MoDem, Horizons), dirigé jusqu’en janvier dernier par Stéphane Séjourné, aujourd’hui ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Nous les avons surnommés les hypocrites , avec une note globale de 11,91, même s’ils s’affichent comme des promoteurs de l’écologie et sont à la tête de deux commissions essentielles : Environnement et Océans et pêche.

Pourquoi les avoir appelés hypocrites ?

Parce que leurs députés se divisent sur la plupart des votes. On y trouve à la fois le pire, avec la délégation tchèque (qui obtient 5,41) et la délégation allemande (5,52), et le meilleur, avec les Slovaques (16,95). Quant à la délégation française, elle s’en sort honorablement avec un 14,63, mais s’est retrouvée constamment tiraillée entre des positions totalement contradictoires. Résultat, en rassemblant des délégations aux positions écologiques opposées, le groupe Renew a fragilisé, voire empêché, des textes cruciaux sur les questions environnementales. Il a été impossible de compter sur lui pour défendre une réelle ambition écologique, et beaucoup de votes au Parlement européen se sont ainsi transformés en roulette russe, dont l’issue était extrêmement difficile à prévoir… On peut aussi citer la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (qui vise à les charger de garantir la durabilité environnementale et sociale), vidée de sa substance à cause de l’opposition des libéraux allemands et des représentants de Renaissance. Voilà pourquoi passer au crible les votes de nos eurodéputés, rendre visible ce qu’ils font vraiment au Parlement, au-delà des annonces publiques, permet aux citoyens d’y voir plus clair et de leur demander des comptes…

Encore tout récemment, l'article Climat en surchauffe, classe politique glaçante publié par Libération le 2 juillet 2025 rapporte ceci :

[...] quand on écoute ce que les principaux leaders politiques ont à nous dire sur le sujet, on ne peut que les considérer coupablement à côté de la plaque. Il est d'une part urgent d'adapter nos modes de vie mais plus encore nos cadres de vie – qu'il s'agisse de stopper l'artificialisation des sols via la bétonisation, de la rénovation thermique de nos habitats mais aussi de la végétalisation de nos espaces urbains – autant de sujets où le compte n'y est pas. Mais dans le même temps, il est au moins aussi vital de faire tout ce qui est possible pour inverser la tendance. Autrement dit de combattre les causes du dérèglement climatique ; c'est tout l'enjeu de la baisse de nos émissions de carbone.

Pour Oxfam, en matière d'adaptation au changement climatique, la France ne met pas suffisamment le paquet.

C'est ce qu'il ressort d'un rapport de l'ONG Oxfam France publié ce lundi, connue pour sa dénonciation des inégalités de richesse et dirigée par l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot. Selon ce document, au moins 26 des 50 droits humains fondamentaux « sont directement menacés en France (...) du fait de l'improvisation des pouvoirs publics en matière d'adaptation » qui « attendent que les catastrophes se produisent pour tenter de les réparer ».

[...]

Reste que l'ONG environnementale n'est pas la seule à tirer la sonnette d'alarme. Le Haut conseil pour le climat a récemment alerté sur le « risque de recul de l'action climatique » en France, en raison de l'absence de documents cadres en la matière, notamment d'ailleurs du troisième PNACC. Et c'est loin d'être le seul. « Ni la loi de programmation énergie et climat, ni la Stratégie française énergie et climat, ni la 3e Stratégie nationale bas carbone, ni la 3e Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ont été formellement adoptés, en dépit des obligations législatives », dénonce l'organisme dans son dernier rapport annuel publié fin juin.

« Le renouvellement de ces documents cadres est désormais urgent pour maintenir la structuration de la politique nationale de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique », insistent les experts dans l'épais document. »

La dissolution de l'Assemblée nationale a encore plus retardé la publication de certains textes. Reste que, « pour le nouveau locataire de Matignon comme pour l'ancien, la seule alternative restera entre anticiper ou subir, dans un contexte "d'économie réelle" de plus en plus contrainte », a en tout cas prévenu l'un des membres du Haut conseil pour le climat fin juin, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, dans un post sur le réseau social LinkedIn.

Source : Adaptation au changement climatique : la « négligence de l'État » menace 50% des droits humains en France, selon Oxfam, La Tribune, 15 juillet 2024

A lire également

- Climat : dix ans après l’accord de Paris, les maires du monde entier font le point sur leurs initiatives de décarbonation, Le Monde, 24 juin 2025

- Réchauffement climatique : une adaptation insuffisante des territoires, Vie publique, 24 juin 2025

- Le gouvernement Barnier s’apprête à saper les politiques écologiques sur l’autel de l’austérité, Le Monde, Yannick Jadot, 15 octobre 2024

- Climat : « La transition écologique ne doit laisser personne dans l'impasse » (Antoine Pellion, Secrétaire général à la planification écologique), La Tribune, entretien avec Antoine Pellion, propos recueillis par Mathieu Viviani,12/12/23. Antoine Pellion était secrétaire général à la planification écologique de juillet 2022 à février 2025

Celui-ci pourrait également vous intéresser

- Chronologie du changement climatique d'origine humaine, Vie publique, 28 mai 2025

Vous pouvez retrouver tout ces articles et d'autres sur Europresse via le site de la bibliothèque municipale de Lyon si vous y êtes inscrit·e.

Chaleureusement vôtre

Complément(s) de réponse

Bonjour,

Nous vous informons que sur la page dédiée, le Haut conseil pour le climat a publié le jour même de notre réponse son rapport annuel 2025 à télécharger.

Bonne journée.