Au XVIIe siècles, les jésuites pouvaient-ils avoir femme et enfants ?

Question d'origine :

Bonjour

Encore une fois j'ai besoin de vos services et je vous en remercie d'avance

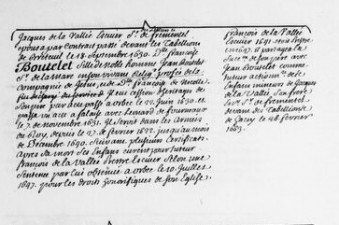

Dan un contrat de mariage de 1630 ,je note que le père de la mariée ( un de mes ancêtre) a comme profession de son vivant.

"Religieux ,profession de la communauté de jésus" à cette époque un jésuite pouvait il avoir femme et enfant .?

Merci à vous Cordialement

Réponse du Guichet

Selon les textes consultés, les jésuites sont pères ou frères et font vœu de chasteté et ce depuis les débuts de l'ordre. Votre ancêtre a-t-il alors été marié et père avant de prononcer ses vœux ? Faisait-il partie des laïcs servant la Compagnie, ce qui paraît douteux au vu de l’expression employé dans le contrat que vous citez ? Nos recherches ne nous ont pas permis de le découvrir et il faudra peut-être vous adresser aux archives jésuites pour aller plus loin.

Bonjour,

Sur le site officiel des jésuites d’Europe Occidentale francophone, on peut lire :

«Le jésuite est un «religieux», c’est à dire qu’il s’est engagé à vivre selon les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. L’objectif de ces vœux est d’être disponible pour se mettre au service de l’Église et d’être libre pour aider les autres à rencontrer Dieu. Qu’ils soient prêtres ou frères, tous les jésuites vivent avant tout cette vocation religieuse première.»

Même information sur notre site, dans les pages de présentation de la Collection jésuite :

«Le jésuite est un religieux qui vit au sein d’une communauté ayant adopté les principes de la spiritualité ignacienne et qui suit les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance à l’Église catholique.»

Votre ancêtre a-t-il été marié et père avant de devenir jésuite ? En effet, on ne naît pas jésuite, on le devient !

Dans les Constitutions jésuites, qui par ailleurs rappellent les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, si le mariage est un empêchement à entrer dans la compagnie, il est noté :

[174] F. Quand ce lien aurait été rompu parce que le mari ou la femme se seraient rendu leur liberté, pourvu que soient observées les autres conditions habituellement observées conformément à la saine doctrine et à l’usage de la Sainte Église, l’empêchement cesserait d’exister.

Autre possibilité, il aurait pu faire partie des laïcs servant la compagnie, même si la formulation «religieux, profès [?]» du contrat que vous présentez peut rendre la supposition douteuse.

Pour la compagnie de Jésus, œuvraient en effet de nombreuses personnes ayant différents statuts comme on peut le lire dans l’article Jésuites de L’Encyclopédie dite Diderot et d’Alembert :

«Ceux qui prétendent en connoître l’économie & le régime, le distribuent en six classes, qu’ils appellent des profès, des coadjuteurs spirituels, des écoliers approuvés, des frères lais ou coadjuteurs temporels, des novices, des affiliés ou adjoints, ou Jésuites de robe-courte. Ils disent que cette dernière classe est nombreuse, qu’elle est incorporée dans tous les états de la société, & qu’elle se déguise sous toutes sortes de vêtemens.»

Ou dans l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, article La Compagnie de Jésus, un ordre religieux européen (XVIe XVIIIe siècles) :

«Se dessine donc une organisation hiérarchisée dont la partie la plus qualifiée (par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, par un quatrième vœu d’obéissance spéciale au pape et par l’état de prêtre) reste peu nombreuse, malgré son attractivité dans le monde des institutions catholiques et la rapidité de son expansion; mais elle est secondée par d’autres catégories: les coadjuteurs spirituels (dans l’enseignement le plus souvent) et temporels (dans l’intendance matérielle) qui jouent rapidement un rôle essentiel dans l’apostolat missionnaire.»

Existaient aussi, à l’époque qui vous intéresse, les «congrégations mariales», dont votre ancêtre aurait pu être membre (voir aussi en ligne Une forme oubliée de l’éducation jésuite : les congrégations mariales aux XVIIe et XVIIIe siècles, Véronique Castagnet-Lars).

Le texte A l'origine d'une société catholique. Le rôle des congrégations mariales aux XVIème - XVIIIème siècles, Louis Chatellier, Histoire, économie & société, Année 1984, 3-2, nous apprend que cette institution se répand en France «où Rouen et Paris sont les premières villes touchées».

Or selon la notice de Geneanet, Jean Boutelet, sieur de la Mare, s’est marié en Normandie.

Nous n’avons pas pu aller beaucoup plus loin avec les documents consultés, mais vous pouvez peut-être adresser une demande aux archives jésuites.

Bonne poursuite dans vos recherches !